知的生産の美術

たくさんのアイデアの断片をこねあげて、まとめていく作業も、ものをつくる造形作業と似ています。

山形県まちづくりサポーターの会議でのワークショップで出された、たくさんのアイデアメモを、どう分析するか、県のまちづくり担当の方と、アトリエを借りて、先日、行いました。

真中に、島をつくり、その上に、アイデアメモをばらばらにして、広げて、共通するものを分類しました。

そして、まとまったものは、衛星の島を周囲につくって、そこに分けて置きます。

それら、まとまった塊ごとに、吟味していくと、つながりと構造を見出すことができます。

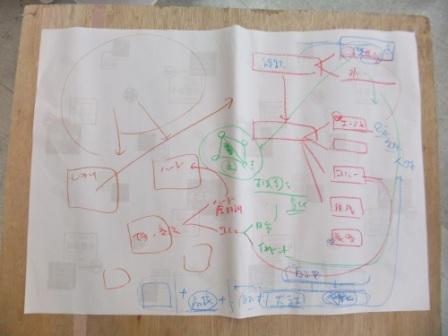

最終的に、それをまとめたらくがきがこれです。

あとは、整然と、文章化と図化すれば、分析の報告書ができます。

かつて、私が中学生のころ、『知的生産の技術』という本がベストセラーになりましたが、美術制作の感覚で、考えやアイデアを形づくるのも、楽しいものです。

来年度は、この作業自体をみんなでワークショップとして、行ってはと談義しました。

約半日の作業でした。

巡り巡る世界

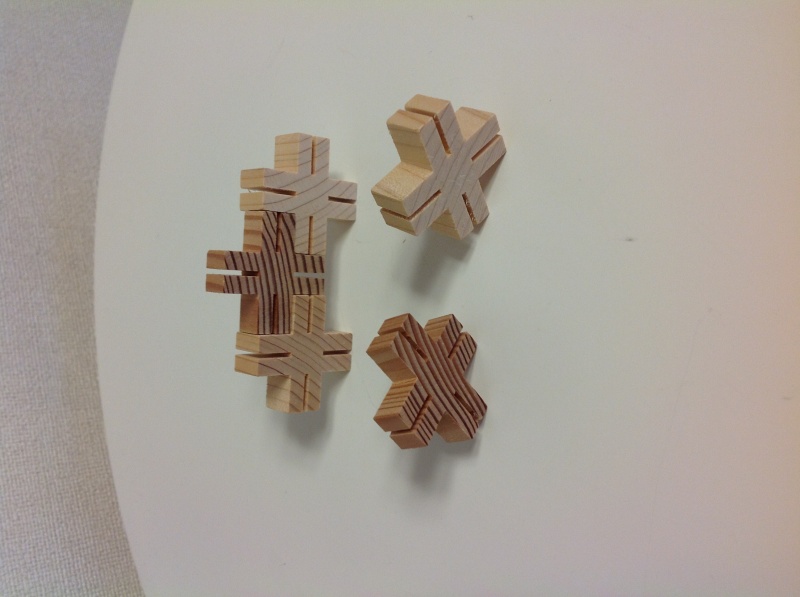

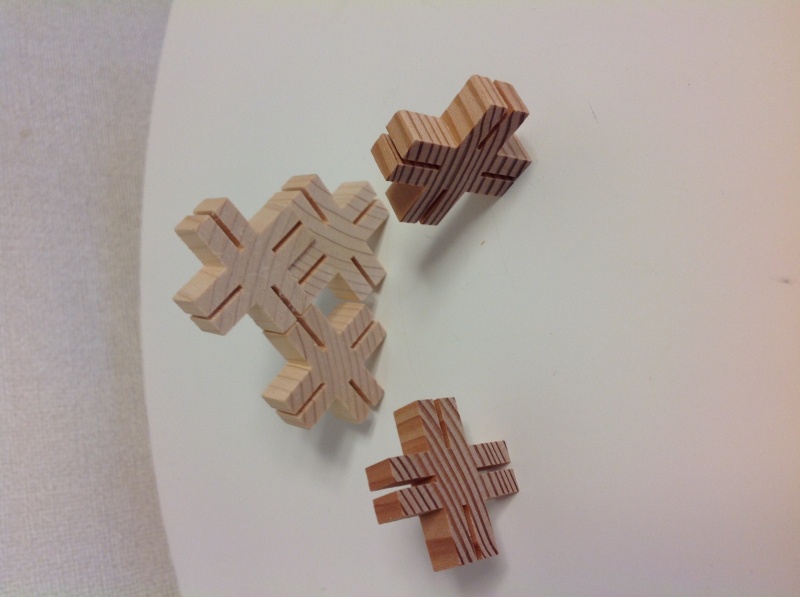

昨年度の、すぎなみ大人塾で、受講生の方からユニークな木の積み木を見せてもらいました。

その方は、山陰地方のだがしや楽校で、大工さんが作ったというこの積み木のパーツをもらって、宝物になっているのだそうです。それを、杉並の講座で披露し、私も少しいただきました。

木の材質によって香りも違います。無限の組み合わせができそうで、切れ目に、板を差し込めば…

レゴブロックより、おもしろいものが生まれるかもしれません。

もし、このブログを見た、あなたが、たくさんの造形をつくってくれれば。

桜の多面的思考

桜から、どれくらい考えを広げることができるか? を、生涯学習概論で提案しましたので、私もつれづれなるままに、考えたことを書きます。

連休の中日、キャンパスの桜が満開で、桜の木の下で、こども芸術大学の幼児が先生とお弁当開きをしていました。

私たちは、日頃、外側から、対象物として全体をとらえますが、ずーっと、近づいて、桜の木の下にもぐっていったら、そこに、幼児が近づいてきて、

木のつけねから枝がでて一輪の花が咲いている目の前の桜をゆびさして、

「ここにとび出してる」と、教えてくれました。

その子にとっての桜の対象物は、それだったのでしょう。

美術史・文化財保存修復学科の学生が多いので、いろいろな歴史的知識も豊富な学生が受講しているので、授業メモの中に、桜は、散りぎわのいさぎよさが、武士の心にマッチしたとありました。

武士が好んだのは、よくわかる感じがします。

でも、一方で、のどかな山ぎわの農村風景の中にも、桜がたくさん点在しています。これは?

特に、雪国の農業は、桜が咲き終わると、草木の若葉がしげる本格的な農作業の季節です。雪国の農家にとっては、雪にとざされた季節から生命の季節への祝祭の花として、植えてめでられていたのではないでしょうか?

それは、武士や農家の立場を体験しないと、本当のところは、わかりませんが。

みなさんは、花よりだんご派?

それとも、だんごより花派?

どちらも、という人のためには?

来年に向けて、ある産物づくりも働きかけています。

関心ある人は、声かけてください。

未来社会をつくるために

上野公園で一番早く咲く広小路からの入り口交番となりの桜は、先日まだ咲いていませんでした。東京も、今年は開花が遅いのでしょうか。

1年前の今日の午後、地震時は、下高井戸で、世田谷区の講座の打ち合わせをしていました。うちあわせを中座して、ひたすら歩きました。新宿のオペラシティ近くに来たところでは、歩道に人がごったがえしていました。

午後3時から歩いて、新宿→四ツ谷→東京駅を通過して、この桜の木の下にたどり着いたのは、午後10時くらいでした。

桜が咲いていました。この桜を見ることができなかった方々に贈ります。

この大震災とその復興、次に来るさらなる大震災とその復興。縄文時代以前から、季節の豊かな地震列島に密集し、破壊と再生、季節感の繊細さと豊かな素材の活用、人間集団の助け合う共同性。これら「和の文化」は、世界の中でも日本独自の国民性を育んできたのでしょう。

だれもが自分は何ができるだろうか、と考えたことと思います。

私も1年間、熟考して考えたことは、

200年間に形成された西洋近代文明に対して、日本から新たな次の社会をつくるモデルをつくるための一助になることです。(それは学生時代からの淡い目標でしたが)。

なぜなら、現存の社会モデルで、人々がみな幸せではないゆえに、新たな社会づくりが必要だからです。

私の提案は。

ひとまず、現在の社会モデルと共存するしくみをつくって、両方を行き来しながら共生・混生する、両生的生き方ができるハイブリッド社会モデルです。

そのために、現存社会モデルと両輪をなすための社会モデルとは?

大企業 に対して、個人の創意工夫ある自営のネットワーク

上下の組織関係に対して、駄菓子屋のおばあさんと子どもにも表れるような、たくさんの、お互い様の共関係づくり

大量生産のものづくりと受動的的消費 に対して、創造的な生産参加型消費

文字・ことば・お金中心に対して、手・モノ・食を中心にした人間集団生活

成人男性中心の思考に対して、おばあちゃん中心の思考

…

(これらはすべて、旧版『駄菓子屋楽校』に構想示唆しています)

もし、首都直下地震がおこれば、現在、言論と文字だけに依存している人は、どう生存していくのでしょうか?

東日本の被災地の人々やボランティアの人々が、手と足を動かしてリアルな再生と復興の働きをしているときに、偶然に、西洋文明の起源になったギリシャの国家破たんは、象徴的な対比の年にも映りました。

かつて、古代ギリシャ文明でおこったマネーと民主主義と学問(広場での哲学談義)は、奴隷生産の土台によって成り立っていましたが、その生産者自体がいなければ、民主主義や学問を語ることばも文字も、抽象的なマネーも空虚なものになります。

それに対して、次なる社会モデルは、まさに、日本が世界に提起する価値があります。

しかも、高齢化する日本での、おばあちゃんの活動する姿が、世界に示す中心と象徴になることでしょう。

それを、今年は見える形で各地で具現化していきたいと思います。

この論にまだピンと来ない方への補足です。

もし、現在の社会のしくみのままだったら、

若者で仕事に満足しない人も多く、

地方の人口減少は続き、

個人の創造性(芸術文化、科学などさまざまな探究)が十分に生かすことができる機会が少なく、

人生の満足度も十分でない人も多く、

すべての価値観がお金や数字などでの共通化の中で一元化され、

…

といった状況が進むだけになるのではないでしょうか?

冬を乗り越えて

3月の日の出、冬の雪をとかして春を呼んでくれるような心強さを感じさせてくれました。

この冬に根を出した、あのアボガド君。夜の寒さを乗り越えて、たくましく発芽してくれています!

以前、このアボガド君に、応援メールをいただいたみなさん。ありがとうございます。この通り、元気に豪雪の今年の冬1月に発芽して、生きています。

これからも、応援、よろしくお願いします。

雪国に若者が住むために

同じ山形でも、山形市内の雪と、山形新幹線の終着駅、新庄の雪はまったく違いました。

新庄駅を降りるところは、何と、雪の回廊です。

今日も、日中、ずっと、天から、サラサラ、ヒラヒラ、シンシン、降り続いていました。

雪のないところに住むみなさんで、雪の暮らしを体感されたい方は、山形新幹線の終着駅に降りてみればいいでしょう。

でも、こちらに住んでいる人たちは、どう思っているんでしょうか?

センター試験が終わって、迎えの車を待っている高校生に、雪の暮らしを尋ねてみたら、「もう一生分の雪を経験したので、もう雪はいい」と語りました。

以前、この地区の高校生たちと話をする機会があった時、その場の40人ほどのほとんどの高校生が、ここから出たいと言ったのを思い出しました。

どこの地方から、若者はどんどん出ていきます。雪国は特にそうかもしれません。

雪かきに追われるところに企業も来ないでしょう。

若者にとって、自分の住んでいるところから胸をはって祝福されて正々堂々と出ていくことができるのは、受験で高得点をとって偏差値レベルの高い大学に行くことです。

どんどん若者が出て行く雪国。その雪国に人を呼び込むことはできるでしょうか?

そして、若者が住むことはできるでしょうか?

雪の中にじっとこもって、思索をふかめ、哲学談義をしたり、小説を書いたり、かつての裏作工芸のように、創作活動に没頭したりする場には、雪国は逆にふさわしいことでしょう。

それには、全国均質化しているライフスタイルとは異なるライフスタイル自体をつくり出していく必要があります。でも、それは、これからの時代は、できる条件がそろってきています。

インターネットの整備、移動の整備、非正規雇用の増加。

例えば、沖縄の人と山形の人が、一年の中で、お互いの地を「もう一つの家」として、相互に暮らす豊かさをつくり出すこともできるでしょう。

賃金格差で、東京がのびて、青森・沖縄・山形は最下位とのことですが、じつは、その最下位の県の人々のつながり方には、もう一つの隠れた豊かな経済原理があります。

それは、マネー経済ではなく物々経済、貨幣経済ではなく贈与経済、グローバル経済ではなくコミュニティ経済です。簡単に言えば、モノのおすそ分けによる助け合いの生活経済です。残念ながら、都会では、モノはすべて商品としてお金で買わなければならないので、人のつながりづくりも金しだいになります。

商品の価格には、土地代や人件費やたくさんの要素が入っているので、お金で買う商品は、モノを媒介にした人のつながりづくりからすると、きわめて非合理的存在です。

雪国・地方を活性化する方策、若者が地方にも住みたくなるような社会にすることは、現在の均質的な近代社会を根本から変えたしくみをつくり出して、それを共存させていく試みによるしかないし、それを試みることこそ、次の社会づくりの扉を開くことになると、確信的に考えています。あとは、できることで実行あるのみ!と思っています。

こつこつコラボ、人物画家募集

2年前から細々と取り組んでいることの一つに、人物伝があります。現在、昭和29年の文献を読んでいますが、これが読めない漢字が多く、漢和辞典を引きながらなので、まったく進みません。牛歩どころか、かたつむりよりも遅いペースです。

これを、被災地で親をなくした子どもさんたちへの支援活動にしたいとも思っているのですが、…。

何とか、実現に向けて、時間をとって、こつこつ、漢字調べをしていくのみです。

ところで、人物画を描いてみたい方も、募集しています。

出版社の社長さんからは、「せっかく美大にいるんだから、人物の絵を描きたい学生いるんじゃないの?」と言われました。

美術の制作も、こつこつ、ひたすら、こつこつ、時間との勝負でしょう。昨日も、1年生が徹夜してと眠そうな顔で、がんばっていました。

こつこつ、こつこつ、自然に、こつこつコラボが、生まれればそれもよし。生まれなければそれはそれ。

こつこつ、ひたすら、やるしかありません。

雪国文化論

山形市内でも、今日も雪がふり、雪かきをそこいらでしています。県内でも最上や庄内地方は、もっと大変なことでしょう。

おそらく、からから晴天の、東京や太平洋側の西日本の人にとっては、想像できないことでしょう。

雪国にとっては、雪は大きなハンディになることの議論は昔からされてきました。

雪国が、雪を生かして逆転の発想で、優位に立つことはできないでしょうか?

1 雪で発電できないか? 雪がお金(経済価値)になるものにできないか?

2 どの家にも、雪の天然冷蔵庫を貸し出し設置する。

3 雪が多い時には、外に出ない。家の中でのホームワークをする。かつては、ワラ仕事の工芸づくりのように。または、藤沢周平や宮沢賢治のように小説を書いたり。

今は、ネットでどこででもできるので、雪の日は、家にこもって仕事をする。(雪国でなくても、家にこもっている人は、今はたくさんいますけど)

4 雪は天からの恩物として、雪ならではの造形を楽しみ生かす。やがて、雪解けなれば、普通のまちの暮らしをする。

特に、1・2は、理工学的な技術が求められます。3・4は、雪のふらないところと、同じ日本だからと言って、同じことをする生活スタイルではなく、雪国独自の生活スタイルを、学校・職場も認められれば、特色を出せることでしょう。

雪国に生きているみなさんは、何か独自の雪国文化論を持っていますか?

短句会

元旦に、秋に挿し木して根がはえてきたチェリーセージを、年末にミニ鉢植えしていたのが、赤い花を咲かせていました。

赤い花

白い街

初春や

フェイスブックに、元旦、5+5+5 の新たな文字づくりを提案したところ、いくつか応答ありました。

5+7+5 の俳句は、世界最小文学といわれています。

このまん中の7文字で、「なにがどうした」という説明的な表現を凝縮していますが、

はたして、これより短い形式はできるのでしょうか?

俳句より短い句 という意味で、短句と名づけてみましたが、もともと短句は、短歌の下の句7+7 をも呼びます。

そこで、5+5+5 か、7+7 を、短句と名づけて、世界最短の文字形式づくりの挑戦も、ネット時代にいかがでしょう?

この場合、5+5+5 (前後4または6の字足らず・字余りOK)は、説明表現ができない5だけになるので、本当に、断片的単語表現の列記だけでになります。

それゆえ、読み手が自由に解釈してストーリーをつくるコラボレーションの文学になる可能性があります。

それは、作り手だけに求められる独創性や創造性も垣根が低くなり、だれでも列記投稿できる気軽さがります。

どこでもつながる時代のスマートフォン短句で、世界に広がる長い連。いかがでしょう?

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論