2011-12-14

あなたの分析の方法は?

物事を分析・考察するのに、一般には、数量のデータからグラフ化などしてその特徴をつかんで論理的に考察する、というのが、小学校の算数や理科などからの方法論です。理系の学問は一般的にそうですし、行政の評価指標などでも、その方法が一般的です。

それに対して、単に数量のデータからだけではわかり得ない、人の会話などからの聞き取りによる、その内容そのものの分析と考察も、もう一つの方法として研究では位置づけられています。質的評価などと言われています。

さらに、それをもっと本質を直観的にとらえるという方法もあります。しかし、これは、本当に正確なのかどうか、客観的ではないとされていますし、科学者の研究でも重要な要素になっているのも事実です。芸術と呼ばれているのは、こちらの人間活動の領域をつくっているものなのでしょう。

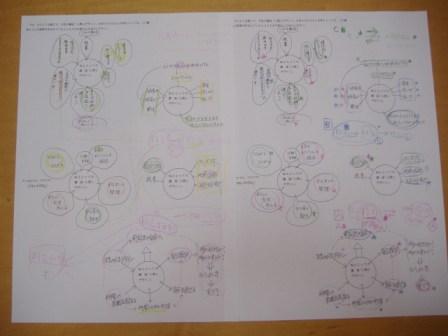

前回の、講座のイメージマップを私はどのように分析したかと言うと、私の方法論は、色鉛筆を使って、何回も色分けしてみて、全体を直観的につかみます。

ここのことばをエクセルで列記して、その数の多さや種類を分析するのが、一般的でしょうが、今回は、データが少ないので、全体をじっくり何度も色分けしながら、鳥瞰してみました。

私にとっては、この方法のほうが、はるかに頭の中でいろいろな空想や想像がふくらみます。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論