技・芸と見立て(イメージ)

前回のすぎなみ大人塾では、テーブルに、秋・ハロウイン関連にちなんだ多彩な創作物が並びました。毎回、どんどん並ぶものが増えていて、講座が住民ミュージアム空間になりつつあります。

その中の一つ、紹介させていただくと、

なんとも、繊細で優美な人形がありました。紙ナプキンでつくられています。

講座後に作者の石塚さんにおうかがうすると、これまで制作されたたくさんのオリガミのスクラップを拝見しました。

喫茶店で、ナプキンをさっと立体化して何かを生み出すこの技と芸は、一朝一夕にできたわけではないことが、わかりました。

丸の内線、山手線、田園都市線と乗り継いで、三軒茶屋駅で降り、あたふたと午後の、世田谷区の「人間とデザイン」講座の太子堂区民センターに行く途中の小道に、年月を感じるパン屋さんがあります。そこで、昼食のパンを買いますが、シベリアというパンがあります。

みなさんは、ご存知でしょうか?

東京では、三ノ輪の商店街のパン屋でも見たことがあります。

うかがうと、シベリア鉄道を見立てたパンなのだそうです。とすると、いつの頃かなあ…。と歴史を思いかえしつつ、

私たちは、だれもが、豊かなイメージと技で、いろいろなものをつくり出していることが、あらためてわかります。

年配の方は、「なつかしい」と言うそうです。シベリアパン。

線路は、あずきです。

身につける装飾品でつながりませんか?

本日、マミさん・マリさんと、革を生産しているミドリホクヨー株式会社の工場に行き、見学させてもらって、残り革をクルマにつけられるだけいただいてきました。

ブラジル、インド、アメリカなどから輸入した牛の皮を、クルマの革シートなどに加工している工場です。世界第2位の生産で、国内のクルマの革シートの90%以上、オフィス家具の椅子の革シートの大半を製造しているとのことでした。

この革で手作りバッグも十分すぎるほどできます。

工場は、写真禁止だったので、ことばだけですが、革文化の本場のイタリア製の巨大なローラー型の機械が並んで稼動しているのが圧倒的でした。

先日は、朝日町のアサヒ技研を訪ねて、金属加工の廃棄物をいただいてきました。何か創造的なものをつくりたいというアートの素材としては、これも宝の山です。

そして、9月に、4人がカーペット体験制作をさせてもらった、中山町の穂積繊維さんのカーペット使用の残り糸。

これら、糸・金属・革の、地元企業の残り素材をミックスさせた、ミクストメディアの応用編としての、初売り携帯ストラップの試作作り。材料はそろいましたので、みなさん来週、どんな作品が出来上がるか、楽しみにしています。

今日の午前中、西川町で新設された総合産業推進課の方と、いきいき食堂の方が来室されました。これからのいきいき食堂の展開やら、総合的なつなげる産業づくりのアイデア談義をしたあとに学食で、携帯ストラップの話をしたところ、婦人会の渋谷さんが、おもむろにケータイを出して、ストラップを見せてくれました。山葡萄のつるでつくったものと、木のこぶを磨いたものです。

何とも、山の幸のご当地ストラップ。話がどんどん広がり、山菜ときのこで西川町をもっと売り出したいという町の意向に合わせて、食べれない硬いわらびは、ストラップやネクタイなどの身にまとう装飾品にしようと、提案しました。

では、これらを誰がどこでつくって、どこで売るか?

そこで出番が、おしゃべり手芸の会・ハンズインカフェです。まず、各地のその会で、コミュニティのサークル活動として、それぞれ工夫した身につける装飾品をつくり、それを、お互いに、物々交換し合って、身につけ、その方が身につけながら広報営業(マネキン)の役割をしつつ、相互のものづくりを売る窓口にもなっていこうということです。

素材自体から交流することもできますし、相互に改良していくこともできます。

すぎなみ大人塾の手芸の会のみなさん、世田谷区人間とデザイン講座のみなさん、しもつけ大人塾のみなさん、山形市元木公民館のおしゃべり手芸の会のみなさん、いかがですか?

小さな身につける飾りものであれば、気軽に作れて、気軽に送れて、気軽に分け合い、気軽に口コミできます。

なんだか、どんどん、ぽこぽこ、各地でうまれて、つながっていく感じがするなあ。

ゆるイベ

一日の起きている時間の中で、人・モノ・コトの関係性づくりが、どんどん増えて、毎日ブログを書く時間がなくなってしまいました。

何とか、三日おき坊主くらいにはしたいものだと思います。

今日のすぎなみ大人塾では、いかに、コミュニティを無理なく手軽につくっていきためのイベントを行なうかの、イベントづくり会議1回目をしました。

ゆるいイベント。ゆるイベ。

これが、これからの地域社会を楽しく生きてコミュニティの絆をつくっていく、一つの鍵ではないかと、あらためて感じました。

かつて、学会で、だがしや楽校を最も手軽なイベントとして「インスタント・イベント」と名づけて提起したことがありましたが、「ゆるイベ」が、いいんねべが。

ゆるキャラの次は、全国各地のご当地「ゆるイベ」が、地域を楽しくしてくれるように、してみましょう。

ちなみに、前回各人のワークシートの中の、個々人の活動の関心の円環図を、川上さんがまとめてくれました。それぞれ、仲間のみなさんが、どんな関心の方向性を持っているかをお互いにわかって共同活動していくことは、お互いの持ち味を尊重しながら、ともに活動するために、実によく「見える化」だと思いました。

みなさんのところの講座でも、これは使えますよ!

さて、研究室の前に、昨日置いてきた、あの南陽市のカボチャプロジェクトの青年団からもらってきたカボチャ。今日、どうなっているのかは、

http://gs.tuad.ac.jp/st_general/

こちらをご覧ください。

ハロウインの「ゆるイベ」も、これから生まれるでしょうか? それは、これからのやりとり次第ですね。

十字屋の総合美術コースの展示会も、早くも明日の夕方に搬出です。(今回をさらに改善して、2月に再び行います。)

総合美術コースの希望者のみなさん。新春初入りストラップの試作案。明日どんなものをつくったのか、楽しみにしていますよ。

百花繚乱のハンズイン

百花繚乱の形容は、例えば、世界史では、1900年前の世紀末ウイーンの様相などがよく表現されます。

花咲くハンズインカフェ、花畑ハンズインと言ってもいいような光景が、先日の杉並区のすぎなみ大人塾「だがしや楽校的社会の作り方」講座と、世田谷区総合支所「人間とデザイン」講座で見られました。

その一例をちょっとだけ紹介します。まずは、午前の杉並区の講座。これは?みなさんに分けっこいただきましたが、子どもの駄菓子のおまけと当たりつきの楽しさ自体を手作りしたものです。さあて、いただいたものには、何が入っていたかな? 子ども時代のワクワク感を、大人だって今から自分たちで作り出すことはできますね。

なんと、手作りのジンジャーエールも持参くださり、みなさんで、夏のお疲れ様と後半の発展を期待して、「かんぱーい!」。残暑もふきとびました。

講座が終わっても、なかなかみなさん、見せっこが続きましたが、ハンズインカフェを、最もストレートに実践なされたものを見せていただきました。カフェやレストランで、注文の飲食が出てくるまでの間、テーブルにある紙ナプキンで、なんと、クラフトをして楽しまれるのだそうです!

これにも脱帽です。次回、みなさんに、あらためてご披露してください。

紙ナプキンでつくったマツタケまで!!お見事です。

コーディネーターが育つか

4月に山形に戻ってから毎月1回、公民館で始めている「おしゃべり手芸の会」が、小さなさなぎの中で変態の準備をしているように、少しずつ変容しています。

まず、私が主導でなく、受講者のみなさん主体になってきたこと。

次に、学生が、公民館での集いと、そこから生み出されるモノを地域のお店に展示するコーディネーターになりつつあることです。添付は、その学生、ハルナさんがつくったチラシで、現在、置いてくれる店やスーパーに当たっているところだそうです。

どこかの店に、前回の「葉っぱのバッタ」が展示なったら、連絡がくる段取りになっています。言うのは簡単ですが、まめに足で歩いて、こまやかに交渉して、ちゃんと展示なるようにすることは、大変な労力です。

そのような微細で地道なことによって、意外で異なる分野を結びつけていく役割こそが、コーディネーターです。

公共の場の公民館で人々を集うようにし、どこでも衰退が話題にでる地域のまち中の商店を、まちなか店先プチミュージアムにする、一つの地域でできれば、全国に汎用展開できます。

みなさんのところでも、どうでしょう?

9月、このブログ掲載もペースをゆるやかにします。その分の時間を、1年前から計画していた、ある本づくりにエネルギーを注ぐためです。くしくも、その本は、私にとって、もう一つの被災地支援活動にもなるものです。

なんとか早く出したいものです。といっても、これはチームプレイで行っています。

ユニーク公民館

手と口を同時に動かしながら、ゆるやかに人づき合いをつくりつつ、自分の関心事や生きがいもふやしていくことができる一つの場の方法論として試みている、おしゃべり手芸の会(東京では、ハンズインカフェと呼んでみていますが)が、少人数の中でも、ふつふつと発酵しつつある感じです。

1 受身の講座から脱却し、主体的学習への変容

「先生って、何も教えないんだねえ。自分たちでしなくちゃいけないの?何か、教わりたくてきたのに…」

「先生から何か自分でできることを持参しましょうと言われたから、本屋で探そうかと思って」

2 日常のコミュニティの広がりの誘発の場

「近所のスーパーで、この会の人とばったり会って、立ち話して…」

3 身近な素材の活用と生活を豊かにするものづくり

「みんなで、お金をかけないでリサイクルのものや自然のものなどを持ち寄ってできるといいねえ…」

4 生活・子育てなどの文化を継承していく女性文化の世代交流の場

「女子学生にとっては、いろいろなおばさんの話を聞く機会があることで、将来の自分の人生の知恵の無形の貯えになります(学校では教わる機会がない)」

今日の会のメインは、図書館から借りた本にあった、街路樹のシュロの葉を使ったバッタをつくってこられた方のバッタづくりを通して、上記の要素の世間話もごった煮のようになされました。

それにしても、葉っぱを使って、こんな立体造形を、もともと、一体、だれが始めにつくったんでしょうか?

オリガミは、日本から世界にほこる手芸文化ですが、その起源は、葉っぱでいろいろ作った造形からきているんじゃないかなあ。

熱帯は、たくさん大きな葉っぱはあるけど、熱すぎてつくる気になれず、寒帯は、針葉樹だから、造形はできず、四季の変化のちょうどいい中で、その時々の葉っぱの利用を生み出したのが、日本文化の一つの源流でもないかと、私は世間話をしました。

オリガミの起源と日本の葉っぱ活用文化、これはりっぱな研究になりますね。どなたかしませんか?

もう一つ、みなさんのところ(公民館とか講座とか店とか家とか)で、お互いに、このような手づくり品を物々交換して、展示(販売)の交流もいかがですか?

なさりたい方は、連絡ください。

dagashiyamatsuda@gmail.com 松田道雄

ちなみに、ここ元木公民館は、職員のみなさんがとてもユニークな発想をお持ちです。100円ショップで買ったものでつくった、くす玉。なんだか、庶民感覚の現代芸術公民館といった感じです。ぜひ、毎日、飾ってもらいたいとお願いしました。次の作品も楽しみにしています。

4月から報告し始めたこのブログ、衣替えの準備をしているところです。

世界ダガシヤ運動

世界ダガシヤ運動を!

この呼びかけは、9年前、600頁の『駄菓子屋楽校』(新評論)の最後に提案しました。

これからの一層の少子高齢社会。日本が先頭を行き、世界の国ぐにがそうなっていきます。

かつての、子沢山時代の人間社会のアノニマスな文化として営まれてきた駄菓子屋。これが、これからの高齢者だらけの社会に、互恵関係原理によって成立することを提案し、日本が世界に先駆けて、そのモデルをつくろう、と呼びかけました。

あれから9年。

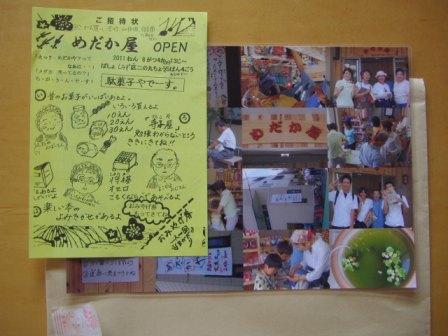

〒424−0811

静岡市清水区二の丸町5−4

に、「めだか屋」さんという駄菓子屋が開かれたと、お手紙を頂戴しました。

この駄菓子屋さんが開店する背景には、「まちなびや」さんという、まちづくり・子どもの居場所づくり・昔の生活の聞きとりなどを精力的に行なっている私立子ども社会教育センターのような駄菓子屋があったり、そのような市民による活動を黒子で支援してくれる行政の社会教育担当者の存在と連携とこれまでの長い実践の年月があると思っています。

現在の日本の若者は、自分たちの老後には、今の高齢者がもらって暮らしているような生活はできないと思っています。

これから進む少子高齢という人口構成は、人類の歴史史上初めてのあり様ですが、そこで試される哲学的課題は、歳をとるほど人間の利己主義をふくらませる近代社会に生きる心を、どこで、どのようにして制御して、我を捨て、私欲を減らし、自然に、次世代が生存繁栄するように、高齢者の心が変容していくのか、ということだと、私は『駄菓子屋楽校』で、やや過激に問題提起しました。

自分の楽しみのみを追求する利己的な高齢者「トラベルじいさん・カルチャーばあさん」から、次世代のために心つくすことが生きがいになる高齢者「世話焼きじいさん・駄菓子屋ばあさん」へ。

各地で、個々に自立的に、確実に、このような高齢者の心の革命がおこりつつあるように思います。

「めだか屋」さん。のんびり、無理なく、楽しく店を続けられてください。ささいなアイデア提案を添えた手紙を書いたところです。

自分の立場からの都合ではなく(それだとどこかで利害のぶつかり合いがおこります)、人類の長い歴史の中での思いで共感される未知の方々と、これから「世界ダガシヤ運動」を提案展開していきたいと思っています。(言いだしっぺなので)

態度の大革命

土曜日、月1回の元木公民館でのおしゃべり手芸の会がありました。今回、革命的なことがおこりました。

始まり予定10時前に、すでに参加者の方が何人か部屋ですわって待ってくださっていました。

その光景は、小学校の教室で、児童が先生が教室に入る前に、おりこうさんにきちんと座って待っていて、先生が何を教えてくれるのか、まったく受身の受容態勢を整えた態度姿勢そのまま、歳が違っているだけの光景でした。

(真夏の暑さに加えて、なにやら背中から冷や汗が流れました。)

私が、この公民館の講座、また、各地の講座で提案実施しているのは、その態度の革命です。残りの人生を、自ら生き生きと創造して人生の満足度を高め、生涯現役の人生をおくりたい場合には、その小学校時代の受身の態度を逆転させて、能動的な態度で他者やモノゴトに自ら働きかけること、さらには社会を自在に生き抜く躍動的な態度に大変身させていくことが第一になります。

それが、何と!始まって30分後には、実際に革命がおこり始めました。

1時間後には、私の存在はほとんど消えうせ、みなさんの活動の場が沸騰してきました。

態度を変えるだけで、個々人の人生も社会も、まったく生き生きと躍動していくのではないかと、この場面を目の当たりにして思い知りました。

9月の第一土曜日、10時から、元木公民館での、来月のおしゃべり手芸の会を楽しみにしています。みなさん、どんな活動が生まれるのでしょうか?

みなさんのところでも、態度の革命、おこしてみませんか? 実に簡単なことです。この革命の現場に立ち会ったのは、チュートリアル生のミホさんもです。

3つの講座の物語

混ぜていただいている、3つの「大人の教室」が、それぞれに、何だかワクワクする感じで、進行しています。

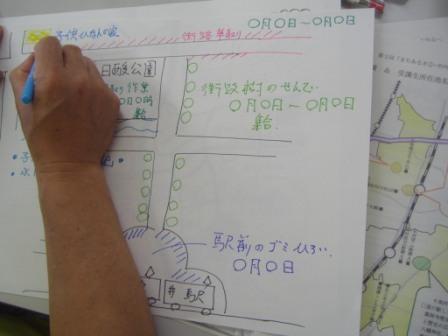

栃木県下野市で始まっている、しもつけ大人塾では、前回、自分たちがまち歩きしたことを思い出しながら、各人各様の地図づくりを行いました。

お互いの地図を見合いながら、また、まち歩きを思い出しながら、そして、自分たちの地域をあらためて語り合いながら、…。この時間内では完成しないので、次回(9月)までに、それぞれに制作を進めてくることになりました。

さて、住民自身による「まち歩きマップ」。どんな地図ができあがるか楽しみです。目標は、何枚かコピーして、まちのどこかに置いてみること。次には、コピー代のスポンサー(協賛者)を見つけることです。

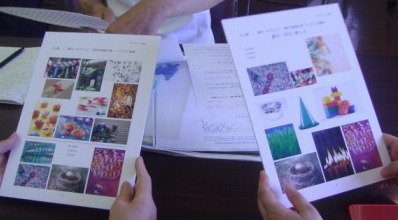

こちらは、すぎなみ大人塾。一つの部屋の中で、ショップとアートの2つのまとまり(モジュール)に分かれての活動作戦会議。ショップチームは、家電メーカーで製品のデザイン開発をなされてこられた方が、職能を、会社のためではなく、この講座で地域コミュニティづくりのために、さっそく発揮してくださりました。最初に披露してくださったのが、ご自身が、駄菓子屋を現代でとらえなおしてみたら?と考えた、雑貨屋さんのイメージ・プレゼンボードです。ここから、みな一気にアイデア談義の方向性が具体化していきました。

アートチームは、8月にある阿佐ヶ谷の七夕祭りにハリボテを出す計画づくりをしました。こちらも、各人が小麦粉粘土で作成してきた、ハリボテ案を披露して、みなでつくる造形物を決めました。さて、どんなものでしょうか?

みなで協力し合って、一つのものをつくって街中で披露する。コミュニティアートの一つの姿として実践していきます。

世田谷区の講座「人間とデザイン」のほうでは? 2回目のこの時の主題は、コミュニケーションのデザイン。大きく2つの実体験をしました。まずは、各人が持参してきたモノを介して、興味ある人が集まって語らい合う、関心のコミュニティづくり体験。

後半は、ランダムに3人組をつくって、三者関係のコミュニケーション体験。3人は最小の社会関係性。3人による話し合いは、他者への気配り、積極的な会話への参加、新たな考えを創造すること(文殊の知恵)、違いを認め合いながら合意を形成すること、など、人間社会関係に必要な体験が濃縮されています。名づけて、三角学習(『関係性はもう一つの世界をつくり出す』)。これを体験してみました。

次回は、活動を生み出していくための「発想のデザイン」です。

それぞれに、関心ある方は、どの講座も先客万来です。遠方で参加できない方は、担当者にメールで交流なされてみてください。

それぞれの地域で始まった「大人の楽校」。どんな風に、シナプス(つる)をのばして、どこにつながっていくのでしょうか?

松田道雄 dagashiyamatsuda@gmail.com

口と手の集い

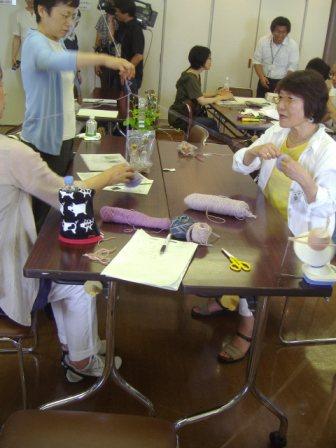

杉並区のすぎなみ大人塾の今年度3回目の光景です。各人が自分の持ち味や関心事があるモノを持参して、テーブルを囲んで、手を動かしながら、語り合うという活動です。

名づけて、ハンズイン・カフェ。ハンズオン(手でさわって、体験して)と、ハンドインハンド(手と手をつないで、連帯して)を合わせた造語です。こちらのテーブルでは、私が山形から持参したじゅうたんの糸を3人でほぐしながら、談笑されていました。

後ろで取材をされていたのは、テレビ東京(BSジャパン)の土曜日、午前11時30分〜12時25分の週刊ニュース新書での駄菓子屋を特集したニュースだそうです。あす、7月9日に出るそうです。

かつて、駄菓子屋があった時代、地域社会での大人や子どもが人間関係の絆を結ぶ活動の原理は、じっとすわって口だけ動かす会議や議論でも、だまって作業することでもなく、語りながら動く、動きながら語る という動作が基本にあったように思います。

こちらは、谷原さんが持参してくださったカードづくりに、みな熱中です。手を動かしながらも、いろいろな話題がテーブルの上のほうでは、行き交ったようです。

ハンズインカフェは盛り上がり、時間終了後も、手作り安心ハーブ虫除けスプレーの作り方講習もテーブルで行なわれました。

お互いに、自分の持ち味で他者に与えることができるモノや技の余剰分をつくること、そして分けっこすること。これが豊かな人間関係づくりの基本原理だと思うのです。

見本で1つつくられたものを、私がいただき、さっそく山形で「賢治の駄菓子屋」で使わせてもらっています。効果ありです!

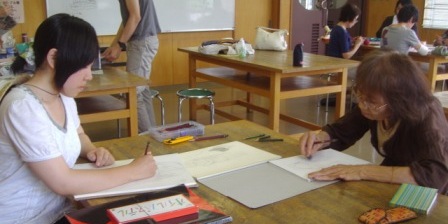

さて、こちらは、山形市元木公民館で始めた、おしゃべり手芸の会3回目。こちらも、徐々に参加のみなさんに意図が浸透されてきた感じです。このテーブルでは、ニットデザイナーのとがせさんが作った大小・素材さまざまな山形県の形の編み物を見本に、制作されていました。

このテーブルでは、総合美術3年生のシオリさんが、おばさんと向かい合って、お互いの顔を描きっこ。シオリさんが絵の先生です。

こちらのテーブルでは、総合美術コース2年のミホさんの新聞紙でつくるエコバックづくり。これも大人気で、最終的にみなさんが顔をのぞかせて、作ったようです。これも、事前に、ミホさんがいろいろな形のバッグを見本で作ってきました。実用的なことを手づくりすることは、お母さん方には、特に関心が高いようですね。

手と口の集い。名称はいろいろでも、コミュニティづくり、絆づくりの手法として、大いに有効のようです。

これから、杉並区、世田谷区、栃木県下野市の三地交流も、担当者のメール交換によって始まりそうです。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論