あなたの分析の方法は?

物事を分析・考察するのに、一般には、数量のデータからグラフ化などしてその特徴をつかんで論理的に考察する、というのが、小学校の算数や理科などからの方法論です。理系の学問は一般的にそうですし、行政の評価指標などでも、その方法が一般的です。

それに対して、単に数量のデータからだけではわかり得ない、人の会話などからの聞き取りによる、その内容そのものの分析と考察も、もう一つの方法として研究では位置づけられています。質的評価などと言われています。

さらに、それをもっと本質を直観的にとらえるという方法もあります。しかし、これは、本当に正確なのかどうか、客観的ではないとされていますし、科学者の研究でも重要な要素になっているのも事実です。芸術と呼ばれているのは、こちらの人間活動の領域をつくっているものなのでしょう。

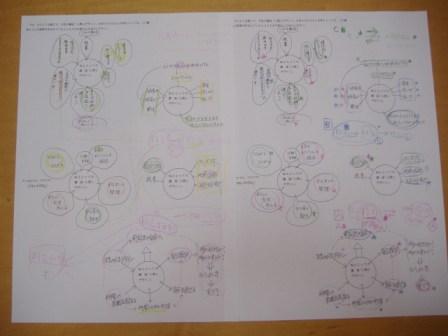

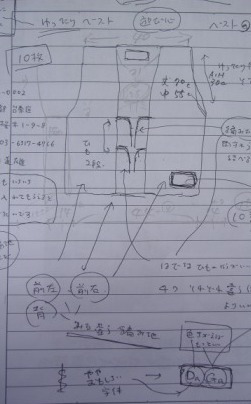

前回の、講座のイメージマップを私はどのように分析したかと言うと、私の方法論は、色鉛筆を使って、何回も色分けしてみて、全体を直観的につかみます。

ここのことばをエクセルで列記して、その数の多さや種類を分析するのが、一般的でしょうが、今回は、データが少ないので、全体をじっくり何度も色分けしながら、鳥瞰してみました。

私にとっては、この方法のほうが、はるかに頭の中でいろいろな空想や想像がふくらみます。

21世紀型あつらえ=創造参加的共同購入

これからの時代の生産・労働と消費・生活のあり方は、ますます、マクドナルド化、ユニクロ化、ニトリ・イケア化が、世界中の人々が衣食住すべてにそうなっていくようになるのでしょうか?

それは、こんなにたくさんの種類のものが、こんなに安いの?という買う立場の現実と、その裏で、こんなにマニュアル通りに安く働かされるの?という働き方が、一体になっている社会システムのしくみです。

では、もし、みなさんの中で心のどこかで、本当はそうでないものも買いたいんだけど、そうでない働き方もしたいんだけど、と思う人がいるとすれば、一体、どんなものを買って、どんな働き方をすればいいんでしょうか?

私は、そのマクドナルド化の対極の買い方(生き方)の方法として、みんなで自分たちがつくりたいものを生産現場に交渉しながらあつらえる、という方法を、ちょうど30年前の学生時代から提案実践研究をしています。

かつて、未来学者アルビン・トフラーが『第3の波』に記した、生産者(プロデューサー)でもあり消費者(コンシューマー)でもある(生産消費者=プロシューマー)というあり方に通じます。

私が、その考えを持つ影響を受けたのは、工業デザイナーの故秋岡芳夫先生の、職人へのあつらえ運動です。秋岡先生の取り組みは、現在、目黒区美術館で展示会されていますので、関心ある方はご覧ください。

職人さんには、個人が一品ものをあつらえる(注文する)ことは普通ですが、工場へとなると、数がないとできません。そこで、最小の数を募って、工場の空き時間に、工場にとってもいっしょに楽しみながら作ってもらえるようなものを、注文しようという方法です。

これまで、いろいろそのような方法で作ってもらいました。日常のすべての消費からすれば、ほんの微々たる試みですが、それでも、それによって、どこか、心持や、発想や、生き方が、すべてマクドナルド化にならずにいて、人から、何かちっと創造的なように見られるのは、それによると思います。

今日も、一つ、ニット工場で、あつらえの打診をしてきました。昨年にあつらえた第2弾です。

イメージマップづくり

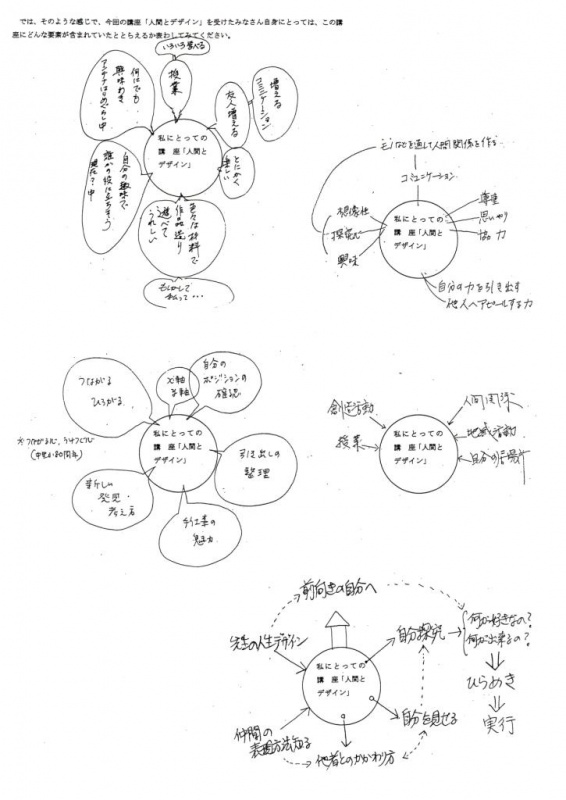

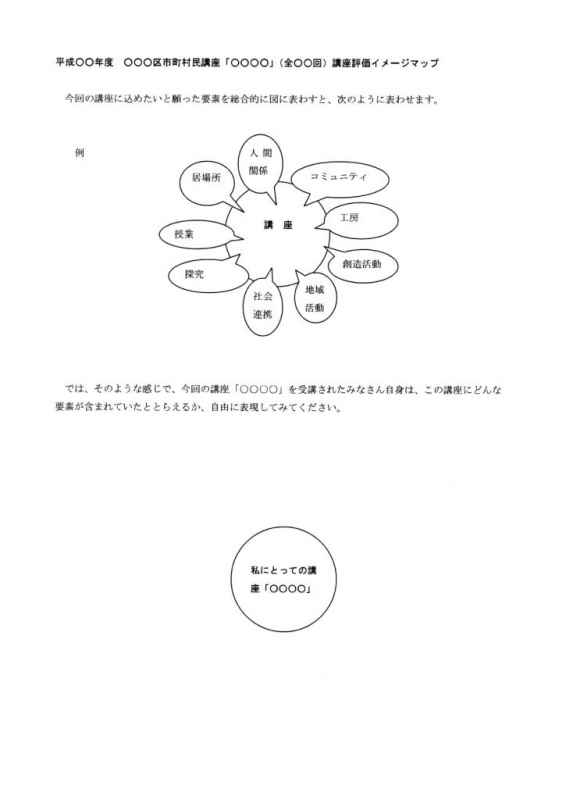

大人の講座の評価づくりの実験に、講座を受講された当事者が、自分にとってはどんな講座だったのかを表現してもらうことを試みています。

今年度、世田谷区「人間とデザイン」(12回)の講座では、こんな感じの表現をいただきました。

さて、これを見て、もし、みなさんが講座企画運営の担当者でしたら、どのように分析しますか?

アジアの世紀・アラブの春・EU危機・格差デモ・高齢化・大災害・大人の講座

世界の人間社会史は、着実に地殻変動しつつありますね。それらは、個々にバラバラに各地で突発におこるように見えますが、その根底では、それらが何かかにか影響し合い、何かがつながり、連動して、新たな大変動を静かにおこしていくような気配を感じます。

その静かな大変革とは、200年前、ヨーロッパの近代社会で成立して今日までの人間社会の世界標準になっていた、個人が国家(会社などの組織体)と契約する社会契約論(ルソーなどが唱えたような)による民主主義、貨幣による生産と交換と労働のしくみをつくる資本主義経済(アダムスミスなどが唱えたような)が、どうも万能ではなく、そのしくみだけでは、みなが幸せにはならないのではないか、という各地の問題噴出です。

ヒトは長生きするようになってきましたが、それによって、自己の利己主義も社会のしくみに重くのしかかってきています。財政危機のそもそもの原因はそこにあるでしょうし、高齢日本の国家負債はその典型です。

200年前の市民革命期は、そのような人口構成比ではなかったので、その当時の社会モデルで現代を維持しようとしても成り立たないのは当然です。

そして、今の時代の革命はネットでおこされます。組織をこえて、個人がだれでもネットでつながって個の集合のうねりをつくります。

過去の日本の大災害の歴史をよく調べると、人々の心にさまざまな深層影響を与えて、時代変革の背景にもなってきています。

未来の人間社会をよりよくしていくにはどうしたらいいか?

30年前から私も考える主題にしていたことですが、2002年の『駄菓子屋楽校』(新評論)で、ひとまず整理して提起した考え方は、現在の標準となっている近代社会システム(民主主義、資本主義)はまずそのまま肯定しつつ(その代案を考えるほどの大思想力もないので)、その補完機能として、かつては意識されずにあり、それによって表面の社会システムの問題点も吸収することができた、契約以前・貨幣以前の、根源的な人間関係と生産のあり方を地域社会の生活、駄菓子屋的な自立共生関係原理(地域コミュニティ)を明らかにして、それを現代の社会システムにおまけ・社会基盤として再生創造していこう、ということです。

すべてには、一長一短があり、人間社会においても、人類史から続いてきた人間社会集団生活の様相が、近代社会システムの一元化の影で消去されてしまったことで、近代社会の短所の部分がもろに市民に負の影響を与えるこよになっているのではないかということです。

この社会づくりの提案は、文字で提起した本とともに、だがしや楽校の活動を通して、どこか直観的に共感してくださる方々が増えて、さらに、東京で大人が学ぶ学習講座として行っていることからさらに広がっています。

その具体的な実践は、高齢化によってどんどん増えている、名刺を持たなくなった人(組織社会を退職した人)が、契約以前・貨幣以前の人間のあり様として、どのように他者と関わり、自分の生きがいを見い出しながら、かつ何か社会に創造的な生産的なことを行うことができるかを試行体験学習として学んでいく講座です。

これは、まさに、これまでの人類社会の歴史ではなかったことですし、これまでは必要性が露出されなかったことがらでしょう。

人は、組織から離れて名刺がなくなったとき(そのような場面)に、どのように人とともに生きていくことができるのか。まさに、契約・貨幣の社会システムに行きながら、そうでない生き方も共生できていく生き方・態度が、これからの人類社会のあり方になるのではないかと、私は提起しています。その基本原理を2009年『関係性はもう一つの世界をつくり出す』(新評論)に要約しました。

それが、世界先端を行く高齢日本から世界に提起できる次世代世界の標準をめざす思想案の候補に一つにでもなればと思っていますが、いかがでしょうか?

というわけで、大人の講座は、近代社会に制度化されて近代社会の社会基盤となった子どもの学校制度に匹敵するような重要性を持って、今後さらに広がっていくでしょう。

今年度もまとめの時期になっています。各地の講座の評価の方法として、ユニークな試みもしています。みなさんのところでもいかがでしょうか?

パンプキン・ワールド

カボチャをモチーフにしたハロウインのカーニヴァル的文化も、毎年、ケーキ屋さんがどこでもハロウインの文様を飾るので、少しずつ広がっている感じがします。

しかし、クリスマスやヴァレンタインのように、イメージとモード(様式)が完全に定着しているまではいっていないのので、いろいろそれぞれが勝手にしてみるチャンスがあるように思います。

じみ系で言えば、冬至カボチャのように、家でパンプキンケーキをつくるホームメイドの伝統をつくる可能性もあります。ただ、ケーキ屋さんにとっては、買ってもらいたいので賛同はならないでしょうが。

チーズクリームで混ぜたのと、生クリームで混ぜたものの比べっこをしたところ、チーズクリームのほうが断然濃厚でした。

大学のコースの授業では、なんだか、みな奇妙な服装をしていると思ったら、2日間、仮装をしていたのだそうです。「先生も仮装してきて」

「どんなだといい?」

「農夫のおじさん風」

と言われたので、いつもの普段着(作業着=農夫のおじさん風)のままでいました。

非日常性の祝祭を、仮装で表現することをよく考えてみると、そこには、平時の自分によって閉ざされている「内なる生命性」(平時の自分は社会生活の中で、すべて内なる生命を開放することはなかなかできないゆえに)を、別の扉でちょっと表に日光浴させるような感覚なのかもしれませんね。

こちらは、新たな、ハデ系の文化をつくり出す可能性もあるかもしれないかなあ。それも楽しみにしています。

これからのお知らせ

このブログをいつも見てくださっている全国のみなさん、どうもありがとうございます。4月に、アクセス2件くらいから始めたブログも、ゼロから始めて、種の発芽から根づくまでに、前期、ほぼ毎日、ブログに書いてきました。

おかげさまで、毎日、数百以上のアクセス件までなり、ありがとうございます。

さて、今後ですが、私が限られたパソコンに向かう時間が、人とのこまやかな仕事づくりやつながりづくりのメールの対応などがどんどん増えてきており、一方で、私自身の最終作品化の本づくり原稿が手につかない状況になってきましたので、このブログは、おそらく、たまにの更新になっていくと思います。

しばらく更新しない間の、9月後半も、すぎなみ大人塾「だがしや楽校的社会の作り方」、世田谷区「人間とデザイン」、しもつけ大人塾、静岡市まちなびやの放課後仕事づくり、山形市元木公民館「おしゃべり手芸の会」などで、さらなるいろいろなことが生まれてきています。

報告したいことは、山ほどありますが、このブログに書く時間が残念ながら、ありません。

今後、もし、ご関心持ってくださる方は、以下の方法で、おつきあいお願いいたします。

1 直接私の研究室におこしくださる。東北芸術工科大学総合美術コース

2 メールで具体的なやりとりをくださる。

dagashiyamatsuda@gmail.com

3 facebookのだがしや楽校に参加してくださる。

4 社会教育関係者は、月刊『社会教育』(全日本社会教育連合会)の連載に実践報告していきますのでご笑覧ください。

現在、紹介できる今後の予定

1 10月5日〜 山形市十字屋デパートのショウウインドウ 不思議な万華鏡的アートだそうです。

2 10月13日〜18日、山形市十字屋デパート8階、総合美術コース展。これまで5月からの社会連携の展示販売もします! スイカスイーツ、すももしょうゆも、デビュー販売です!

先週、学生がつくってきた、穂積繊維さんでのカーペットも展示・オークション??

3 11月19日、大人気の栃木県道の駅しもつけで、縁日だがしや楽校開催なります!

みなさん、クルマでご参加いかがですか?

4 12月24日、世界同時一斉、1億人の自分みせ、だがしや楽校を、みなさんのところでもいかがですか?

いまのところ、日光、静岡で予定されています。みなさんのところででも…。

その呼びかけ文は、以下です。

2011年12月24日午後1時から2時

絆のクリスマス 声かけっこ、1万人の自分みせ を全国同時に開きませんか?

今年は、日本に住む人々にとって、最も人と人の絆を感じた年になったのかもしれません。

その年も終わろうとする12月24日、夜は、家族や親しい人などと過ごされることでしょうが、日中のひととき、1時間ほど、外や開いた場に出て、何か自分の持ち味や芸やスルコトなどをだれにも見せながら(「自分みせ」と呼んでみましょう)、だれかと声をかけ合うことを全国同時にしてみませんか?

近くの人たちで、どこかに集って、「自分みせ」を披露し合ってもいいですし(「だがしや楽校」と呼ばれています)、通りに自分一人出て、何かを披露して、だれかと声かけ合うことができてもいいでしょう。

それを、ネットを通しても各地の人と、その時間、つながることをしてもいいでしょう。

クリスマスイブの日の日中、同じ時間、全国各地で、自分みせを開いて、地域の人と声かけっこしませんか?

各地全員合わせて、1万人くらいならないかな?

これから、どんどん活動がおこるでしょうが、連絡応答は、上記でお願いいたします。

総合美術コースの仕事では、世の中すべての企業・仕事と共同連携できるか、挑戦していきます。

だがしや楽校では、世の中すべての人と共同連携できるか、試みていきます。

みなさんとも、何か具体的な共同連携できたら、楽しいですね。それが、絆の具体的中身づくりだと思います。

昨夜は、まみがさき川原での、夜のだがしや楽校の芋煮会、段取りしてくださった、東海林さん、どうもありがとうございました。やっぱり、芋煮は、かわらでみなで食べるのが一番ですね。

もう一つ、追伸でした。

総合美術コースの取り組みについては、今週から後期が始まりますが、コースのブログで、日々紹介されていきますので、ご覧ください。その中での社会連携に関わる教育活動が、私の仕事担当です。

また、だがしや楽校の情報については、HPだがしや楽校オン・ザ・ウエッブの管理人、小林さんにうかがってください。

明日のフィールド仕事場

4月から、新たな活動スタイルづくりのためにほぼ毎日書くようにしてきたブログを書く時間を減らし、本の原稿を書く時間を増やしつつあります。

明日の予定だけを紹介しますので、興味ある方は、見学にいかがでしょうか?

明日は、つくりたいと手をあげた総合美術のマキさん・マミさんを連れて、中山町の穂積繊維さんに行き、2人がカーペットを1枚作ってきます。ジャズセッションのような即興性とチームワークが鍵になるように思いますが、一日がかりで、どんな作品が出来上がるのか、その作品は、10月の十字屋の展示会に展示されます。販売のビジネスモデルづくりの可能性も穂積さんとしてきます。さらには、穂積さんのワークショップ体験のビジネスモデルづくり。さらには、工場とアートと体験ツアーのビジネスモデルづくり。…

写真は、7月にスモモ調査に行った際に、アイさんがちょっとだけ体験させてもらった様子です。

明日の2人の作品づくりを楽しみにしています。

私は明日、その現場が着想の仕事場です。

タッチ・アンド・ダガシヤ!

2002年に世に出した『駄菓子屋楽校』の大きな提案の一つに、デジタル社会の生き方があります。(もう一つは高齢化社会、もう一つはマニュアル化する社会です)。その回答として、デジタルとリアルを行き来する両生類のような生き方を提案しました。当時、クリック・アンド・モルタルということばが言われていましたので、それにならって、クリック・アンド・ダガシヤ!と題しました。

今は、スマートフォンの時代になり、タッチ・アンド・ダガシヤです。

これが、まず、私のだがしや楽校でつながる人との間で、ようやく実現することになりそうです。これまでも、だがしや楽校のHPを制作運営してくださっているコバヤシさんに相談しながら、HP、メーリング、みんなのブログなど、いろいろ試みてきましたが、線香花火がぼとっと不完全に落ちる状況でした。

以前から、コバヤシさん、だがしや楽校コーディネーターのジンさんが、SNSの有効性を指摘してくださっていましたが、本日、ようやく、さっそく開設なりました。

フェイスブックに、だがしや楽校に「井戸端」または、「いどばた」または「イドバタ」がつくられました。だがしや楽校を自分も行なって、各地のだがしや楽校に出られている方と、日頃からもネットで交流できるようにしたいというみなさんは、どうぞ、ご参加ください。この井戸端は、実際に屋台を出そうとする人、出してみたい人、自分の持ち味や関心ごとを探求している方々などの、具体的な井戸端会議の場になればと思います。

具体的なイメージは、前日に紹介した、そもそも自分の関心ごとをみなでおしゃべりしながらお互いにつくり出していく、ハンズインカフェ(おしゃべり手芸)のみなさんなどが、このネット井戸端にご参加なされることを思い描きました。

しかし、ここで、駄菓子屋論からのネット論の特徴が提案されます。

現在のネット上のソーシャル・ネットワークは、大賛成として各方面で取り上げられていますが、何でも一長一短があります。

制作に没頭しなければならない作家・職人・科学者、目の前に赤ちゃんが見つめている子育て中のお母さん、別にネットのつきあいを必要としない人など、ネットの画面を見る以上にすべきことがある方はたくさんいます。私も昨年から2作出版原稿作成があるので、本当は没頭したいのですが、まずは、しくみづくりまで、こちらを優先しています。

しかし、今回の大災害のような地域を越えて移動する必要が出る場合や、より地球レベルで活動を日々広げたいなどの場合には、ソーシャルネットのつながりは不可欠です。それは、エジプト革命のように、これまでの組織の拘束性も解き放ってくれます。

ということは、ソーシャルネットに参加しない人(むしろ、こちらの人のほうが、潜在可能性のあることをしている可能性が高い)を認めつつ、それらの人とも、ネット以外の方法でつながりつつ、ネットとリアルを融合させた、本当のゆるやかなつながりとコミュニティが、どのようにすればできるのか、これからが、クリック・アンド・ダガシヤの、あり方が、どのように実現できるのかのスタートになります。

私の現在のスタンスは、はじめに言っておくと、自分の考えは、だれにも開く形で、このブログに書き、フェイスブックの、だがしや楽校の井戸端には、あまり頻繁に顔を出すようなことはないと思います。それは、日常の顔の見える井戸端会議にもそんなに熱心に顔を出さないのと同じです。

それは、自分の仕事として、一人で考える思索の時間が最優先だからです。毎日のブログも、そのためには、時間をとらないようになっていくつもりです。

このネットの井戸端ができて、私も安心して、自分の考えづくりにさらに集中し、そこからよりよい考えが浮かんだら、ネットの井戸端にコメントや提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

フェイスブックで何もしないのも芸がありませんので、自分の写真を更新していきたいと思います。こんな感じに。

今日の撮影者は、マキさん。大学の芝生で育ったかわいい尾花沢スイカ(以前トロ箱スイカで紹介した)を割ったところ、なんと甘み抜群でした。スイカでオッパイの提案は、ミクさんです。

ちなみに。スイカを食べたのは、おまけで、していたことは、アートワークショップのアイデア会議です。何度も話し合ってきましたが、ひょいと、ひょうたんからコマが出るときがあります。創発性と言いますが。今日がそうでした。

「わくわく美術館」をつくる「わくわくガールズ」。

なんじゃそれ?ですよね。 それは、来週23日に実践されます。4人+1人助っ人は、それに向けて、1週間、準備がんばりましょう。

アーティスト・イン・ワークステイ

アイデアを思いついて練り上げる場面は、大きくは、一人でもくもくと思案する場合と、他者とのやりとりの状況の中で生み出す場合があります。駄菓子屋楽校の思想などは、前者です。多くは前者ですが(古今東西の大思想などはそうでしょう)、後者の場合もあります。

今日は、フィールドワークの中で、後者の場面で、一つのアイデアが形作られ交渉してきました(もともとの原案は事前に考えていきましたが)。

朝、大学の公用車を借りるために本館に入ろうとすると、建物横に、こんな実がたくさんなっていました。この実は何の実? 知っている人は教えてください。

フィールドワークに出かけると、思わぬ未知の人に出会い、未知の世界を体験することができます。今日もそうでした。

もりわじんさん(HPには生命形態作家とあります)という招き猫造形アーティストの方の家に、ひょんなことからお邪魔しました。この自宅も作品とのことで、壁面の2つのネコは、東洋のネコと西洋のネコをあらわし、東洋と西洋の融合をはかることをめざしているとのことです。(説明を聞いてわかりました。)

庭には、火の広場がつくられていて、ここで火を囲んで夜、お客さんと楽しむのだそうです。穴を深くほって石を積むことで、火がよく燃えることを発見したそうです。

太古から現代までの融合も感じます。

家の中も見せていただき、2階のゲストルームは、ネコの壁面の内部になっていました。

制作している わじんさんの風貌は、なにやら、生くさいガンジーという感じでしょうか?なんとも愉快な方です。

目的地は、最上川をながめながら制作して暮らしていらっしゃる、風流なわじんさんの家の対岸です。橋をわたった先にあるのが、村山市の伝承館。ここで、9月23日、10月、11月と、福島から移住されている子どもさんたちとのアート・ワークショップをする下見に、学生代表のハルカさんとマキさんを連れてきました。

肝心の、現場を見てのワークショップの構想は?

花澤先生、すみません。あとは、学生たちのうちあわせの時々に、経過を報告するそうですので、よろしくお願いいたします。

私のほうは、というと。何ともつまらないものばかりに目が行きますが、どうして、クルマの進入止めは、魚なのでしょうか? これも、だれか知っていたら教えてください。 他の生き物の造形はあるのでしょうか?

今日の記事の主題の肝心のアイデアの中味は? それも、9月23日前日の22日に、まず実現なるかどうか、まず楽しみにして、実現なれば報告したいと思います。そのキーパーソンは、地元のパン屋NOUKAの佐藤さん兄弟です。

第1回目、実現しそうであれば、ハルカさん、いい名前をつけて、総合美術コースの特徴としての活動モデル(非マネー・ビジネスモデル、またはコミュニティワークモデル)に伝統的にしていってください。

大学に戻ると、副手の齋藤君とマミさんとシオリさんが、明日からの中山町の農機ショーに出す、スモモしょうゆのラベルデザインと、デザイン一覧パネルの作成をしていました。

仕事がなくて困っている人もたくさんいる中、どんどん仕事が生み出されてあふれるようになっている本コースでは、アート&デザインカンパニーを来年度あたりに学生ベンチャーで立ち上げてもいいんじゃないかと、世間話をしました。

とにもかくにも、ユニークな仕事をしている人もたくさん地域にもいるようですし、これからの若者には、どんどん新たな仕事をつくり出していってもらいたいと、親世代の私は願っています。

雲をつかむような話ですが…

みなさんは、日頃から、いつ、どんなことを頭の中で考えていますか?

私の着想時間は、おきている間、(寝ている時もたまに)いつもです。

さて、一つ、着想談義です。

飛行機でこの光景をみながら、いろいろ着想が浮かび、あるところに、さっそく、打診をしてみました。

みなさんなら、どんなことを考えつきますか?

雲をつかむような話で、すみません。

お盆休み、みなさんも、せみの声をBGMに、たまには、ゆっくりと、愉快な着想のひとときをお過ごしください。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論