共同参画購入、世界を結ぶベストはいかが?

黒板ノートで、生産参加型消費の提案をしました。その第2弾のお誘いをします。

写真は、世界地図の柄のセーターです。『関係性はもう一つの世界をつくり出す』に紹介しています。「地球を着よう」セーターの注文3世代目のセーターです。

この世界地図柄で、今度は、ゲゲゲの鬼太郎のちゃんちゃんこ(ちょっき)のような感じのベストを、工場に注文相談したいと思います。

前の合わせ目は、ボタンではなく、ひもにして、左右に切り離された世界を結ぶ行為を、さまざまに分断された現代世界を結びつける「世界コーディネーター」になろう!というメッセージを、服に込めたいと思います。

素材は、今からですから、春・夏向けの素材にしますか。

色は、指定しません。工場である糸で都合のいいようにつくってもらいます。それによって、値段をわずかな数の注文でも、格安にしてもらいます。

ただ、20着などのまとまりで編み地をつくってもらって、裁断して、縫製しますが、その際は、できるだけ、背中地と、前左地、前右地を、わざと異なる色地にして、縫製お願いしたいと思っています。

みなさんの中で、共同購入したい方はいますか?

ただ、これも、私のところに現物をとりに来てもらえる人ですが。

肝心のことですが、という案は、まだ、工場には打診していません。来週後半か、翌週以降に工場に行って相談してきたいと思います。

きっと、今は、今年の秋冬物で忙しいかもしれません。

ちなみに、昨年の1月、残っている生地をチグハグに縫製してもらったちゃんちゃんこを作ってもらいましたが、みな購入してもらい、私も持っていません。

今回の「世界を結ぶちゃんちゃんこ」は、ぜひ着たいと思います。

みなさん発の、共同参画購入のお知らせもお待ちしています。

参画共同購入募集中、黒板ノート

私たちの生活は、スーパーや量販店などから、大企業による大量生産の商品(マスプロダクト)を買うのを当たり前にしていますが、ちょっとふりかえると、高度経済成長前の50年くらい前、さらには戦前は、近くの豆腐屋さんが手づくりしている豆腐を買うのが当たり前だったし、服はあつらえたりすることも普通だったし、家はめいめいの大工さんが職人技で建てるのが当たり前でした。

その時代は、作り手と対面できたし、作ることに注文つけたりすることで、世の中の生産世界に参加している感覚もあったのではないかと思います。

それに比べると、今では…、

一方的に企業が作ったものを、ただ受動的に買うだけの消費者になっています。

みなさんは、そんな受け身で買うだけの生き方で満足ですか?

もし、それでは不満!と思う方は、いっしょに共同購入するという方式で、自分たちが使いたいようなものを、生産者に注文することを、いろいろなもので試みてみませんか?

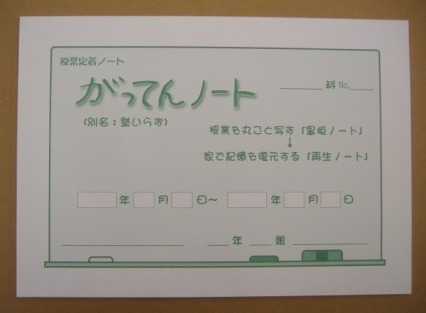

今回は、ノートの共同購入者をお誘いします。

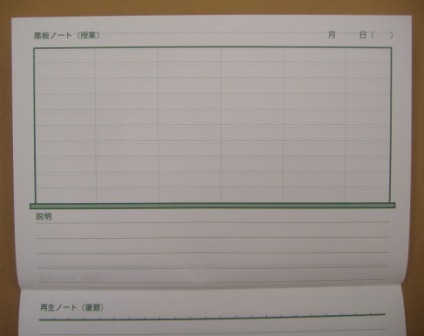

このノートは、学校の教室の黒板の縦横のサイズをそのまま縮小した枠どりした注文生産ノートです。

お子さんがいる方は、このノートを開いて、「今日の学校の授業で、一番おもしろかった授業を教えて」と、子どもに授業を再現して教えてもらうと、子どもは先生になりかわってロールプレイングのようにして、黒板を思い出しながらノートにかいて、授業の記憶を再生します。

「よく教えてくれて、ありがとうね」とほめてあげれば、子どもは次の日から、さらに授業を真剣に聞いて、家で教えてあげようとします。

先生が一生懸命教えている授業の理解を定着させるには、最適のノートです。

先生が授業の黒板計画用に使っている先生もいらっしゃるようです。

また、大人の講座でも、お互いに黒板(白板)とこのノートを用いて、生涯学習を深めることもできます。

印刷会社に直接製造注文します。注文冊数が多いと単価が安くなるので、できるだけ、みんなで多くの冊数を注文して、安く購入できればと思います。

1冊が100円ショップで買うより安くなるようにするには、1000冊の注文が必要だそうです。

印刷会社は、山形市内ですので、できれば、山形県内エリアの方や、とりにこられる方であれば購入参加歓迎です。

dagashiyamastuda@gmail.com

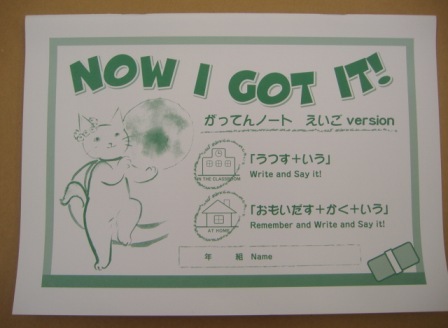

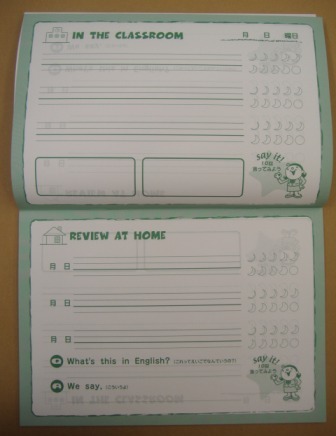

このノートの姉妹版で、英語学習用の黒板ノートもあります。

こちらが欲しい!という方は、ブログ「マリー英会話楽校」から問い合わせされてみてください。

勉強も、もともと、単語カードつくったり、それぞれ創意工夫したものだったと思います。

みなさんの身近なもので、お互いに、自分たちで使いたいものを、いろいろ生産現場に参画共同購入するライフスタイルもいかがでしょうか?

未来学者アルビントフラーが、30年ほど前に、『第3の波』の中で、生産者であり消費者でもあるという「生産消費者」の姿を提起しました。

まだ、インターネットが世に出る前です。

世の中は、ますますマクドナルド化、ユニクロ化、ニトリ化が進んでいますが、それゆえに、自分の生活の中の何かは、創造的に自分も生産に関わるものがあったらいいな、と私は思うのですが…

補足です。今回の黒板ノート(がってんノート)の注文は、A4判ノート(実際はA4より5ミリほど大きく、A4のプリントをはさめるように)の注文です。

さっそく、高校の先生から100冊参加がありました。

市民手芸ハブ

大学に箱が届いていました。

上にのせてダメの表示

開けてみると…

くるまれた包みをそっと開いてみると…

何と、カンナくずでつくられた花の飾りと、トウモロコシの葉でつくったお人形さん。

送ってくださったのは、昨年、西川町の「いきいき食堂」で交流なされた福島県会津坂下町の公民館の村岡久美子さん。

あの時の、談義の中で出たクラフトを、このお正月につくってくださったのだそうです。

実に見事です。

いろいろな木の香りがほのかに、においます。

山形市元木公民館の「おしゃべり手芸の会」のみなさん、杉並区の「創りcom」のみなさん、世田谷区の「人間とデザイン」のみなさん、見てくださっているでしょうか?

さまざまな素材と技をお互いに見せ合い、教え合い、工夫し合い、これからますます増える元気な高齢者を中心に、個人のものづくりによるつながりは、ますます増えることでしょう。

手を動かしながら、おしゃべりもできて人づき合いもする。おしゃべりしながら、生産的に何か手を動かしている。

企業による大量生産のものをただ買うだけ(そのような企業でマニュアル通りの仕事をするだけ)の暮らしとともに、個人がそれぞれに何かを創造し、それによってつながっていく、もう一つの生産コミュニティ(カンパニー生産と異なる)が、ネット時代に出現することでしょう。

だれか、そのハブになる窓口をネット上につくる人はいませんかね。

現時点では、これら、いろいろなものづくりをなされるみなさんは、デジタルに親しんでいらっしゃる方が少ないので、ネットをまだ利用されていない方々が、気軽に利用できるような窓口ができればと思います。

当面、それまでは、私のところに何か、実物や写真や情報などお知らせいただいたものは、このブログで紹介したり、いろいろな人とお会いした際に紹介したりする、私が「ハブ人間」になります。

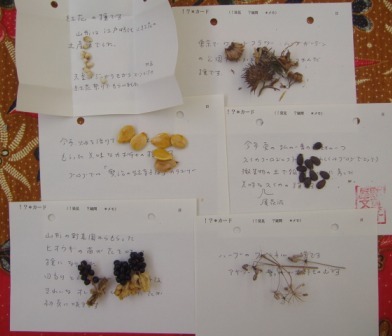

素材の多面的活用法

一つの素材で、徹底的にどんな利用法をつくり出すことができるか。

これも、徹底的に行ってみる価値はあります。

先日、山形市内のダンボール製造会社、富士紙器さんの工場見学に行ってきました。富士紙器さんは、年々売り上げを伸ばしているそうです。

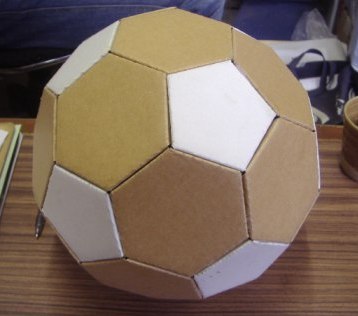

あれっ? これは?

何と、ダンボールでできたサッカーボールがありました。

富士紙器さんには、大人が座れる椅子とテーブルの試作をお願いしています。ダンボールの椅子とテーブルなら、手軽に持ち運びできるので、だがしや楽校のような集いや、いろいろなイベント・行事などにも活用できると思います。

瀬川社長さん、楽しみにしていますよ。

そのほか、別の企画も瀬川さんと練っています。こちらも、新年、形になればと思います。

ところで、

写真は、何でしょうか?

工場には、いろいろ知的好奇心をくすぐるものがたくさんあります。

そして、ダンボールの切り抜き枠などのゴミもおもしろいです。これも、いろいろ活用できませんかねえ。

ダンボール製造のいいところは、これらは実はゴミではなく、お金をもらってすべてひきとられるのだそうです。

つまり、すべて循環されています。

ということは、このゴミをもらって(一時借りて)何かに使って、また不要になれば、こちらに返せば、すべて循環なるということですですね。

ダンボール・プロジェクトは、いろいろ可能性がたくさんありそうです。

そのような視点(つまり、新たなことを創造していこうという態度)で、新年も、工場見学をどんどんしていきたいと思います。

パッチワークでブリコラージュ

24日の村山のだがしや楽校で、パッチワーク体験をしました。その方は、仕事が看護士さんで、もったいないという気持ちと、山形で発明された刺繍用ミシンを用いて、いろいろな余り生地などで、パッチワークをつくられているおばさんでした。

だがしや楽校に参加したのも、たまたま、手づくり市で知り合った隣の編み物屋さんから聞いてとのこと。しかも、ここでは、その隣の編み物屋さんから、糸を分けてもらって、なかなかアート感覚あるパッチワークをつくられていました。

その現場を見ていた私は、こんなことがあるかもしれないと持っていた、大量生産の既製品の無地のセーターを出して、これにつけてもらえないかと頼みました。

どこにつけたらいいかなあ。やっぱり、背中の斜め下がいい。ということで、つけてもらいました。

さっそく、着ていた「地球着」を脱いで、こちらのパッチセーターを着ました。

おばさんに、その御礼は? と言ったら、いつも、野菜などをもらったり物々交換のようになっているとのこと。それでは、今度のだがしや楽校で、御礼の交換物を持参します、となりました。

ありあわせのものでつくる、という方法を、文化人類学者レヴィ=ストロースは、『野生の思考』の中で、ブロコラージュ(器用仕事)と呼びましたが、まさに、パッチワークは、ありあわせのモノを組み合わせ、同時に、そのモノに関わっている人も組み合わせ、つぎはぎ寄せ合う、集合活動です。

おかげ様で、大量生産品が、世界の一品しかないものに生まれ変わりました。次回、お会いしたときには、さらに、このセーターに、別のパッチワークをお願いしたいなと空想しています。既製品ではなく、どんどん、人の手によって成長変容するモノです。

このパッチセーターを見かけたら、「パッチおじさん」と声かけてください。

これから、身の回りをたくさんのパッチワークにしていきたいと思います。こんなもの、こんなわざ、素材・技術ある方、ぜひ、お知らせください。

dagashiyamatsuda@gmail.com

いっしょに、パッチワールドをつくっていきませんか?

それとも、

工場で世界中に大量につくられたモノばかりに囲まれた生活を、あなたは好きですか?

非組織・つながるものづくり

焼津市の嶋マリーさんから、やーづバッグがさらに進化している写真が送られてきました。

もはや、ファッション雑誌に載ってもいい段階、銀座をやーづバッグ集団が闊歩してもいい段階にきているように感動しました。

その感動は、たんなるバッグづくりへの感動ではありません。その方法論に対してです。

カツオなどの遠洋漁港の町、焼津。かつて漁船のシートに使う帆布工場が町中に見られましたが、今は需要がどんどん減っています。息子さんが家の内装にも転用した仕事をしながら、お母さんがミシンで残りものの生地(今は塩化ビニル)を使って、買い物バッグをつくって近所の人にあげていたことを、私が飛び込み工場見学で知って、だがしや楽校をしていた嶋さんに、そのおばさんに、面を異なる色の生地で縫ってパッチワーク風にして、一つとして同じ形・色のない、一品ずつのんびり限定製造のバッグをぜひプロデュースしたらと、口だけ提案しました。

あれから6年?

私の研究室には、初期のやーづバッグがありますが、地道に着実に進化させていることに拍手拍手です。

売り方は、人のつながりで。

まさに、現代のネットワーク社会、つながりづくり社会の方法論です。

これからさらに、どのように進化していくことでしょうか?

やーづバッグを欲しい方は、マリー英会話楽校のブログから問い合わせてください。

やーづバッグのように、非組織・つながりによるものづくりをしたい方は、私までどうぞ。

dagashiyamatsuda@gmail.com

対面とネットの両生類・いどばたで会いましょう

スルコトがあふれてきて、このブログを書く時間がどうにもなくなってきました。

しかし、全国各地で共感するみなさんとは、ネットでの日常交流は不可欠です。

そこで、自分のブログに書くことはしばらくお休みして、以下の共同ブログに書いて、この共同ブログでお互いに書き合う交流をしたいと思います。

http://dagakko.exblog.jp/

ブログを書くのに参加されたい方は、管理人の小林さんにメールされてください。パスワードをお知らせすると思います。

・だがしや楽校、または日常の中で、自分またはだれかの持ち味披露した場面(自分みせ)の紹介

・みなさんが住まいのところの様子

・だがしや楽校、おしゃべり手芸、いきいき食堂のようなコミュニティの特色ある事例

・アイデアやおもしろい創造的な気づき、発見、各地のみなさんにぜひ紹介したなど

いっしょに書き合いませんか? いどばた談義しましょう。

他者性を感じるアート(コミュニケーション・バイ・アート)

昨日、元木公民館で、ガラスに思いきりらくがき描きっこするアート・ワークショップを実験的に行なってきました。

総合美術コースのミホさん・スガさん・ペポさんが、らくがきガールズとして行なってくれました。

学生ブログにも、ミホさんが掲載してくれています。

http://gs.tuad.ac.jp/st_general/

今回の芸術実験の道具(ツール)は、ガラスに描くことができて、すぐ消せるクレヨン、キットパスです。もともと、昨年、この開発製造販売会社、日本理化学工業株式会社にメールをさしあげ、すぎなみ大人塾に大山社長さんがおこしくださったことからです。

この会社は、環境と福祉に積極的に取り組んでいる会社として知られています。HPをご覧ください。

今年4月に、私が本学に勤めることになり、社長さんにあらためてメールをさしあげ、ワークショップ開発のための使用教材として、見本を提供いただいていました。

それからしばらく、案を練る時間があり、その間、芸工大から最も近い公民館、元木公民館で、おしゃべり手芸の会を始めました。そこで、公民館の職員の方々と親しくなり、建物と部屋の環境を見て、職員の方に、1階工作室のガラス窓の内と外で向かい合って、ガラスに絵をえがくワークショップの提案をしました。

この提案をする前に、ガラスに描けることの利点は、ガラスは向こうが見えるので、向こうからもだれかが向かい合って描くことで、お互いに他者性を感じ、コミュニケーションを育むアート活動が、最も特徴を生かせるのではないかと、考え浮かんでいたのです。

その思いと、この場所のロケーションと、気軽に提案できる信頼関係ができたことによって、実現しました。

あらゆる活動は、

道具技術+それを生かす活動イメージ(概念)+場所+人などの基本要素の無限の関係性と組み合わせによって、自在に生み出されます(『関係性はもう一つの世界をつくり出す―人間活動論ノート』新評論)。それらの要素が、何が最初になるかは、それぞれですが、今回は、キットパスと元木公民館工作室が、組み合わされて、活動が実現しました。

あとで、子どもたちの感想で、「日ごろはだめって怒られることができて、楽しかった」と言う子がいましたが、窓ガラスに思いきり自由自在にらくがき(楽描き)できる場は、この時ならではの非日常体験だったのでしょう。

この場には、3つの小学校からの異年齢の子ども、お母さん・お父さん・美大生という、一時のコミュニティができて、お父さん・お母さんも協力してくださり、工作台を動かして、「2階建て」の描く空間もできました。

人間の活動は、「生き物」です。一つの活動にみながどっと集中して行なうことが持続できる時間も限られています。だいたい、窓ガラス空間がみなうまるくらいらくがきがされると、場の空気が、ふっと、活動がもうあきてきたな、という感じがおきます。人間の集団活動を統括する人の力量と条件は、その空気を読むことができるか、です。

午後1時45分から描きはじめて、45分経過して、2時30分に、全員集合して、それぞれ記念写真をとり、ここが、山の頂上で、それから下山です。登山と下山を合わせて、1回の活動です。下山は、みなキットパスの代わりに、ふきんを手にもって、きれいに消し方作業をしました。

のちに、職員の方が語りましたが、この消し方作業で、ガラスを向かい合って、笑いながら仲良く消し合っていたのが、印象的だったとのことです。前半の、キットパスで、コミュニケーションを育む活動の成果が、後半の消し方活動に、さっそくあらわれたとも言えます。

今回は、

? 芸術は、ちょっとした非日常的な場面で、人間社会の日常生活で制約されている中で隠れてしまっている、生命性の発露の活動でもある。

? 日頃、掃除などは、消極的な行為として認知されているが、ピカピカに透明性・新たな秩序づくりを高める(作品?づくり)活動として組み合わせてとらえることもできる。

などを、わかりやすく、保護者の方にお伝えして、3時30分に終わりました。

みなさんのところでも、気軽に、いろんな創造的な人間活動をつくり出してみてください。それが、生きる楽しさにつながっていくと思います。

こんな場に参加いかがですか?

そういえば、明日が締め切りの急な案内ですが。

大学の生涯学習講座でも、創造的な活動をだれでも参加で生み出すことができる場づくりを試みてみました。

飲み屋で時間とお金を使うのと比べれば、こちらの場は、はるかに創造的! となるような場にすることが目標です。

平成23年度後期 東北芸術工科大学生涯学習プログラム

地域づくりアート塾 037 コミュニケーション編! に集いませんか!

地域で独自の創造的な活動をなされていらっしゃるみなさん

自分の趣味や関心ある活動を探求なされていらっしゃるみなさん

自分の作品づくりに没頭なされているみなさん

自分は今、何もしていないんだけれども、いろいろなことに取り組んでいる人から刺激を受けて、自分の関心ごとを見つけたいと思っているみなさん

人づきあいが苦手で、人間関係が狭いので、新たな人の出会いによって自分の活動や世界を広げたいと思っているみなさん

いろいろな地域から、いろいろな持ち味を持っている人が集まり、楽しく愉快なコミュニケーションの魔法によって、みなさんの活動や考え方や世界に、まだ見知らぬ思わぬ創造的なことを生み出していきませんか?

受講のみなさん方の出会いから、新たな活動をつくり出していく場にしていきます。

この講座から、あなたの人生は、さらに豊かに広がっていくことでしょう。

問合せは、http://www.tuad.ac.jp/plusart/program/artcommu/index.html から、どうぞ。

種っこ便、1号出発

この4月、ゼロから活動を始めて、前期が終わりました。前期の個々の活動成果を通して、改めて、私が、これからの社会づくりと、若者に提案する生き方としてたどりついたのは、「愉快で、共に楽しく、どこからでも創造する」ということに集約されます。

これは、駄菓子屋研究を通してこれからの文明・社会・生き方を論じ提起した拙著『駄菓子屋楽校』に通じます。そのための未来社会をつくる人間の根源的な活動の原理は、人間活動論として、学際的研究を試みていくことを提案しています。

アーツ・アンド・コミュニティは、イギリスの産業革命期のウイリアムモリスのアーツ・アンド・クラフツという生活芸術運動に習った、コミュニティをつくる媒介としての芸術活動、コミュニティを豊かにする芸術という願いで、ブログ名とチュートリアル名をつくって前期始めました。その思いと方法論は、まったく駄菓子屋楽校と合致します。

いよいよ、大きな世界観に統一して、活動をさらに展開していきたいと思います。

そういうことで、ブログ表紙も、衣替えです。

さて、新たなダガシヤ・ボランチャー的活動の試みを紹介します。みなさんも、以下の呼びかけに参加したいという方は、どうぞ。

さっそく、1号を、長野県上田市の方に送ります。

種っこ便って? 夢の種まき楽校

種っことは、種の分けっこを、略したことばです。

種は、最も小さな成長の原型です。種は、成長すること、育てること、次世代のたくさんの実りを生み出すこと、地球・生命・子育て・教育・経済・科学・人生など、人間活動の象徴でもあります。

分けっこは、分け合うことです。お互いに自分が持っているもの(モノ・技術・労力・お金・気持ちなど)を他者に分け合うことは、人間が社会集団として生きていく際の最も重要な行ないです。

種っこ便は、種の分け合いを通して、実際に各地に豊かな大地の花や実りを生み出しながら、それを介して、たくさんの人との豊かなつながりをつむいでいくことを夢見て、お互いに郵送し合います。そして、日常の気軽なつながりをつくるために、文字や画像による情報などのやりとりはメールで行います。

インターネット時代は、電波で流せる情報は何でもどこからでもだれとでもやりとりできます。でも、電波で物体を送ることはできません。そこで、情報のメールと物体の送付を組み合わせて、人のつながりづくりが実質的な生活・地域の豊かさづくりにもなるようにしていこうという願いも込めています。

どんな種を送ればいいでしょうか? 例えば、

? 自分の地域の特徴的な野菜や草花や果実の種

? 自分が育てた野菜や草花の種

? 自分が食べておいしかった野菜や果物の種

? 何かちょっとしたウンチク語ることがある種

…

お互いに、いろんな視点で身の回りの種を探してみましょう。

種っこ便でつきあう方々と日ごろメールで交流する中で、思わぬ考えや活動など、いろいろな夢の種も育っていくかもしれませんね。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論