形而上と形而下、思考と表現、頭と手

総合美術コースの1・2年合同展に展示されている課題制作の課題は、一風変わった課題です。

空をつかむような、禅問答のような課題です。頭の中での形而上で格闘したことを、具体的なモノと技術で何か形あるものに表現していきます。

頭で考え悩み、手で形づくることに苦闘してみることに関心ある人は、どうぞ、のぞいてみてください。みなさんなら、どんなことを考え、どんなふうなものを形づくるでしょうか?

年齢不問、人間の創造性学習として、大いに有効ではないかと思いますよ。

協力するヒト・コラボレーション

年末に人類進化のテレビ番組がありました。

人類の進化の第一歩は、アフリカ大陸で、森から草原に出たことだと言われています。それによって生まれたヒトらしさの第一は、弱いヒトが猛獣から身を守って生き延びるために、「助け合う」こととその心だそうです。

森に生きる生き物は、基本的に助け合う必要はないそうな。

それから、アフリカ大陸を出て「グレートジャーニー」の旅に出たヒトは、現在のヨーロッパに行き、そこで、壁画や装飾品など高度な芸術活動が生まれます。その原因は、人口密集によって相手に表現したい気持ちがおこったことによるそうです。

助け合いと芸術。この最も人間らしい行いを、今日、総合美術コースの1・2年生の合同展(悠創館)の展示準備の光景で見かけました。

自分の作品でない仲間の作品を2人で協力して展示していました。

当たり前かもしれない、何気ない瞬間でしたが、私にとっては、今日一日、人間らしい世界の中にいる幸せをふと感じました。

公評会、お疲れ様でした。

その後、夜遅くまでのウインドウディスプレイ制作のみなさん、明日、仙台駅前エスパルでの折鶴ワークショップのみなさん、人間らしさを存分にまきちらしてください。

釣り針を深く深く

オーストラリアの教育方法論で、プルーフ(釣り針)ということばで表現していた論があります。

今日の1年生の「山形の風景」の講評会で、このことばが浮かびました。それぞれ分担して、月ごとの山形の風景を、何かの切り口やテーマで表現した作品です。しかし、県外から来ている学生の人とっては、今は12月ですが、他の月のことがらは、想像力を駆使して表現しなければなりません。

内なる発想力と創造性を発揮するにも、その手がかりが貧困では、何とも創造的な表現にはなりません。

触るとジュクジュクしながら、まだ木についている柿の実を手にとりながら、その実が小さく硬い青い実の時を想像するような、

ネットには決して出ていない郷土史の本をじっくり読んで、過去の暮らしぶりなどを想像するように、

近くの店でおばあちゃんの話に、あいづちうちながら耳を傾けて、その話を頭の中で思い描くように、

伝統工芸品を手にして、その素材で自分もつくってみながら、工芸職人の思いにはせるような、

そのような、自分なりに、自然科学・社会科学を総合しながら、自分なりの方法で、自分が創造していくための材料となる想像性の手がかりを得ること、それを、釣り針を深くたらす、と連想したのでした。

さて、どんな作品に高まることでしょうか?

2月の十字屋での原画展、そして、4月からの、ある広報誌表紙が楽しみです。

ちなみに、アヤカさん、カツアキ君は、その後、研究棟で2年生と板に塗装する作業をしていました。1月のウインドウ・ディスプレイの作業だそうです。こちらは、どんなディスプレイになるのでしょうか?

おまけということではありませんが、準備室で、「メーテルだ!」と副手の齋藤君。「メーテル?どこかで聞いたなあ。だれだっけ?」と、最近特に物忘れが多くなった私が尋ねると、教えてくれました。「そうそう、そうだっけ。」

ところで、このメーテルは、だれ?かな

モノ語る授業

秋田県の角館高校に出前授業に行ってきました。朝、武家屋敷の通り沿いで、中学生がスケッチをしていました。ポストカードのようなものに描いていたので、絵はがきをつくっていたのでしょうか?

桜の時期には、やはり、さぞかしの名所になるのでしょう。上を見上げると、ギンナンの実・黄色い葉・青い空・雲の川。

ところで、肝心の授業は?

教室の真ん中に、机を固めて島をつくり、そこに、公用車に積んできた、スイカ箱2つ分の中味を、どやどやと出して、それらのモノを語りながら、話をつなげていきました。

つまるところは、この世は、すべて人とモノとの無限の関係性の組み合わせでできており、自分もそれらをつくり出すことによって、人生の豊かさ、楽しさ、ともに生きること、生きている社会をよくしていくことなどをめざして、だれもが行なっていくことができることを、高校生に授業してきました。それが、私が今、総合美術コースで行なっていることです。

さて、高校生諸君の反応はいかようだったでしょうか?

子どもから高齢者まで、あらゆる世代の人と授業をすることも、私の仕事の領域です。

黒板のキャンヴァス、夕空のキャンヴァス

今日も、ばたばたと一日が終わりました。

岡田先生、花澤先生、齋藤君、本日もお疲れ様でした。

穂積さんとのすももしょうゆの契約相談、県担当者の方との来年度のアート事業のアイデア会議、のり蔵さんとのスイカスイーツの契約、あたふたと昼食、そして、授業。

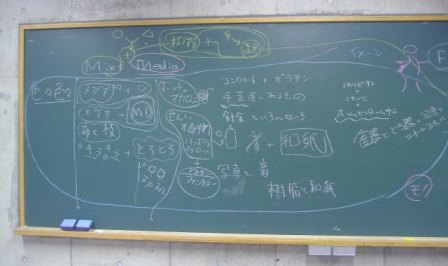

2年生のフィールドワークの授業は、現在の課題MIXT MEDIAとFIELDWORK の関係の全体を、みなで黒板を使って確認して、そこに浮かび上がる、モノをどこから集めるかと、モノをどのように変容させていくかの技術の現場をどれくらい豊かに体験するかに気づいてもらいました。

来週は、ミクストメディアの携帯版として、追加課題にした、新年のストラップづくりの試作検討会と、フィールドワークの視点をまちあるきマップづくりで説明していきます。

夕方、1年生は課題「風を見る」の講評会をしていました。色のグラデーションのろうそくとエレキの音による表現の現場の空もまた、キャンヴァスになっていました。

久々に、夕焼けの空の下にいた、と、身体がふわっとなって、一日の疲れがいやされた感覚になりました。

総合美術コースも、HPに社会プロジェクトの成果が掲載されていくようになり、コースブログも学生レポーターが日々、取材報告する体制ができました。

http://www.tuad.ac.jp/adm/generalart/

プロジェクトのほうは、それぞれのプロジェクトごとに、すべて学生が指揮監督統括するディレクター制を明らかにするようになり、2月の十字屋展は、2年のフジモトくん、マユさんが、初売り携帯ストラップは、3年のマミさんが、と、次々にアート・ディレクターが出てきました。

これからの若いみなさんの活動が、ますます楽しみです。

明日は、携帯ストラップの第3の素材、革を、マミさん・マリさんと革製造工場にもらいにいって製造現場も学んできます。

ようやく形づくられてきたゾ

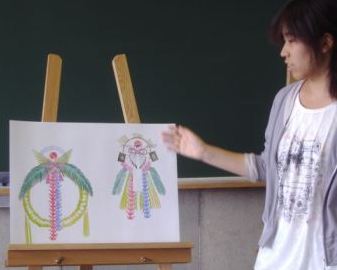

これまでのしめ飾りとは異なる、祈りの形。商品開発のプロトモデルの骨格(基本土台)が、何度目かのやりとりで、ようやく形づくられてきました。

これまでのしめ飾りとは、まったく異なる骨格です。それに、いろいろな飾りをつけてみて…。

独創的な商品が生まれました。

8月24日の午後の授業で、猪俣さんが再び飾りつけした完成見本を持参してもらい、最終検討をします。その修正を受けて、8月末、スーパーのバイヤーに商品持参して採用の検討をしてもらいます。学生はその場に居合わせて、社会でのコミュニケーションと交渉も学びます。

最も難しい造形の課題も、着実に進んでいます。

課題1 私のするコトづくり

今日から、3年生のゼミは、前期最後の8月いっぱい、3週間、第2ラウンドになりました。

マツゼミは、今回、「私のするコトづくり」という課題を出しました。これを、8月25日に、各人プレゼンをします。その表現形式は自由です。このプレゼンはその後、9月の夏休み中に、実際に、するコトを実践していき、その経過も含めて、後期はじめに、公に学内外に公開できるようにしたいと思います。

8月中は、今週、来週と、途中経過を報告してもらいます。

するコトとは、簡単なようで、最もむずかしいことかもしれません。「私は何をするのか?何をすればいいのか?」

するコトとは、したいコト+しなければならないコト+してもいいコト+することができるコト の4面の合計によってできます。頭の中で、この四角形を描いてみましょう。

(『関係性はもう一つの世界をつくり出す』185頁)

みなさん、必死に、自分のするコトを見つけて、それをみなにそれぞれの表現で示してください。

するコトを見つけるには?

まちを歩いて、本を読んで、テレビから、ネットで調べて、実際に訪ねて、人に会って、自分で創作して、… いろいろな方法を組み合わせて試行錯誤してください。

無限にするコトはありますが、例えば、このようなことです。

今日、たまたま通りかかった道ぞいの喫茶店の壁ぎわに、樹木を刈り込んだ動物が見えました。

草木を刈り込んで形をつくるのをヨーロッパでは、トピアリーと言います。グリーン・園芸が好き。彫刻や立体造形が向いている。という人なら、普通の彫刻ではライバルは多いので、樹木の彫刻という、するコトを考えてみます。

そして、何か、樹木を買って、自分で自由に緑の散髪をして、それを写真にとり記録していきます。同時に、本でも、トピアリーの文化を調べ、樹木のことも調べ、自分の見本となる作品をつくります。

それを、持参または、メールで提案交渉して、実際に、どこかの店、園芸店、病院、施設、観光地、動物園などで、トピアリーの仕事を受注します。その地方での実績を通して、来年度以降、例えば、東京の大企業ビルなどにトピアリーの仕事を売り込む。また、同時に、個人の庭の樹木をだれもが刈り込めるような、トピアリー教室を開く。といったことをイメージすることができます。

活動創出の第一は、実際に行いたい活動を、どれくらい明瞭に頭の中で、イメージ化できるかによります。

この場合には、トピアリスト といった独自の仕事像もつくって名刺などに書くこともできるでしょう。

私のするコトづくり、最もやりがいのある表現テーマじゃありませんか?

十人十色のするコト展、楽しみにしています。

普通名詞を生み出せるか

総合美術コースの3年生の社会プロジェクトでは、昨日は、日本製乳株式会社の「おしどりミルクケーキ」のパッケージデザイン、中山町商工会のスモモしょうゆのラベルデザインの検討会議と、社会連携事業が続きました。

今日は、猪俣商事さんが、日曜日までに学生各人がメールで猪俣さんに送った図案を、職人さんに試作してもらったものを持参していただき、実物をみながらの検討会が行なわれました。

その様子を参観したのは、「祈りの造形」の課題に取り組んでいる総合美術コース1年生です。

しめ飾りの斬新なデザイン。という依頼で学生は取り組んできましたが、まだ猪俣さんは不満足です。「何だこれは!?」と消費者が驚く形が欲しいという猪俣さん。これに対して、学生は「これまでの常識をすてて、まったく独創的なものを考えよ」という岡田先生の指導のもとで、何度も練り直していますが、まだ、独創は生まれていません。

猪俣さん(企業・実社会人)とのやりとりから、浮かんできたのは、今回の独創的な商品がスーパーに並べば、消費者は、これまでのしめ飾りとは違うものとして認識し、価値を見い出し、しめ飾りを買う予算のお金で、こちらを買うのだろう、ということです。

その際には、買う人(一般市民)は、このモノを、しめ飾りという普通名詞とは異なるものとしてとらえるので、この新たなモノに、新たな名づけをすることで、しめ飾りから脱却した独創的なものが生まれるのではないか、と考えつきました。

つまり、しめ飾りということばしか存在しなければ、これまでのしめ飾りの形から脱却できないので、新たな名づけも同時に行なって、その新たなモノの形をつくるということになります。

さてはて、新たな普通名詞を生み出すことはできるのでしょうか? その評価は何十年後になります。

まずは、来週のこの時間、再度、同じサイクルで各人がさらに改良したデザインの検討会が行なわれます。

新たな普通名詞の新たな形づくり。どんな名前のどんな形が生み出されるのでしょうか?

人間活動の根源的な営みへの挑戦です。

普通の大学の授業で行なっています。

今年の年末の店先に、どんなものが並ばれるのか? 楽しみです。

これまでの創造的な課題に取り組んできた学生諸君には、実社会を舞台にした必死の知恵しぼりを期待します。

大人の授業は

大人の授業は、子どもの授業と同じでしょうか? 違うでしょうか?

その比較は、教育論で考えるとして、大人のみなさんも学ぶ場があれば、何かかにか、いろいろと学びがいがあってくださればうれしく思います。

東高円寺の杉並区社会教育センターで行なわれている「すぎなみ大人塾」では、大きな球がつくられていました。これは、授業(講座時間)外の課外自主活動で、受講のみなさんが制作しているものです。8月上旬の阿佐ヶ谷七夕祭りに参加するハリボテを制作しています。さて、どのようなものができるのでしょうか? とても楽しみです。

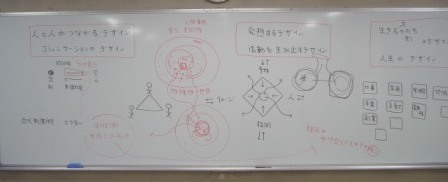

「だがしや楽校的社会の作り方」と題した奇妙な年間講座は、前半、アートとショップの2つのまとまり(モジュール)に分かれて、同じ部屋で活動が行なわれています。この時間、私が黒板にかいたのは、このような内容です。現在の活動の意義と今後の展望を図化提案しました。

午後は、三軒茶屋の太子堂区民センターにて、世田谷区の講座「人間とデザイン」です。

前回、ハンズインカフェ形式で、各人、みなさんが関心あるものを持ち寄って披露しましたが、それがさらに発展されました。この作品は、前回私が持参したカーペットの糸を用いて、さっそく、小学生とかんたんコースターづくりのワークショップをなされてきたという作品群です。

ハーブもたくさんの素材と用途による「香りのミニミュージアム」のような展示と披露もしてくださりました。

前回、糸まきされたものをバッグにアレンジしたものを披露してくださったり、…今回も、豊かな自分みせの交流時間を楽しみました。カーペットの糸まき、次回、どんな姿形にしてくださるのでしょう。

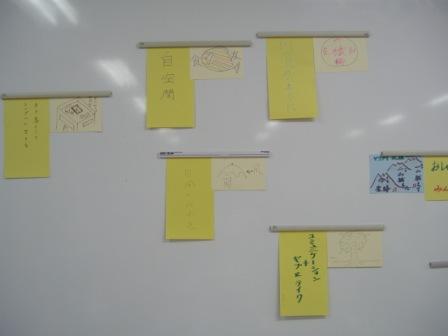

前回と今回、私が行なったのは、コミュニケーション(人のつながり)・発想と活動創出・生きる形(人生)の3つのデザインについてのワークショップです。

最後の3つ目の「生き形づくり」は、短い時間で、みなさん、短冊状の人生訓とともに、それぞれ見事に個性的なデザインで表現してくださりました。しかも、発表も、ぴったり終了時間の午後4時30分に合わせていただきました。パチチパチパチ。

「人生、どのように生きるか?」「どのような形で幸せや生きる充実感を得ようとするか?」これは、人間だれもが思う最大の主題でしょう。

これを、部屋のインテリアにもなるようなオブジェの形にして、自由に組み合わせて、自分の「生きる形」を毎日暮らす居間に置く「ライフデザイングッズ」を企業と開発途中にしているものを、次回、持参したいと思います。世田谷区のみなさんや関心ある大人の授業のみなさんと共同開発してみませんか?

今日のここでの授業の黒板は、こんな感じでした。近々、杉並区のみなさんと、世田谷区のみなさんで、合同授業もいかがでしょうか? 同じ関心のあるみなさんがたくさんいらっしゃるようです。

大人の授業のおもしろさは、講座が開設されている地域を結び合わせることで、地域の相互活性もはかられてくるのではないかと思いますが。まだまだ、することはたくさんあります。

9月12日は、活動を教室の外に広げる視点と、世田谷区の関心マップづくりをしていきたいと思います。

楽しい夏をお過ごしください。

メールで、常時、アイデア応援団します。

松田道雄: dagashiyamatsuda@gmail.com

祈りの造形

昨日は、スイカの箱のプレゼン。

今日は? しめ飾りの途中経過のプレゼンでした。

発表は、4人。

でも、

まだ、まだ、これまでのしめ飾りのイメージにとらわれているようです。

猪俣商事さんの要望は、まったく大胆でこれまでの常識をくつがえすような斬新なしめ飾りの形。

まずは、アイデアを絞りに絞って、ラフの造形案を描いたものを、猪俣さんに日曜日までに各人がメール送信し、その中から、猪俣さんが気に入ったものを、ラフ試作をつくってきてもらい、来週の水曜日に、ラフな造形をみながら、さらにアイデアを深めていきます。

コンピュータで図案をつくればいい平面体と異なり、できあがるのは物体なので、平面から立体の物にしてみることで、立体感覚をつかむことができます。

しかも、それには、自分でもなわをなうことができる技を身につけることも必要でしょう。

わらを基本の土台にしながら、祈りの造形を考えること。なかなか、至難の業のようです。

どんな斬新な造形案がでてくるのか?

発想と創造力の授業です。

みなさんなら、どんな形のしめ飾りを考えますか?

プレゼン後も、くらいつくように猪俣さんに尋ねる姿は、「社会造形家」になっていく一歩のように見えました。

来週の造形プレゼンが楽しみです。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論