この地球上のどこかで

この地球上のどこかで、いよいよ、本業の活動が始まりました。私の役割は、大学の中での授業を、教員・学生・内容、まるごと社会に出て、どこかで行ない、それを通して、教室の中では体験(学ぶこと)できない、社会性、応答性、共同性などをも、現場での活動を学ぶことをめざしています。

そして、その先には、学生にとっては、人生、社会人として、自分のアーツ(技芸・創造性)を仕事としても生かしていくことと、社会にとっては、創造的な新たな社会づくりの一助になることが、あります。

場所は、尾花沢市の銀山温泉へ行く1本道になるところ。

真夏の日差しの中、7人のガールズ(総合美術コース3年生、ボーイが1人でした)とアーティストの教員2人が、日が暮れるまで、ペイント作業を始めました。

下地と上部の赤塗りと調色をしてくれた、おしどりペンキ屋の西塚さんとのコラボレーション。

作業は、大学で下準備してきた切り絵を貼って、線描きから。

スイカのまわりに、たくさんの子どもたちと虫が躍動しながら戯れる構図。背後には、東北6県の地図も隠されていくようです。

各自、水分と休息ととりながらの作業は続きます。

スイカの中は、冷房の効いた休息の場所とともに、この図案をつくった各人のプレゼンの展示空間に。つまり、内部も、プロセス美術館。とともに、次なる展開の縁結びの場。スイカの枝葉が四方八方に広がるように、ここからの創造活動もまた、社会に四方八方に広げます。

「スイカの花って、どうだっけ」と筆を持っているコース長が言えば、依頼主ののり蔵さんは、ひとっ走りスイカ畑から花を探してきて。実物の観察もしながら描き続けて。

夕日の中で。色がついてくると、全体図が少しずつ想像されていきます。

銀山温泉に宿泊して、夜は、今回の尾花沢プロジェクトの面々の方々とのご対面と今後の計画の相談もしつつ、翌日の今日は雨。続きのペイントはできずに、大学に向かうことに。クルマには、スイカの箱と、わらとしめざがりをつけて、これから、スイカドーム・スイカパッケージ・しめ飾りの三位一体プロジェクトに広がっていきます。

大学に戻って、午後の授業では、1週間後の6月30日(木)に、総合美術コース1年生全員もバスで行き、総がかりで仕上げるために、3年生が1年生への報告と説明会も始めに行ないました。

6月30日、雨が降らなければ、この場所は、地球に生きる我々一員のごく一部の人たちですが、ともに集う祝祭の空間に変貌することでしょう。

わざわざでも、この場の一員に参加してみる価値はありますよ。

先客万来です。

dagashiyamatsuda@gmail.com(松田道雄:花粉媒介者)

自然が先生

昼、ちょっとだけ日向ぼっこを芝生の上でしたら、芝生に、不思議な形の小さな葉のようなものが落ちていました。

その形状を見て、すぐ連想したのは、研究室の机の上に置いていた、プラスチックの止め具です。もともと、この小さなプチ止め具が気になっていて、だれが、どんな発想から考案して、どこの会社でつくっているのか、調べようと思っていたところでした。もっと、発展応用のアイデアを考えようと思っています。

さて、この葉?はどこから落ちてきたのだろうと、上を見上げると…。

それは、例のこの1本の木です。

植物、動物、昆虫など、自然から学ぶことは、工学などの高度な研究でも行なわれています。一方で、自然体験学習の必要なども説かれていますが、その際の、「自然は大切」「自然からはいろんなことを学ぶ」ということも、あいまいでオブラートに包まれています。

市民レベルで、個々に具体的に、「自然が先生に」なって、何かを生み出すことも、まだまだ可能性の余地は膨大にあることでしょう。

社会の主役は人間だけではない

「賢治の駄菓子屋」に、朝、はじめて鍬を持って行った時、キジがケンケンと鳴きながらいました。

もともとここに住んでいるのは、おれだというのを見せるためか、新たな新参者の顔を見に来てくれたのか。

この写真のどこにキジがいるか、探してみてください。

昨日、大学のキャンパス内で、じっと止まっているチョウを見つけました。カメラを近づけても動きません。

何やら、荘子の胡蝶の夢のような感覚にかられてきます。

昼に「賢治の駄菓子屋」に行くと、つがいのチョウが戯れていました。

地球ということばを使うと、地球上の生命は多様で、人間だけが主役ではないと言われます。

ところが、社会ということばにすると、それは、もともと人間の社会という土俵を前提にしているので、あくまで主役は人間になり、人間に都合のいいように解釈して実際に社会をつくり変えていきます。

同じ大地や環境も、地球という土俵で語る場合(理科系など)と、社会という土俵で語る場合(人文系など)がありますが、結局、人間中心の社会ということばの土俵にいる時間が、私たちは圧倒的に長いし、その土俵の時間に大地を改変してしまうので、人間以外の生き物は、どんどん追いやられてしまっています。

さて、どうしたらいいのでしょう?

1本の木

その土地に生きるということの現われとして、大地に根を張って毎日、毎年、生き続けている木を、自分の心に投影するということがあるように思います。

この3月まで2年間、毎日、上野公園を通ってJR上野駅から通勤していた時には、公園にある1本の木を通りがかりに見て写真をとっていました。イチョウの木でした。ある時から、その木の背後に、ニョキニョキと竹の子のように伸びてきたのが、ツカイツリーです。ちなみに、今、上野公園は大改修中でしたが、どんな風になったのでしょうか?

4月1日に、この大学に来て、目がとまったのは、この木です。4年前、2年間、こども芸術大学の研究センターに勤務していた時は、この木を下から見上げて写真をとっていました。

4月中は、まだ学生もいなく、泰然と立っている木は、鳥の巣にもなっていました。緑の葉が一気に現われたのは、連休後です。授業が始まり、天気のいい昼休みには、この木の下で弁当開きや昼寝や読書をしている学生がいます。

私も、さっき、この木の下で、デザインの学生と話してきました。

この木の写真をとっていたら、声をかけてください。

みなさんには、「私の1本の木」はありますか? お互いに1年間、とり続けた「私の1本の木」写真展 なども、いつの日か、開いてみたいものだと思います。

(映画『風とともに去りぬ』にも、スカーレットが大地に生きる決意をした時に、1本の木が映し出されました。)

天気のいい日は、この木の下で、チュートリアルや社会活動のランチ会議をしていくことにしますよ。

三角の向こう

芸術とデザインを学ぶこの大学は、中味と環境の一体化もはかる心配りも感じられます。

空間のデザインそのものを体感できる場の一つに、授業が終わって本館の建物を正面玄関から出る時があります。

水を張った上の橋を歩いていく正面には、山形盆地の西山の稜線に夕日が沈む風景が浮かびます。

まるで水面を歩いていくかのように橋を歩いていくと、その先に、水面の三角が山形市内の空中に浮かんでくるように現れます。

天気と時間によって、その水面は夕日に照らされ、正面の山の向こうの空の夕日との二重唱で迎え包んでくれます。

その背面には、垂直の三角の大学本館があることは、そこを出て頭も体も疲れた身体には意識されません。無意識の中で、三角の学び舎が投影され、明日の朝、再び、この橋を向こうから歩いてきて三角の本館の中に入って、芸術とデザインを学ぶことを祈るかのように、三角は空中に水平に浮かび上がります。

そして、その三角は、山形の象徴であり、実際に、大学本館の裏手の三角山と、盆地の正面の西に見える三角山を結ぶようにして、この三角の学び舎は位置していることがわかります。

明日は、この西の山丘陵に見える三角山、富神山のふもとからの商品づくりに関わる求人募集をお話します。

みなさんは、どんな空間環境体験がありますか?

なんか創造するテーマパークのような

4月にこの大学に来てキャンパスをめぐってみると、なんとも不思議なものに出会ったりします。まるで、村の大きな鍛冶屋さんのような金属加工をするアトリエのゴミ置き場で、馬?ロバ?犬?が顔を出していました。

隣は、木の彫刻のアトリエのようです。一般の大学にはありえないものがそこいらで見られます。まるで、歩きまわると、一般人から見ると、テーマパークのツアーのような感じもしますが、テーマパークとの決定的な違いは、そこが、つくられて管理された楽しみを提供するのではなく、まさに、創造することを学ぶ過程の現場であるということです。

まだ、大学は始まっていない時だったので、その痕跡だけから感じたことですが、芸術を制作する者でない立場の人間(私のような)にとっても、創造の現場を体感することは、大いに創造性をかきたてられます。

かつて、町中を歩いていても、豆腐屋や畳屋など、生産する後ろ姿を見ることができた時は、どこか間接的な影響はあったのではないかと思います。

スティーブ・ジョブズ少年が、放課後に近所のラジオ工場が遊び場だったことが、アップル社の創造性の源流の一つにもなっていることは、伝記からも読みとれます。

でも、ここは下町の町工場とは違って、里山の工房という雰囲気です。木彫刻棟の向かいは、竹林が広がっています。七賢人が歓談していそうなところです。

その土手には、土筆(つくし)が出ていました。

大地の筆と、カンヴァスに向かう筆。自然と芸術が渾然と共生しているような、生まれ出ずる・生み出すテーマパーク型キャンパスです。

図と地

連休は、いかがお過ごしでしたか?

大学正面に広がる芝生の空間の左右に、大きな山桜が静かに満開咲いていました。きっと、人ごみの東京なら花見の名所の木の一つになるだろうと思いますが、ここではだれもめでていません。

私たち主体の存在は、環境に左右され、環境との相互作用にとって主体は輪郭を持つということは、芸術、デザインのみならず、生物学、哲学、社会学、教育学、まちづくりなどいろいろな分野で論じられています。

東京では立ち止まって多くの人が見るであろうものを、山形ではだれも気にとめないのは、人口密度が少なく広すぎる、ゆえに、クルマで通り過ぎてしまう(ゆえに、まちづくりは歩いて買ってもらうしかけの場所は不可欠)ということなのでしょう。

山形のもう一つの花見は、さくらんぼの花です。でも、これも、歩いて立ち止まらないと、さくらんんぼの花を見ることはできません。

東京の上野桜木での花でなつかしく思うのは、香りの花見です。冷たい北風から春を真っ先に感じるのは、沈丁花のぶーんと甘い香り。 夏前の梅雨時期は、あじさいとともに、くちなしの濃厚な甘い香り。冬前に、きんもくせいのさわやかな甘い香り。

これらは、残念ながら、歩かない山形では感じられない花見です。

これから、山形にも、どこかで、歩いて五感で楽しむ空間づくりをも試みていきます。

でも、一方で、東京では味わえない、大空間の中での静かな山桜の花見を味わってみたい方は、来年の連休に、ここ東北芸術工科大学にどうぞ。

松田道雄 着想家

メール : dagashiyamatsuda@gmail.com

ブログ : アーツ・アンド・コミュニティ: http://gs.tuad.ac.jp/matsuda/ (研究室の実践日記)

: 夢の種まき楽校: http://yumenotane.exblog.jp/ (重ね塗り着想日記)

カラスのクルミ割り

大学の前の道路の真ん中で、カラスが何か加えていました。

しばらく見ていると、何と、通るクルマにクルミを割らせて、中味を食べていました。

なんとまあ、ぼくより頭がいいなあ、と感心しました。

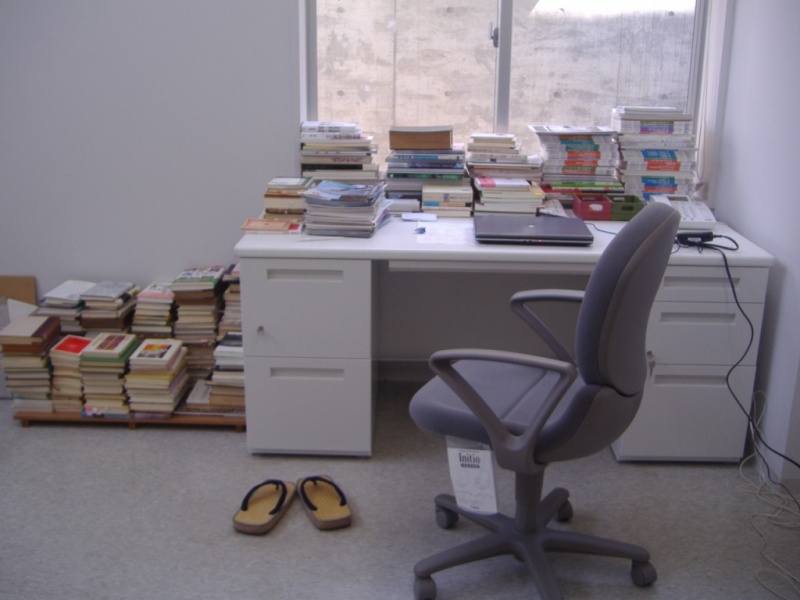

4月5日、大学の研究室に入って2日目。まず、机の周囲に本を石垣のように積み上げました。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論