駄菓子屋的芸術論

私が駄菓子屋を研究したことから、現代社会やまちづくり、新たな活動や若者の教育などに発展応用できること(アイデアのヒント、着想の種)は、たくさんあります。それらは初版『駄菓子屋楽校』に、てんこ盛りに入れ込みましたが、そもそも、教育者や研究者や商売人はいても、活動家という人はほとんどいないので、それらのアイデアは、まだ、眠っているものがたくさんあります。

この4月から、自分で書いたことは自分で実行していくことに心決めたので、着実に活動し始めています。

その中の新たな一つも、始めました。

種はすでにまいた活動で、芽が出てきた段階です。

それは、地域をフィールドワークしながら、現在のまち中から駄菓子屋的要素を見つけ出して、そこを何か生かすことができるかどうか、そこからなにか学ぶことができるかどうかを試みる活動です。

私が駄菓子屋に着目したのは、40歳前後ですので、今の20歳前後の大学生が、その意味性をすーっと感じることはなかなかできないでしょうが、小さな頃に食べた味が大人になってわかるように、今、体験しておくことで、のちにそれが何か影響されることがでてくるのではないかと思っています。

総合美術コース2年の、後期フィールドワークの授業の作品づくりの一つとして、地域を歩いて、自分なりの見方で見た世界を自分なりの表現で描くアートマップをつくります。そのフィールドワークを、9月の休み中にそれぞれ行なうように提示しました。

自分で自分の地域を歩いてもよし、他地域から来ている学生は、山形市内周辺なら私がおおまかに案内することにしました。

さっそく、先発3人組と出かけました。まずは、いつのまにか口コミで広がり、いつも昼前には売り切れるという、あんびんもちだけの小さな店です。翌日には硬くなるので、その日だけの賞味期限です。

店主のおばさんに尋ねると、もとは会計事務所に勤めていたけど、このような店をしたくてゼロから始めたそうです。もちのつくり方は、他のお菓子屋さんに教えてもらおうとしたけど、教えてもらえなかったので、自分で独学でつくり始めたとのこと。

おばあちゃんや大人にとっての駄菓子の役割。そして、個人経営で自力で営み、自分のできる範囲で行なうこと。それらからも、駄菓子屋マインドを見い出すことができます。

そして、人間と人間としてのつき合いによって、こちらの店にも、学生が何か、モノ(小作品・小商品)を置いてもらう相談もできまました。

店の看板もおばさんの手づくりだそうです。

次に、どら焼きで有名になった老舗のお菓子屋さん。それから、明治時代の県庁(文翔館)を自分たちで見てまわり、近くの「高校生の駄菓子屋」に集合しました。駄菓子屋的居場所は、年代によって変わります。

子どもにとっての駄菓子屋を、若者から大人までみんなが見る必要はありません。重要なのは、その視点で見直すと、それぞれ、自分たちにとっての駄菓子屋的場所は、どこなのだろうか、それらがなければ、それぞれに応じて、再生する試みをしてみよう、ということだと思います。

その点で、高校生にとっての駄菓子屋が、新たにここにできていました。

どんどん焼き。岩手出身のミホさんも、仙台出身のミチルさんも、アリサさんも、初めてとのことでした。

この店の駄菓子屋的特徴のさいたるところは、ポストイットに、自由に落書きをして、貼られているところです。これは、以前にもブログで紹介しました。

そこで、自分たちもかいていこう、と提案したら、何とまあ、表現をメインに学習している美大生は、たいした集中力で感心しました。

私が、今回の小さな旅で、最も感じたことは、この笑作品です。これは、まったくの大作や、正規の授業の作品ではなく、まさに、駄菓子屋的作品ですが、自分の技量で、わずかな手間で小さな安価でだれかをほっとさせたり和ませてくれる作品をつくって他者にその心を与えることができることこそ、普通の活動とともに、あったらいいなと私が思う駄菓子屋文化的活動です。

さっそく、このどんどん焼き屋さんで、この駄菓子屋的らくがきアート展を提案したところ、店主のおばさんも大賛成してくださいました。

後期、10月あたりに、軽くやってみますか。

最後に、もう一軒。おじいさんのせんべい屋さん。私もひさしぶりに訪ねました。手づくりでせんべいを焼いています。小麦粉と砂糖で焼く、九州から伝わったというせんべいです。大正時代からの二代目で、もし、このおじいさんがやめれば、この店もなくなってしまいます。スーパーやコンビニができる前、40年ほど前は、山形市内にも、かりんとう屋や、せんべい屋や、あめ屋など、八百屋や魚屋と同じように、たくさんの個人商店がありました。駄菓子屋もその中の一つです。

個人商店文化は、もうなくなっていくのでしょうか?

そして、みな、組織社会文化の中で、サラリーマンになるのでしょうか?

個人の創造性を表現しようとする芸術活動の基本は、組織文化以前の個人商店文化に共通の土台があるのではないかと思いますが、それも、個人商店的芸術ではなく、組織文化的芸術に、しらずしらず変容しているのかもしれません。

科学なども同じでしょう。

ここ、すみたやさんには、たくさんの焼き印があり、それを見せてもらいました。

そうそう。ここに、私があつらえた焼き印もありました。私が人生勉強の座右の銘にしていることば(半分造語)です。これをせんべいに焼いてもらって、私は、このせんべいを人生勉強の「教科書」に用いています。

みなさんのところでも、人生勉強の教室を開いた際には、私がうかがうときに持参するのは、この「食べ合う教科書」です。

駄菓子屋文化の未来社会と自分の人生への意味合い。

現代の女子大学生には、どこまで感じてもらったかわかりませんが、私が駄菓子屋文化体験で伝えたいことは、大きな組織社会が機能しなくなったり、自分が一時的に順応できなくなったときに、大きな組織社会にたよらずとも、個人対個人の創意工夫した思いやる関係性づくりの中で生きていくことができる「もう一つの生きる力」です。それは、現代社会では、非常用電源的な意味合いしかないようにも見えますが、じつは、こちらこそが、最も生きる根源的な力ではないかと、私は考えています。

足で生み出す

今日、お盆にどれくらいの賑わいで、どんな反応だったのか、尾花沢市のスイカドームに、フィールドワークに行きました。

途中、尾花沢市徳良湖を過ぎた道沿いで、おばあさんが2人、日陰で休憩していました。カゴメトマトの契約栽培のトマト畑で、何とも、絵になる風景なので、写真をとらせていただきました。残暑の中、2人のおばあちゃんの笑顔が何とも、日本の未来をほのぼのとさせてくれる感じがしました。

昼休みに、銀山温泉のにぎわい状況も視察に行きました。かつての鉱山坑道ものぞいてみると、前で見ていた家族の男の子が、「3D見ているみたい」と歓声あげました。何とも幻想的な視覚空間です。

肝心のスイカドームの反応は? 東京などからの銀山温泉帰りの家族連れなどが次々と立ち寄り、ドームの前にのり蔵さんが機転をきかせて置いたベンチに座って、記念写真をとっていく人がたくさんいました。こちらも、絵を描いた建物は、確かに「絵になった風景」になったので、写真をとる人が多いのでしょう。

あれあれ。ドアのガラス部分には、のり蔵さんのリクエストで、のり蔵さんが描かれました。この画材は、ガラスに描いて、さっと消すことができるキットパス(日本理化学工業株式会社)です。

なかなか上手ですねえ。この画材に関心持たれた子どもとお母さんもいたようです。のり蔵さんは、カールおじさんを超えるキャラクターになる資質充分です。

スイカのほうも、好調に売れていました。特に、結夏のダンボールによって、贈答用のスイカが増えたそうです。

帰りに、生産者の尾崎さんからスイカ畑で、米ぬかで微生物を育てたふっくりした土を、ちょっとだけいただきました。微生物によって豊かになる大地。最も気になることがらです。

今日のフィールドワークでも、直接対面で、過去の事業の評価を肌で聞き取り、同時に、未来の事業創出の話もいろいろしました。つまるところ、何かことを行なうこと(事業)の評価と創出は、日常的な出会いの中でなされます。

営業担当者が細かに顔を出しながら世間話の中でも、事業の展開をはかるのと同じようなことでしょうが、「足で活動を生み出す」ことこそ、フィールドワークの原点でしょう。

10年後、このスイカドームは、どのようになっているのか、楽しみです。

スモモとカーペット

昨日、炎天下の中、中山町のスモモを調査に行きました。中山町商工会がつくっているスモモしょうゆのラベルデザインの依頼を受けて、スモモを観察するフィールドワークです。探索者は、総合美術3年のハルミさんとアイさんです。

スモモを栽培している青木さんの話を聞きながら、わかったことは、スモモの立地は、一番山奥。人家の近くは、モモ、次に、サクランボ、次にブドウ、その奥がスモモ。標高が高く、傾斜によって水はけがいいほうがいいのだそうです。

どうりで、東北一の生産地と言われていても、どこにスモモがあるのかわかりませんでした。

水の神の石像をこえて、山に登ったところに、一面、スモモ畑が広がっていたのです。

連休前には、ここは一面、スモモの白い花畑になるとのことです。桃源郷(桃はスモモ)です。この先をさらにのぼっていくと、かつて、「おしん」の生家があり、その近くには、オナカマさんという、青森の恐山のイタコさんと同じような、霊を呼ぶ女性が住んでいて信仰されていたところがあります。その証は、中山町の民俗資料館に展示されています。

スモモは、モモと違って、実のつき方が、サクランボのように、軸があるのが特徴で、それゆえ、すぐ落ちてしまうのだそうです。これも木になっているところを見なければ、わかりませんでした。

ついでに、青木さんの畑の頂上まで行ってみると、眼下に山形盆地が広がりました。まるで天空の果樹園という感じです。太陽が近いのか、暑さも格別。

次に、穂積さんのカーペット工場も見学させてもらいました。もともと、今回の中山町のスモモしょうゆのデザインの話は、穂積さんにメールをして、穂積さんのカーペットづくりに何らか参画できないかというきっかけからの派生です。

スモモしょうゆについては、ラベルのデザインだけでなく、箱、デザインコンペ、容器、食べ方、など、いろいろ展開がさらに広がっていく感じです。

総合美術コースの活動領域と私が担当するプロジェクトは、現在の社会で分野に分けられている領域をすべて超えて、あらゆる方面に枝葉を広げて展開していくことが特徴です。

そういう意味で、穂積さんの会社のモノづくりも、先代社長の穂積さんのお父さんが、いろいろな分野とコラボレートして、いろいろなものを共同開発するのが好きだった、ただし、売るのは苦手だった、という会社の特徴は、大きな潜在的な可能性を持っているモノづくりの現場だと直観しました。

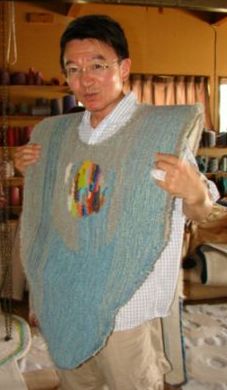

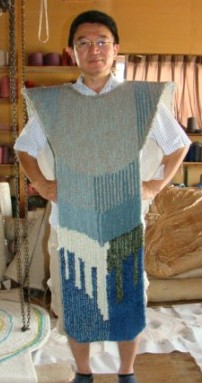

山辺町のニット工場と共同したバッグあったり、鮭川村のスリッパ工場と共同開発したスリッパあったり、じゅうたんの麻の原糸で編んだベストあったり、お母さんがじゅうたんの糸で手編みした服があったり、カーペットの時計があったり、何とも、カーペットの多面的展開の発想トレーニングができます。

工場は、山辺町のオリエンタルカーペットで学んで創業したおじいさんが、旧帝国陸軍の教育施設(神町にあった)をそのまま移築したものだそうで、3代目の穂積さんがこれからしていきたいことは、この工場の現場に消費者に来てもらって、カーペットづくりのワークショップ体験などもしてもらい、カーペットがどのような手間でできていくのかを知ってもらって買ってもらいたい、というのが願いなのだそうです。

地元の中学生が来て、自分たちでつくったというカーペットもありました。

かつて、学生時代、私は、未来学者アルビン・トフラーが『第三の波』の中に提示した、生産者と消費者が一体になるという姿の具現化を試みようとしました。それをインターデザインと名づけて、生産者と消費者を仲介する者(その時は私がそれになろうとしました)が、それを具体的に生み出していくという試みです。その襟ネームも作ってニット工場で仲介生産販売を試みたのでした。

この試みは、学校や企業などの現代社会のしくみができた近代社会のあり方を超える、次の時代の社会づくりを実践から大構想をつくっていきたいという私の大主題の一つの試みでしたが、それは今も延々と続いています。駄菓子屋研究とだがしや楽校などの試みも、その大主題の中の実験研究の一つです。残念ながら、だがしや楽校に関心や応答があっても、インターデザインは反応なかったりと、私がめざす、次世代の社会づくりという大主題全体に丸ごと関心と共感持ってくれて、共同活動するという人は、まだ現れていません。

製造現場に市民が入り込み、製品を共同開発したり、余剰物から新たなものづくりをおこしたり、工場の営業マンの役割もしたり、消費者にもなったり、という試み。この基本原理は、人間は、元来、生産者でもあり消費者でもあり、教育者でもあり、学習者でもある、という、そもそも人間はあらゆる多面性(多重知性、重層創造性)を持っているという考えです。近代から現代にかけての社会システムでは、人間の多重性を自由にさせていくとシステム化がめんどうになるので、できるだけ、人間を一義的な役割に限定させる方向に来ています。コンビニのアルバイトは、マニュアルにある労働のみ、といったように。

穂積繊維さんの工場は、現代の経済社会からすれば、雑だったり、駄なものが多く、また、完全に現代の流通経済の中にすべて組み込まれて、他者(市民・異者)が入り込む余地がなく、また、市民に見せないものではない、半端な感じがする生産現場ゆえに、市民が参加する可能性の余地があり、新たな共同実践が生まれる未来の芽があるところでもあります。何より、その可能性の有無は、当事者の人柄が一番です。

未来の社会を生きる若い人、何かしたいと思っている人、穂積さんの工場に行ってみて、何か自分もできる手がかりがあるかどうか探索してみたいという人は、案内します。それは、単なる工場の道案内ではなく、いっしょに、みなさんの立場に寄り添い、何かができるかを考え、実際に何かを生み出す、創造的な案内者(活動を仲介して生み出す花粉媒介者、ポリネーター)です。私は自身の活動を通して、新たな人材像も創出したいと思っています。新たな社会づくりは、当然のことながら、新たな人間の活動像、新たなさまざまな様式づくりや流通ネットワークなども生み出していくことでしょう。これまでの経済システムにおける単なる卸業や小売業やサービス業ともまったく異なる人間の活動像です。

しかも、それは、現在の社会に対峙して革命による変革をおこそうというものではなく、現在の社会と共生しつつ、新たなものを生み出していくということで、これまでの社会変革の方法論とも異なります。

私は、山形に現在住んでいて、大学もここにあるので、自分が住んでいる山形で、ものづくりなどの現在や人・モノを捜し、共同活動ができそうなところを見つけていきます。そして、山形インターデザイン・ツーリズムをオプションで常時、希望者がいれば案内したいと思います。

お気軽にメールください。

穂積さんがつくった、奇妙なカーペットの一点モノのポンチョ、なかなか着心地は、頭の創造性をふわっと高めてくれるような感じです。みなさんも、この工場に来られた方は、ぜひ、来て写真をとって帰りましょう。

残り糸ももらってきましたので、杉並、世田谷の講座に再度持参していきますよ。

ついでに、宿泊したい方は? 何ともユニークな古民家がありました。それは、総合美術の学生ブログにハルカさんアイさんが紹介してくれるかもしれません。今日は、コスプレ団体が泊まるのだということでした。

普通でない旅、出会い驚き考える旅、何かを生み出す旅

ボーン・ツーリズム

「やまがたインターデザイン・ツアー」ガイド:松田道雄

問い合わせ:dagashiyamatsuda@gmail.com

みなさんの地域のボーン・ツアーをポリネートする養成講座も行なえます。

駄菓子屋楽校

駄菓子屋楽校(だがしやがっこう)とは、かつての駄菓子屋とその周辺にあった、さまざまな滋養や価値を総称して名づけた造語です。

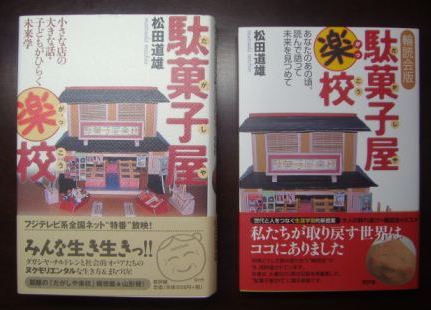

今から9年前、主に山形市内周辺の駄菓子屋をこつこつ探して訪ねて、聞き取りをしたことなどから、その様相を600頁(出版社に提出したのは、1000頁分)にまとめて世に出しました。

その後、それが完売になって、新たな版として、それをさらに350頁ほどに濃縮して出したのが、輪読会版というものです。

私の活動の基本土俵になっている一つは、ここです。ここから、私は、これからどんな社会がつくれたらいいか? といつも自問自答すると、

創造的で、楽しく、人間相互に生き生きする社会 というようなことです。もともと、これが先に頭にあり、その手がかりとして駄菓子屋という店を「発見」した、というほうがいいでしょう。

例えば、杉並区で行なっている、すぎなみ大人塾昼コースの「だがしや楽校的社会のつくり方」という成人講座では、駄菓子屋のおばあちゃんのように、自分の持ち味で手軽に店を開くことができるかという試みと、駄菓子屋のまわりでかつて群れ遊びしていた子どもたちのように、集団で創造活動を試みるコミュニティアートという二つのモジュール(まとまり)が重なり合うようにして活動することを行ないます。

これも、駄菓子屋の意味性を自分たちの都市生活の中で自分たちの状況に応じて変容させて生かすことができるだろうか、という実験です。

さて、今日も、ぶらりフィールドワークをしていたら、山形市の高瀬地区で、駄菓子屋的な店がありました。

店主の小林あさいさんは、91歳。365日店を開けて、今年で62年だそうです。

人のまねをしないで育ち、店をしたくて、子どもが2歳の時から始めたのだそうです。

話を聞いていると、近所のおばあちゃんと子どもが買いにきました。子どもにとっても、この店は、決してコンビニの店ではないでしょう。

私たちにとっても、人生を聞くことができる店です。

「みんなのおかげ様で店をしているのに、いつも感謝している」と語ってくれました。

昨日は、チュートリアルの学生と、山形巡りをし、そこでも人生を聞くことができた店や人に出会いました。きっと、それは、まち歩きイラストマップ3号に載ることでしょう。

高瀬駅の紅花は咲いていましたが、まわりの畑はまだでした。来週あたりが、紅花祭りのようです。

緑を植える男

山辺町で緑を植えて東京の太田市場に卸している寺嶋タカシ君の畑を見てきました。

彼は、中学校での教え子でした。『木を植えた男』(ジャン・ジオノ)に導かれて、農大に入り、この仕事をしているのだそうです。

総合美術コースに持ってきてくれた、「子羊の耳」ラムズイヤーの花が咲いていました。

これは、彼の青空デスク。瞑想する時の机だそうです。

ちょうど、キジが鳴いて出迎えてくれました。

これは、ひょうたんのアーチ。福祉施設の人たちといっしょに、ひょうたん加工づくりのプロジェクトも行なうそうです。

畑に手伝いに来ていた近藤さん。ラムズイヤーの畑が広がっています。

この植物は、まさに、触って感じる触覚の植物。かすかにハーブの匂いもします。これをどう生かすか?

単に、花屋にそのものを出荷するだけでなく、加工して、生活者にさまざまに利用してもらいたくなるようなものづくりと販売。まさに、農商工連携に芸術を入れて、農相工芸連携。1+2+3、1×2×3=6次産業なら、+アートを加えて、6+a次産業づくり。

いろいろ空想が膨らみました。

何と、それだけかと思ったら、また、歩いて、別の土地も借りているとのこと。そこは、一面のワラビ畑。

まるで、秘密の野生の基地のような空間。

このワラビをも、6+aで、活用したい人いますか?

彼のHPと会社名は、「ブフィヒエ」。

もし、彼と、植物とアートとコミュニティづくりのような活動に参加したい人は、『木を植えた男』に共感し、かつ、かれのHPにある理想に共感する人です。

さっそく、地球環境を救う、とある植物の名札デザインを相談されました。したい人いますか?

大地に生きる

来週の尾花沢市のスイカドーム公開制作に向かって、先発隊として、地元を依頼主の藤井さんとまわって、昨夜、学生が制作したポスターを渡しながら、あいさつと告知をしてきました。

その一連の現地めぐりの中で、あらためて感じたことは、土地に生きる喜びです。

最も印象深いシーンを2つ紹介すると、

スイカドームを下塗りしてもらっていた、おしどり若夫婦のペンキ屋さん、西塚さん。4歳のお子さんがいるそうです。

作業を見ていると、息がぴったりです。当日も、夫婦でついてくださります。

スイカ畑を見にいったら、そこに偶然に居合わせたスイカ農家に情熱を傾けている2人のおじさんと意気投合。

「おれたちは、あの二つ森山を眺めながら、スイカをつくっている。」

ふるさとの山ふもとで、3人の男が生きています。

宙を漂うような感じで、東京から山形に戻り2か月以上が過ぎ、何か、大地に生きる感覚を取り戻しつつあります。

山に囲まれた小盆地宇宙の中で。

なぜ、自分のところだけ、雑草が多いのか? とよく聞かれるけど、これは微生物の力によって、…。だから、味がうまいんだ。おじさんの明るく力強い薀蓄がこだまする感じでした。

山ガーターの陽だまり冒険3

新清堂さんへの初めてのフィールドワークは、新清堂さんをあとにして、まだ、続きがありました。大門坂のもなかの名づけの由来になった大門坂をクルマで登っていきました。

何と急な坂です。クルマがない時代なら、これは、かっこうの雪遊びの道です。その登ったところに、八幡神社がありました。

この神社も、奥行きが広く、なんとその先に、おじいさんたちの隠れ家のような秘密のゲートボール場がありました!

神妙に、お参りもしてきました。

神社の説明を読むと、ここの敷地から、旧石器の土器が出土し、また、この辺の山形市内の最古の住居跡も見つかった神聖なところだそうです。

山形にとっては、聖なる場所?

神社の前の集会所には、鐘があり、たたき方も書かれていました。地震の時は? どう鳴らす。 いろいろな鳴らし方のパタンがあるのを、私も初めて知りました。

再びクルマにのって、道なりにくねくねと行くと、大きな石があって立て看板がありました。また、降りて、見てみると「おたすけ石」と書かれて、いわれがありました。なんだか、昔昔のお話が、今にそのままただよっているような感じがします。

現代のフィールドガールズは、どう思ったのかな?

さらに、ちょっと行くと、大きな道路脇に、古墳がありました。円墳です。宝剣も出土しており、この地域一体をおさめていた豪族の墓のようです。山形を見下ろすいいところです。

古墳の隣には、建物があり、なんだろうとまわってみると、玄関があいていて、そそっと入ると、レストランでした。近くの民家を移築したもので、たまたま定休日でしたが、店の人が明日の仕込みで来ていらっしったのでした。古民家のふすまの絵まで見せていただきました。

偶然に発見する能力を、セレンディピティという造語で呼びますが、何とも、思わぬ発見をたくさんしたフィールドワークでした。

いくつの発見があったかは、冒険者本人に聞いてください。

そして、今日は、さっそく、今回のフィールドワークの記録を、自分たちなりの表現技法で無理なく楽しく表してみる通信1号づくりを、4人が額を寄せて、相談しました。

さて、どんな通信ができるか、お楽しみです。

フィールドワークをしたら、すぐ、表す。少しだけ限定でまく。これを地道に繰り返して、この生きている現実のまち中を舞台に、ジョジョを超える冒険ファンタジーを、つくり出していこいうと、夢を大きく始まりの一歩です。

こちらの記録を書いている間も、ゼミでは、スイカハウスのデザインを試行錯誤している仲間もいたり、いろいろな活動が、梅雨時期に草がわき出るようにおこり始めています。

のどかな冒険・陽だまりの巻2

新清堂さんのご主人丹野さんがきなこの菓子のイメージのもとになった神社「天皇さま」の陽だまりで、調査をした当人たちも、たっぷり、のほほんと陽だまり体験をしました。

すっかり、小さい頃のブランコを思い出し、大学にもあればいい、と語るまでに(自分たちでリクエストしてください)。

夕日のガンマンか、荒野の3人、といった感じですが、いかんせん、乗っている馬は、ちょっと窮屈かな。

すると、陽だまりに散歩に来ていた、おばあちゃんとお孫さんも、ブランコを。なんとも、のんびりしているところです。

こちらのフィールドワーカーも、全部の乗り物を体験しました。

周囲の散策と、陽だまりの現場を体験して、再び店に戻り、店内で、おばあちゃんから話を聞きました。カレンダーの女性とおばあちゃんが、店に似合っています。

テーブルをよく見ると、急須の中でつつじが咲いていました。水はねぐされしないんですか、と尋ねると、急須の口から水を出すとのこと。一同、見事にガッテンでした。

店のショーケースに並んでいる「陽だまり」。現在の包装袋は、市販のものです。これを、デザインします。

店の壁面には、いろいろなディスプレイがされています。親戚の人がいつの間にか描いたんだなあ、という絵も飾られていました。ここに、学生の作品なども展示されることができてもいいなあ、と見ていました。

店の外で、おばあちゃんが見送ってくださり、クルマに乗りました。帰りは、和菓子担当のおじいさんがつくった「大門坂」という最中の名づけになった、大門坂を見て帰ることにしました。そこは、店のおばあちゃんも、小さい頃は、雪の日に竹そりをして遊んだところ、地域の子どもたちの冬の遊び場だったところだったのだそうです。

のんびり冒険は、まだ、終わりません。続きは、また明日をご笑覧ください。

陽だまりツアーその1

今日の午後、山形市門伝の新清堂さんのお菓子、陽だまりのパッケージをデザインしたいという2年生3人、みほさん・ありささん・みちるさんと、現地にフィールドワークに出かけました。

目的は、店主の丹野さんが陽だまりをつくった経緯と丹野さんの菓子づくり論、店の特徴、地域の様子、そして、陽だまりのもとになった場所を、探るためです。

まずは、自己紹介。丹野さんからは名刺をもらい、こちらは、名刺代わりに自分の作品を見せました。

話の中で、菓子づくり職人の丹野さんが菓子をつくるための「手づくり教科書」(ノート)も特別に見せてもらいました。これは、最高の勉強! レシピとイメージの絵が、丁寧に記されていました。

店を出て、周囲の散策。かつては、芝居小屋をしていたという家のおばあさんの話も道端で聞くことができました。この街道は、かつては、大変な賑わいぶりだったようです。

陽だまりのパッケージができたら、この新星堂さんの店の上に掲げられている看板にも、陽だまりが書かれるといいなあ。それとも、描いてあげましょうか。

田んぼは、水をはって、稲がこれからすくすく育っていきます。3人の姿も、門伝の田んぼに同化しています。

小学生の男の子2人に出会い、丹野さんが陽だまりをイメージした場所を聞きました。「4月にお祭りある神社って、どこ?」わざわざ、男の子たちは、案内してくれました。

そこは、八坂神社。地域の人たちは、かつての天皇誕生日(今の緑の日)にここでお祭りがあるので、天皇さま と呼んでいる場所です。ここが、かつても今も、子どもたちの遊び場だったそうです。

なんと大きな大樹も立っていました。

陽だまり発見のフィールドワーク、報告の続きは、また明日!

あなたのご当地ファーストフードは?

このブログをご笑覧くださっている方々は、県外出身者、県外者の方も多いと思います。

そこで、みなさんに、お尋ねです。

はじめに、私のメールアドレスを、あらためてお知らせしますので、お心当たりある方は、メールいただければ幸いです。

松田道雄 dagashiyamatsuda@gmail.com

ファーストフードと言うと、食生活、労働問題、環境問題など、いろいろな視点から批判的見方もされます。

それは、ファーストフードと言うより、アメリカから生まれた現代社会システムによるファーストフード文化に対する批判というほうが正確です。

日本でも、江戸時代には、すしやてんぷら、うなぎなどは、屋台食としてのファーストフードでした。

そして、それぞれのご当地にも、手軽な食文化としてのご当地ファーストフードがあるのではないかと思います。

山形では、

どんどん焼き が、私が小さい頃からのお祭り屋台の、代表的なファーストフードでした。 大学から下った住宅地にも、一軒のどんどん焼き屋があります。

かつて、屋台を出していたそうで、その後、家にくっつけるような形態になっています。隣が公園というのも、立地のポイントです(かつての駄菓子屋のように)。

そのほかにも、山形市内には、市民の山、千歳山のふもとに、これまた、山形オリジナルという、ファーストフードの店があります。

小学生の頃、学級で千歳山に弁当開きに行く途中に、ここに立ち止まって、みなでねだったので、担任の先生がふるまってくれた思い出があります。(ということで、私もその立場になったときに、「結なし」た思い出もありました。)

さらには、大石田町という、かつて野上川の船着場で栄えたところには、日本どこにでもあるファーストフードの店に、わざわざ、それを求めて県外からもクルマで買いに来るというところもあります。翌日には硬くなり、その日だけの賞味期限なので、わざわざでも行かないと食べることはできません。

そう思いおこしていくと、ご当地ファーストフードには、何やら、人間味ある食文化の意味がありそうです。

スローフードは、屋台のファーストフードの対抗文化ではなく、コンビニ弁当やスーパーのお惣菜、冷凍食品を食卓に並べることへの対抗文化と言えます。

アメリカ的な合理主義的ファーストフードの対抗文化は、こちらのご当地ファーストフードになるでしょう。

その特色は、

チエーン化していない(個人の商い)、マニュアル化していない(個人の工夫)。です。

そんなファーストフードがそこいらにある町なら、なんと、住んでいて楽しいことでしょうか?

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論