手ぶらで来ない!持ち寄り・見せ合い・分かち合う講座

先日、長野県社会福祉協議会が行なっている地域福祉コーディネーター養成講座の8回目「地域の関係づくりのしかけ」にうかがってきました。それは、実に楽しい講座でした。

その理由は?

講座受講生のみなさんが、みな、手ぶらで来ないで、何かかにか、自分が披露したいもの・見せたいものなどを持参されてきたからです。

そのしかけは、事前に講座運営担当者の小林さんがチラシをつくって配布なされてくださっていたおかげです。

お昼の時間もまた、うどんセルフみせが、大繁盛でした。

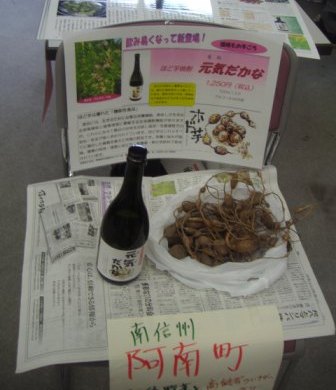

長野では、あけびは酒かすといっしょにするんですねえ。山形はみそ味ですが。

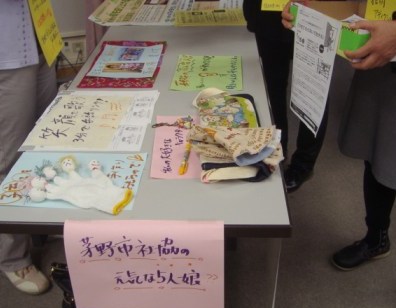

こちらは、シュタイナー学校でされている、モヘヤの糸をつかった糸玉づくり。なんだか癒されました。されていたのが、看護師さんで、血圧もはかって健康相談ものってくださるとのことでした。

じゅずを育てて、じゅず玉で、装飾品をつくられているサークルだそうです。ご当地装飾品の交換は、最も原始の人間文化の交流を思い起こします。みなさんのところとも、どうでしょうか?

緑の交換台まであるのには、びっくり。これまでの持続的な活動がちゃんと披露されていました。

川中島の桃の種のエキスのナチュラル・ローションだそうです。私もっもらってきました。ご当地の産物手作り化粧品交流も、いい感じです。

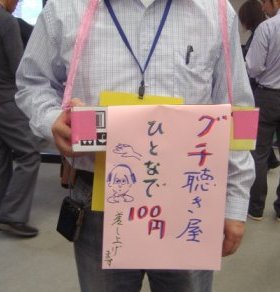

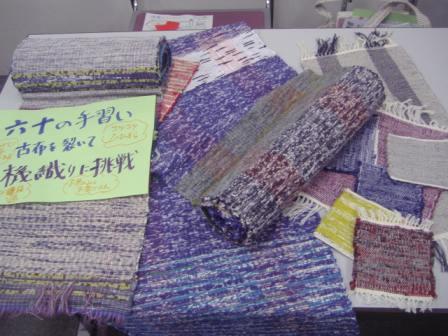

こんな「自分みせ」の方も。

社会福祉協議会に混じって、社会教育行政の公民館の副館長さん(上田市・小泉さん)も、ご参加してみせ出し。デザイン性ある玩具と、写真と、温泉水のコーヒーでおもてなし。

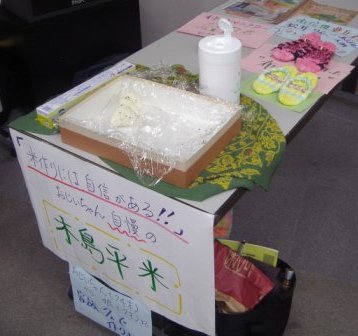

社会福祉協議会がコーディネートして、なんだか、焼酎をつくったのだそうです。分野を超えたコーディネートが、これからの地域を活性化してくれそうです。

それぞれが、自分が関心ある何かを持ち寄って、それを見せることで、人は他者と関わっていくことができます。自分が社会に参加する一番の出発点の原型であり、経済活動をはじめ、あらゆる人間社会の活動の原型がここにあります。

普段、手ぶらで会議や講座に参加することは、当たり前ですが、すでに、その態度が、受身で参加するので、その後、何も、能動的な行為や活動が生まれない原因でもあります。

単純なことですが、

だれかにたよらず、自分たち一人一人によって、何か楽しい創造を生み出す最初の出発点は、手ぶらでこない!ことです。

会場の全景風景です。

さきおりのネクタイなんか、いいなあ。なんて言ったら、ネクタイの生地はいいものなので、使わないネクタイをさきおりしたネクタイなんか、いいねえ、と言われました。

それは、きっと、最高のネクタイですね。それなら、不精なぼくも、してみたいなあ。

全国のさまざまな会議や講座で、手ぶらでこないで、各人が持ち寄ったものを見せ合う時間を、最後におまけに1時間ほどつくったら、人間活動のアイデアは無限に生み出されていくように思いますが。

ちなみに、これを、会議ではなく、まったくの市民活動・運動として、「1億人の自分みせ」というメッセージ・イベントとして、12月24日、午後1時間くらい、全国同時多発開催をして、ネットでもつながろうと思いますが、みなさん、それぞれのところで、してみませんか?

今回の講座については、月刊『社会教育』(全日本社会教育連合会)の12月号の連載「発想する!授業」にも紹介します。

記録も、自分たちで発信するのがいいですね。

本場、野沢菜漬けの由来なども、いろいろ語り聞くことができるのは、たんに観光物産でモノだけ買うのとは違います。

ある時間、一番人気だったのは、こちらのおじいさんが作られたパウンドケーキの山。てんぷら屋をなされていて、家業は息子さんに譲られ、ご自身は、このようにケーキをつくられて、みなにふるまわれていらっしゃるのだそうです。その分けふるまう行為が名物になっているようです。

少子高齢社会の中で、まさに尊敬されるおじいさんです。

さて、この長野県の講座に続いて、全国各地の講座で、こんな風景が見られたら、社会も仕事も楽しくなりますよねえ。

ところで、お前は何を持っていったかって?

午前に、駄菓子屋の話をしたので、山形の子どもたちのお菓子、ミルクケーキを、現在、おつきあいしている当社の部長さんから購入して持参しました。全国ではじめて粉ミルクを開発した会社で、そこから作られたナチュラルなお菓子です。現在、この会社とも、総合美術コースが共同しているところです。

技・芸と見立て(イメージ)

前回のすぎなみ大人塾では、テーブルに、秋・ハロウイン関連にちなんだ多彩な創作物が並びました。毎回、どんどん並ぶものが増えていて、講座が住民ミュージアム空間になりつつあります。

その中の一つ、紹介させていただくと、

なんとも、繊細で優美な人形がありました。紙ナプキンでつくられています。

講座後に作者の石塚さんにおうかがうすると、これまで制作されたたくさんのオリガミのスクラップを拝見しました。

喫茶店で、ナプキンをさっと立体化して何かを生み出すこの技と芸は、一朝一夕にできたわけではないことが、わかりました。

丸の内線、山手線、田園都市線と乗り継いで、三軒茶屋駅で降り、あたふたと午後の、世田谷区の「人間とデザイン」講座の太子堂区民センターに行く途中の小道に、年月を感じるパン屋さんがあります。そこで、昼食のパンを買いますが、シベリアというパンがあります。

みなさんは、ご存知でしょうか?

東京では、三ノ輪の商店街のパン屋でも見たことがあります。

うかがうと、シベリア鉄道を見立てたパンなのだそうです。とすると、いつの頃かなあ…。と歴史を思いかえしつつ、

私たちは、だれもが、豊かなイメージと技で、いろいろなものをつくり出していることが、あらためてわかります。

年配の方は、「なつかしい」と言うそうです。シベリアパン。

線路は、あずきです。

他者性を感じるアート(コミュニケーション・バイ・アート)

昨日、元木公民館で、ガラスに思いきりらくがき描きっこするアート・ワークショップを実験的に行なってきました。

総合美術コースのミホさん・スガさん・ペポさんが、らくがきガールズとして行なってくれました。

学生ブログにも、ミホさんが掲載してくれています。

http://gs.tuad.ac.jp/st_general/

今回の芸術実験の道具(ツール)は、ガラスに描くことができて、すぐ消せるクレヨン、キットパスです。もともと、昨年、この開発製造販売会社、日本理化学工業株式会社にメールをさしあげ、すぎなみ大人塾に大山社長さんがおこしくださったことからです。

この会社は、環境と福祉に積極的に取り組んでいる会社として知られています。HPをご覧ください。

今年4月に、私が本学に勤めることになり、社長さんにあらためてメールをさしあげ、ワークショップ開発のための使用教材として、見本を提供いただいていました。

それからしばらく、案を練る時間があり、その間、芸工大から最も近い公民館、元木公民館で、おしゃべり手芸の会を始めました。そこで、公民館の職員の方々と親しくなり、建物と部屋の環境を見て、職員の方に、1階工作室のガラス窓の内と外で向かい合って、ガラスに絵をえがくワークショップの提案をしました。

この提案をする前に、ガラスに描けることの利点は、ガラスは向こうが見えるので、向こうからもだれかが向かい合って描くことで、お互いに他者性を感じ、コミュニケーションを育むアート活動が、最も特徴を生かせるのではないかと、考え浮かんでいたのです。

その思いと、この場所のロケーションと、気軽に提案できる信頼関係ができたことによって、実現しました。

あらゆる活動は、

道具技術+それを生かす活動イメージ(概念)+場所+人などの基本要素の無限の関係性と組み合わせによって、自在に生み出されます(『関係性はもう一つの世界をつくり出す―人間活動論ノート』新評論)。それらの要素が、何が最初になるかは、それぞれですが、今回は、キットパスと元木公民館工作室が、組み合わされて、活動が実現しました。

あとで、子どもたちの感想で、「日ごろはだめって怒られることができて、楽しかった」と言う子がいましたが、窓ガラスに思いきり自由自在にらくがき(楽描き)できる場は、この時ならではの非日常体験だったのでしょう。

この場には、3つの小学校からの異年齢の子ども、お母さん・お父さん・美大生という、一時のコミュニティができて、お父さん・お母さんも協力してくださり、工作台を動かして、「2階建て」の描く空間もできました。

人間の活動は、「生き物」です。一つの活動にみながどっと集中して行なうことが持続できる時間も限られています。だいたい、窓ガラス空間がみなうまるくらいらくがきがされると、場の空気が、ふっと、活動がもうあきてきたな、という感じがおきます。人間の集団活動を統括する人の力量と条件は、その空気を読むことができるか、です。

午後1時45分から描きはじめて、45分経過して、2時30分に、全員集合して、それぞれ記念写真をとり、ここが、山の頂上で、それから下山です。登山と下山を合わせて、1回の活動です。下山は、みなキットパスの代わりに、ふきんを手にもって、きれいに消し方作業をしました。

のちに、職員の方が語りましたが、この消し方作業で、ガラスを向かい合って、笑いながら仲良く消し合っていたのが、印象的だったとのことです。前半の、キットパスで、コミュニケーションを育む活動の成果が、後半の消し方活動に、さっそくあらわれたとも言えます。

今回は、

? 芸術は、ちょっとした非日常的な場面で、人間社会の日常生活で制約されている中で隠れてしまっている、生命性の発露の活動でもある。

? 日頃、掃除などは、消極的な行為として認知されているが、ピカピカに透明性・新たな秩序づくりを高める(作品?づくり)活動として組み合わせてとらえることもできる。

などを、わかりやすく、保護者の方にお伝えして、3時30分に終わりました。

みなさんのところでも、気軽に、いろんな創造的な人間活動をつくり出してみてください。それが、生きる楽しさにつながっていくと思います。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論