駆けまわる経験主義

今日で、ほぼ前期の通常授業が終了しました。5月から始まった授業で行なってきたことが、今週も、次々に展開して、私が担当する分野フィールドワーク論の学習成果のような状況でもありました。

初版『駄菓子屋楽校』(新評論、2002年)に、かつて、教室の中を「這いまわる経験主義」とひやかされて消滅した、戦後の経験主義教育論を、社会の場さまざまな場と教室をネットワークとしてダイナミックに創造的につないでいく「駆けまわる経験主義」と提示した概念を、いよいよ、専門職として実践して、「人間活動論」という新たな学問領域を創出していく事例が、次々にわきおこってきたということが言えます。

(そこでの私の役割は、コトと人と技術とモノをつないでいく、花粉媒介者:ポリネーターです)。

8月23日(火)10月13日〜18日まで、山形市の十字屋デパートの特設会場で本コースが企画展を総合プロデュースさせていただくことになり、1年から3年までの代表メンバーが、現場の会場視察と担当者うちあわせをしました。

一般市民が利用する消費空間、デパートで、本コースの総合展示・共同開発商品販売を、本コース学生が総合力で行なう学習が、後期初めにすぐあります。

山形市内でも最も人通りのある通路のショウウインドウも、広報のために関連してディスプレイすることになりました。

翌日の授業では、学生たち自身でこの企画運営のための会議が開かれ、我々教員は、たちまち見えない日陰の存在になりました。

8月24日(水)この日は、前回ブログで紹介した、しめ飾りの最終見本検討会と、その後、スイカの箱のデザイン修正検討を、ダンボール会社、版下会社、インク製造会社の担当者が来訪されて、学生もその交渉現場を参観しながら行いました。まさに、企業の社会実習の場が教室で行なわれた感です。実社会では、計画通りにきれいごとにコトはなりません。いかに、修正・交渉・改善・新生していくか、の絶えざる反復です。

8月25日(木)

東根市のお菓子屋さんが、スイカスイーツの商品見本を昼に持参し、十字屋デパート販売に向けて、とりあえずの包装デザインを、ドームハウスのプレゼンデザインの中から使用させていただきたいと、検討しました。蓄積しつつあるデザイン群も、貯蓄資本として、いろいろ活用することができつつあります。

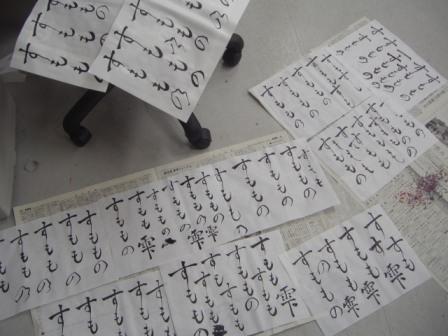

この日の夜、プロジェクトルームで、書道を習っているハルカさんが、ひたすら習字をしていました。十字屋デパートでも展示販売する、中山町商工会が企画した、スモモしょうゆのラベルデザインの商品名の題字です。

一体、何字、書いたのでしょうか?

翌日、その膨大に生み出された文字の中から、一つが選ばれていました。ラベルデザイン会社への入稿作業も、教員指導のもとで学生が行います。

8月26日(金)この夏、本コースがデザインした、ドームハウスと箱のご縁で、スイカ結夏の生産者尾崎さんとスイカドームの藤井さんが、お昼トラックにスイカを積んで来校してくださいました。今週で、スイカの収穫も無事、終わったそうです。

来年は、東京の高級スーパー、関東のスーパーなどからの直接取引の依頼も生まれ、来年のさらなる共同展開が大いに楽しみになってきました。まさに、あの時の「困った!」コトが、災い転じて福となす。次の展開にステップすることができたのです。決してあきらめず。すべてに感謝。スイカの枝葉と実のように、これからも、どんどん社会に広がっていくことでしょう。

学食で、急遽、即興のスイカ展示とふるまいの場が生まれました。学生のみなさんの即興的な場づくりができるふるまいも立派でした。

尾崎さんは、スイカをたたいて、おいしいスイカの見分けかた実演も。来年からの年中行事にもなりそうですので、来年のスイカアートカフェは、どんな風になるのか、今から楽しみです。

あんなに大きな、あれだけたくさんのスイカを持参提供してくださり、私たちがありがたいばかりなのですが、尾崎さんからも帰りに、ご縁のおかげさまで楽しかったと感謝されました。

一体、この互恵関係はどのようなからくりなのでしょうか?

この関係原理こそが、新たな共生社会をつくり出していく理論の核心です。

これが、チームの中での私の専門担当分野の役割・仕事です。後期には、これらの事例を題材に、その原理(人間活動論)も講義で明かしていく予定です。

ここでは、私の立場から見た、今週の仕事(授業)風景を紹介してきましたが、それ以外にも、来訪者との別の打ち合わせや個別学生対応もさまざまあり、また、別の先生方は、専門実技指導や講評会などにあたられていました。

岡田先生、花澤先生、齋藤君、講師の先生、大学スタッフの方々、学生のみなさん、実社会のみなさま、前期チームワーク、まことにお疲れ様でした。ありがとうございました。

明日から、2年生後期フィールドワーク論に向けた山形めぐり実習を開始します。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論