世界ダガシヤ運動

世界ダガシヤ運動を!

この呼びかけは、9年前、600頁の『駄菓子屋楽校』(新評論)の最後に提案しました。

これからの一層の少子高齢社会。日本が先頭を行き、世界の国ぐにがそうなっていきます。

かつての、子沢山時代の人間社会のアノニマスな文化として営まれてきた駄菓子屋。これが、これからの高齢者だらけの社会に、互恵関係原理によって成立することを提案し、日本が世界に先駆けて、そのモデルをつくろう、と呼びかけました。

あれから9年。

〒424−0811

静岡市清水区二の丸町5−4

に、「めだか屋」さんという駄菓子屋が開かれたと、お手紙を頂戴しました。

この駄菓子屋さんが開店する背景には、「まちなびや」さんという、まちづくり・子どもの居場所づくり・昔の生活の聞きとりなどを精力的に行なっている私立子ども社会教育センターのような駄菓子屋があったり、そのような市民による活動を黒子で支援してくれる行政の社会教育担当者の存在と連携とこれまでの長い実践の年月があると思っています。

現在の日本の若者は、自分たちの老後には、今の高齢者がもらって暮らしているような生活はできないと思っています。

これから進む少子高齢という人口構成は、人類の歴史史上初めてのあり様ですが、そこで試される哲学的課題は、歳をとるほど人間の利己主義をふくらませる近代社会に生きる心を、どこで、どのようにして制御して、我を捨て、私欲を減らし、自然に、次世代が生存繁栄するように、高齢者の心が変容していくのか、ということだと、私は『駄菓子屋楽校』で、やや過激に問題提起しました。

自分の楽しみのみを追求する利己的な高齢者「トラベルじいさん・カルチャーばあさん」から、次世代のために心つくすことが生きがいになる高齢者「世話焼きじいさん・駄菓子屋ばあさん」へ。

各地で、個々に自立的に、確実に、このような高齢者の心の革命がおこりつつあるように思います。

「めだか屋」さん。のんびり、無理なく、楽しく店を続けられてください。ささいなアイデア提案を添えた手紙を書いたところです。

自分の立場からの都合ではなく(それだとどこかで利害のぶつかり合いがおこります)、人類の長い歴史の中での思いで共感される未知の方々と、これから「世界ダガシヤ運動」を提案展開していきたいと思っています。(言いだしっぺなので)

30点主義

人とつながり、だれかとともに活動をつくり出していくための心の持ち方の一つに、私は30点主義を、いつも心がけるように最近しています。

人はだれでも、100点をとりたいとめざします。自分だけの活動の場合は、そうでもいいのでしょうが、(私は自分だけの場合でも、70点主義でいっています。根が元来道楽で無理をしない・でできないからなのでしょう。)

ところが、共同で行なう場合には、自分だけが100点をめざそうとすると、我がぶつかり合うことになります。そこで、2人の場合は、自分半分・相手半分。つまり、自分は50点くらいの満足で、相手も同じく満足してくれれば、合わせて100点分になります。

3人の場合は、みな、33点分の満足。4人なら、お互い、25点分の満足となります。

30点というと、何とも物足りなく不十分・不本意に、自分自身は思えますが、集団活動の場合は、それくらいでちょうど。それゆえに、いかに、実のある30点にするか、そして、不十分な残り、70点を、だれがどのように補ってくれるのか、また、のちに、どのように今ならないことを、将来していくか、という、未来の70点への準備をしていくかが、たった30点でも、次につながり、広がる30点になると、私は思っています。

前期、長野県生涯学習推進センターと、熊本県生涯学習推薦センターで、講義とワークショップをしてきましたが、このことを語る時間がありませんでしたので、ここで、つまらぬ信条を補足する次第です。

長野県では3者の話し合い、熊本県では4者の話し合いを、あらためて実験してみました。

人間社会では、話し合いは、一番の活基盤になります。そこで、一人だけが自分の考えを100点めざして出そうとすれば、全体の話し合いは空虚なものになります。

いかに、みなが、全体の充実感(全員が100点以上の満足を得るには)、自分は自分の論の体系100点分の中から、30点くらいでちょうどよく、その30点分を、真剣に、その場の話し合いの中で最も有益な30点分を出していくことが、チームワークなのだと思います。

長野県でも、熊本県でも、実に、円滑に会話のパスワークをまわしながら、各グループで話し合いを充実なされていました。

話し合いは、何気なく、いつでも、どこでも行なわれていますが、それゆえに、それが創造的・成長的か、そうでないかで、人間社会・私たちの人生の活動は大きく異なっていくことのではないかと思います。

ちなみに、同じく県の生涯学習推進センターでも、長野県は、教員研修宿泊施設もある見晴らしが抜群の山ふところにあり、熊本県は、熊本城前のにぎやかな繁華街のど真ん中の老舗デパートの上の階に、他のセンターと複合してありました。

低迷する国内経済の活性化のためにも、互いの県の生涯学習推進センターで学び合う広域連携事業なども、今後、大いにあればいいのではないかと思います。

なにはともあれ、人生を豊かに生き合うのは、一つの統一理論ではなく、無数の人生信条の響かせ合いではないかと、私は考えているのですが…

みなさんの人生信条は、どんな「?」主義ですか?

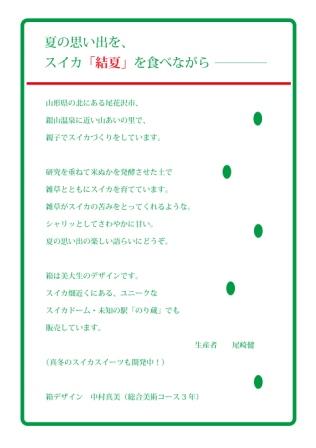

デザートにスイカをどうぞ

大学は今日まで開いて、明日から1週間お盆休みで閉館です。今日の学食のランチに、総合美術コースの準備室にいただいていたスイカ「結夏」を提供しました。

このスイカ、本当にシャリッとします。雑草とともに生き生き育ったからなのでしょうか?

スイカの説明文案は、これから、箱に貼るために、どのようにデザインするか、来年に向けて、さらに創造と付加価値を生み出していきます。(今日の掲示用のレイアウトは、副手の齋藤君がさっと手早くしてくれました)

雲をつかむような話ですが…

みなさんは、日頃から、いつ、どんなことを頭の中で考えていますか?

私の着想時間は、おきている間、(寝ている時もたまに)いつもです。

さて、一つ、着想談義です。

飛行機でこの光景をみながら、いろいろ着想が浮かび、あるところに、さっそく、打診をしてみました。

みなさんなら、どんなことを考えつきますか?

雲をつかむような話で、すみません。

お盆休み、みなさんも、せみの声をBGMに、たまには、ゆっくりと、愉快な着想のひとときをお過ごしください。

自然物と人工物、どちらが好き?

昨日の夜、総合美術コースが段取りした展示会の打ち上げに、前日いただいてきたスイカが登場しました。

そのまま切ったスイカ、学生たちが自分たちでつくったスイカパンチ、そして、お菓子屋さんが、この結夏のスイカでつくってきてくださった試作のお菓子5種類!

これらは、スイカそのものにしても、自然になったわけではなく、農家の方のご苦労の賜物です。すべてに、それぞれに、人の手が加わっています。

さて、みなさんは、どうでしたでしょうか?

昨日のブログで掲載した、スイカ販売のお知らせ。いろいろなところから、藤井さんに連絡問い合わせがあったそうです。来年度に向けて、東京の大手デパートから見本送ってくれ、被災地支援に使いたい、…。いろいろ、反応ありがとうございます。

私は、お盆休みの16日を予定にスイカドームに、現地販売状況調査にフィールドワークに行ってみたいと思っています。

夏が終われば、スイカの季節も終わります。そのあとは?

保存加工しておくスイカの果汁を使った、スイカスイーツが、いつ、どんな形ででるか。これからのお楽しみです。

試食した学生の意見・アイディアは、お菓子屋さんに、メールで送り、今後、やりとりしながら、お菓子づくりも、楽しみにしています。

柴田さん、どの菓子も実に美味でした。商品化なるのは、どんなものでしょうかねえ。

スイカの酸味というのも感じるんですね。

アートフルな社会はいかが?

本日、朝、4時30分に大学に集合して、スイカ結夏の収穫手伝いに学生3人と遠征してきました。

最後に、読者のみなさんに、緊急支援のお願いをしますので、恐れ入りますが、遠征記録の終わりまでおつき合いください。

現地に到着すると、4時から収穫作業を始めていた尾崎さんから、さっそく、うまいスイカの見分け方を教えてもらいました。それは、たたいた音。たしかに、音がさまざまです。ポッーん。と、抜けるような響きがある音が、実がぎっしりつまっているとのことです。

広大なスイカ畑の中に、スイカガールズも入らせてもらいました。

何とも、雑草も、普通の土地よりも、大きく生き生きとぎっしり生えています。その中に隠れるようにしながら、スイカも生き生き喜んでいる感じがします。尾崎さんの話では、この雑草がスイカの苦味をとってくれる、というのです。

とにもかくにも、百聞は一見にしかず。微生物の菌によって、雑草もスイカもともに生き生きした響生の大地です。

手をのばして、スイカの先をチョキン!

みなで、スイカ集めをしながら。

とれたての、何とも青々したスイカの玉々。

クルマに詰め込んで、一路、スイカドームへ。

懐かしいドームに入ると、結夏の箱ができていました!

さっそく、尾崎さんが採れたてのスイカを切ってくれました。

味わうと、何とも、すーっとしたさわやかですっきりした甘さが広がります。その場で糖度を計ると、13度以上ありました。

昨日の日曜日も、大変な賑わいだったそうです。今日も、次々に、銀山温泉の帰りのお客さんが立ち寄って、味見をして買っていかれました。

昨年ここで食べたら、とてもおいしいかったので、また買いにきました。というお客さんもいました。

ドームの裏では、尾崎さんの家族のチームが、市場への出荷準備をしていました。昨日、初出荷だったそうです。こちらの出荷手伝いもしながら、スイカの荷造りの仕方も学びました。何事も、現場を体験することで、いろいろな課題や改良点やアイディアを見い出すことができます。ここでも、一つ、こんなモノがあったら売れるだろうな、というものをちょっとだけ談義しました。

スイカドーム内では、のり蔵さんは手が回らないので、スイカドームのデザイン・プレゼンのパネルを展示してきました。中は、球内ミュージアムのような雰囲気にちょっとなりました。

スイカドームの周りでは、ミントとラベンダーの花が咲いていました。香りもあるドームは、なんともいい雰囲気です。アコースティックな音のライブも似合いそうです。

と、ここまで、夏の空のもとで、のどかで平和に作業をしてきましたが、突然、電話で、尾崎さんが出荷した結夏の箱が目立ちすぎるとのことで、その市場では受け付けない、という連絡が入りました(のり蔵さんは、段取りを踏んでいたのにです)。

急遽、私たち遠征隊も、コースにスイカをいただいて戻り、新たな販路を求める一助になることにしました。

現状よりも革新的なことには、いつも現状とのまさつが生じます。しかし、いつの世も、それでも変革していくことによって、人類の歴史は進歩発展してきました。

もし、すべての箱が、いろいろな人の観察と思いと制作の手が入ったものであれば、私たちの日常生活は、店やスーパーで買い物しながらも、そこは美術館にいる時と同じような創造性、心の動き、安らぎを覚えることにもなるでしょう。

そのためには、新たな創造的な付加価値人が社会のいろいろな場面に関わることによって生み出されます。

現状の社会のありようのままでいいか、それとも、新たな何か創造的な試みを応援するか、みなさんは、どちらをとりますか?

高品質で熟成デザインのスイカ、いかがですか?

それを求める人に販売していくとのことです。(もともと、それを目的にしていましたので、原点からの活動になります。)

今年の分は、なくなり次第終わりですので、連絡は以下にくださいとの、のり蔵さん(藤井さん)からの伝言です。

連絡先は、〒 999-4334

山形県尾花沢市下柳渡戸家ノ裏7−1

未知の駅 藤井智範

電話 090−2273−8701

ちなみに、明日は、大学の総合美術コースでは、結夏のおひろめをしつつ、真夏のスイカをいただきながら、お菓子屋さんと、真冬のスイカのスイーツのセッションを、味わいアイデア談義をする時間も出てきそうです。

人間の創造性のつるは、スイカのつるのように、四方八方に伸びていきます。しかも、根っこがそれぞれにもはっていきますので、どれもが自立したつながりになっていくことができるのが、創造のたくましさです。

態度の大革命

土曜日、月1回の元木公民館でのおしゃべり手芸の会がありました。今回、革命的なことがおこりました。

始まり予定10時前に、すでに参加者の方が何人か部屋ですわって待ってくださっていました。

その光景は、小学校の教室で、児童が先生が教室に入る前に、おりこうさんにきちんと座って待っていて、先生が何を教えてくれるのか、まったく受身の受容態勢を整えた態度姿勢そのまま、歳が違っているだけの光景でした。

(真夏の暑さに加えて、なにやら背中から冷や汗が流れました。)

私が、この公民館の講座、また、各地の講座で提案実施しているのは、その態度の革命です。残りの人生を、自ら生き生きと創造して人生の満足度を高め、生涯現役の人生をおくりたい場合には、その小学校時代の受身の態度を逆転させて、能動的な態度で他者やモノゴトに自ら働きかけること、さらには社会を自在に生き抜く躍動的な態度に大変身させていくことが第一になります。

それが、何と!始まって30分後には、実際に革命がおこり始めました。

1時間後には、私の存在はほとんど消えうせ、みなさんの活動の場が沸騰してきました。

態度を変えるだけで、個々人の人生も社会も、まったく生き生きと躍動していくのではないかと、この場面を目の当たりにして思い知りました。

9月の第一土曜日、10時から、元木公民館での、来月のおしゃべり手芸の会を楽しみにしています。みなさん、どんな活動が生まれるのでしょうか?

みなさんのところでも、態度の革命、おこしてみませんか? 実に簡単なことです。この革命の現場に立ち会ったのは、チュートリアル生のミホさんもです。

天の啓示のような

昨日、文部科学省の生涯学習フォーラムの委員会議で東京に行ったときのことです。ちょっと時間があったので、東京駅から、丸の内オアゾの丸善で本をぶらぶらみていたら、松岡正剛プロデュースのコーナーで、日本地域社会研究所の絵本が並んでいるのを見つけました。

一瞬、はっと、頭の中が、3.11前に戻りました。

昨年の夏から、ある絵本の構想を練り、絵の描き手を最も小さなローカルな方法で公募し、決まった人と二人の共同作品として出版することで作業をゆるやかに進めていました。

3.11後、くしくも、まさにこの本は、被災地の子どもたちに元気を贈るにふさわしいものだと思い、できれば早く出したいと思いつつ、山形に戻り、ゼロからの活動を生み出すことに全精力を傾けてきたことで、この本は、ひとまず頭の棚の上に置いてしまっていました。

それが、この出版社の絵本に出会い、はっと思い出したのです。大学の夏休みは、一ヶ月遅れの9月です。

この夏休みにすることは、初心にかえって、決まりました。

絵の作者に、すぐ電話をして、近況を聞き、お互いの了解で、私のチュートリアル生の希望者も参加してもいいことにしました。

「私は何ができるのだろうか?」と、誰もが自問した今回の大災害。復興支援活動の一助にもなるような、私が・私しかできないことの第一は、この本づくりです。

今から、全力をあげます。

「チーム絵本」の皆さん。全力をあげましょう。

ところで、どんな本なのかって? そうでした。

それは、おいおい経過を紹介していきます。

関心ある人は、研究室に聞きにきてください。世界各国語版ができてもいい本です。そうなっていきたいものだと思っています。

ようやく形づくられてきたゾ

これまでのしめ飾りとは異なる、祈りの形。商品開発のプロトモデルの骨格(基本土台)が、何度目かのやりとりで、ようやく形づくられてきました。

これまでのしめ飾りとは、まったく異なる骨格です。それに、いろいろな飾りをつけてみて…。

独創的な商品が生まれました。

8月24日の午後の授業で、猪俣さんが再び飾りつけした完成見本を持参してもらい、最終検討をします。その修正を受けて、8月末、スーパーのバイヤーに商品持参して採用の検討をしてもらいます。学生はその場に居合わせて、社会でのコミュニケーションと交渉も学びます。

最も難しい造形の課題も、着実に進んでいます。

課題1 私のするコトづくり

今日から、3年生のゼミは、前期最後の8月いっぱい、3週間、第2ラウンドになりました。

マツゼミは、今回、「私のするコトづくり」という課題を出しました。これを、8月25日に、各人プレゼンをします。その表現形式は自由です。このプレゼンはその後、9月の夏休み中に、実際に、するコトを実践していき、その経過も含めて、後期はじめに、公に学内外に公開できるようにしたいと思います。

8月中は、今週、来週と、途中経過を報告してもらいます。

するコトとは、簡単なようで、最もむずかしいことかもしれません。「私は何をするのか?何をすればいいのか?」

するコトとは、したいコト+しなければならないコト+してもいいコト+することができるコト の4面の合計によってできます。頭の中で、この四角形を描いてみましょう。

(『関係性はもう一つの世界をつくり出す』185頁)

みなさん、必死に、自分のするコトを見つけて、それをみなにそれぞれの表現で示してください。

するコトを見つけるには?

まちを歩いて、本を読んで、テレビから、ネットで調べて、実際に訪ねて、人に会って、自分で創作して、… いろいろな方法を組み合わせて試行錯誤してください。

無限にするコトはありますが、例えば、このようなことです。

今日、たまたま通りかかった道ぞいの喫茶店の壁ぎわに、樹木を刈り込んだ動物が見えました。

草木を刈り込んで形をつくるのをヨーロッパでは、トピアリーと言います。グリーン・園芸が好き。彫刻や立体造形が向いている。という人なら、普通の彫刻ではライバルは多いので、樹木の彫刻という、するコトを考えてみます。

そして、何か、樹木を買って、自分で自由に緑の散髪をして、それを写真にとり記録していきます。同時に、本でも、トピアリーの文化を調べ、樹木のことも調べ、自分の見本となる作品をつくります。

それを、持参または、メールで提案交渉して、実際に、どこかの店、園芸店、病院、施設、観光地、動物園などで、トピアリーの仕事を受注します。その地方での実績を通して、来年度以降、例えば、東京の大企業ビルなどにトピアリーの仕事を売り込む。また、同時に、個人の庭の樹木をだれもが刈り込めるような、トピアリー教室を開く。といったことをイメージすることができます。

活動創出の第一は、実際に行いたい活動を、どれくらい明瞭に頭の中で、イメージ化できるかによります。

この場合には、トピアリスト といった独自の仕事像もつくって名刺などに書くこともできるでしょう。

私のするコトづくり、最もやりがいのある表現テーマじゃありませんか?

十人十色のするコト展、楽しみにしています。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論