1年生の演習 金工編

皆さんこんにちは!

引き続き1年生の演習の授業をお届けしてまいります!

金工の課題は「音の出る形」でしたね。

その後どうなったのかご覧下さい。

糸鋸のレクチャーを受けている学生たち。

何やら色々なことができそうな部屋へ連れて行かれます。

切り株がいっぱいだ。

はっ!

なるほど、こうやって叩いて真鍮を曲げていくのか。

まあ、綺麗な液体。

どれ一思いにすくってみよう。

と思いたくなるような色をしています。

これは希硫酸という液体です。

10円玉を入れると新品にしてくれる液体です。

この中に真鍮の板を入れます。

何となく雰囲気ががでた気がします。

あれ、二人しかいない。先ほどの部屋とを行ったり来たりしているのです。

だから、この部屋にはあまり人がいませんでしたね。

ブログを書いていて気付きました。金工の写真が少ないと。

そう、上記の理由からです。ごめんなさい。

では、ここで少し小話を。

この部屋は通称 作C (作陶室C)という部屋です。1年生が主に使う部屋です。

この部屋をパーテーションで三つに区切って、陶芸、金工、漆芸の授業が行われています。

金工はちょうど真ん中ですね。

この部屋から外に出て、ロクロ部屋を挟んだところが金工の園です。

私は学生のころあまり金工の園には足を踏み入れなかったので、1年生を追いかけていったところ、

迷子になりました。

無事に学生に保護してもらいました。

それくらい色々な部屋があるということですね。(注:6年間芸工大にいました。)

さあ、授業の様子に戻りましょう。

こ、これは、

とても細かい。

一個一個糸鋸で切り抜いているようです。

気が遠くなりそうですが、とても楽しそう。

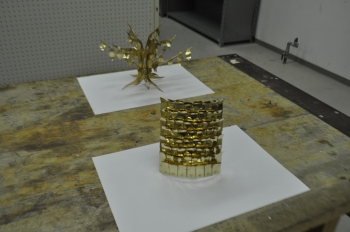

さて、いよいよ講評です!

いろんな作品が並んでいます!

あの真鍮の板っきれだったのがこんな立体になるなんて!

さて、「音の出る形」ということでしたが、何となくおわかりいただけますでしょうか。

そうです。どの作品も何かしらの音が出ます。

彼女のこのうさちゃんは、上下にゆすると耳の部分が「ジャラジャラ」と音が出ます。

その様子がとてもシュールで笑顔がこぼれます。

金工作品は細かい作業を根気強くやっていた印象がありました。

みんなよく頑張った!

次の課題が楽しみです。

ではまた。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

最近の投稿

- 工芸ブログのご覧の皆様へ

- GROUND WARE -UTOPIA- その6

- GROUND WARE -UTOPIA- その5

- GROUND WARE -UTOPIA- その4

- GROUND WARE -UTOPIA- その3

最近のコメント

アーカイブ

- 2020年10月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年4月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年11月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月