発酵する研究室

冬は、東京などの太平洋側は、からからの青空で東京から富士山も見える日が続きますが、東北の日本海側は、どんよりした雲と雪の日になります。

でも、昨日、今日は、山形も晴天で、大学から月山もきれいに見えました。

そんな中で、私自身の研究室の中味は、そこにいる自分自身の思いが、ふつふつと発酵しています。

知的好奇心の象徴としての「駄菓子屋」から、対話とアイデアの引き出しをめざす「喫茶店」に変容しつつあります。

前職の高千穂大学に勤務していた時に、最もよく読んだ本は、プラトン全集です。

そこに記されたソクラテスと相手の対話から、ソクラテスの哲学の方法論であった、産婆術(ソクラテスのお母さんは産婆さん。自分は相手の中にあるアイデアを対話を通して引き出す、と語っています)の実際を探りたいと思ったからです。

「ソクラテスのカフェ」という、フランスの哲学カフェの本がありますが、哲学カフェでは、愛とか正義とか、あるテーマで哲学談義をします。

でも、私の研究室は、あるテーマの談義ではなく(それもあってもいいですが)、この部屋に来室された、学生、社会人と対話をすることを通して、その人の中にあるアイデアを引き出してあげることができなないか、という、創造性開発の実践研究の場です。

もし、みなさんも、自分の中の考え(アイデア)を外に出してみたいという方は、どうぞ、お気軽におこしください。

どこまで、ソクラテスになれるかわかりませんが。

楽しく、アイデア談義をしましょう。

先日、来室された高校の先生とは、2人乗り自転車、ツーリズム、地元資源、出会いと創造性、… 四方八方に広がるアイデア談義をしました。

今日は、ゼミのオカンさんと、どんな創作をしたいのかから、個と多、きたないと美、…いろいろな二重性の思いを掘り下げました。

明日は、だれとどんな対話が生まれるのでしょうか?

あなたの分析の方法は?

物事を分析・考察するのに、一般には、数量のデータからグラフ化などしてその特徴をつかんで論理的に考察する、というのが、小学校の算数や理科などからの方法論です。理系の学問は一般的にそうですし、行政の評価指標などでも、その方法が一般的です。

それに対して、単に数量のデータからだけではわかり得ない、人の会話などからの聞き取りによる、その内容そのものの分析と考察も、もう一つの方法として研究では位置づけられています。質的評価などと言われています。

さらに、それをもっと本質を直観的にとらえるという方法もあります。しかし、これは、本当に正確なのかどうか、客観的ではないとされていますし、科学者の研究でも重要な要素になっているのも事実です。芸術と呼ばれているのは、こちらの人間活動の領域をつくっているものなのでしょう。

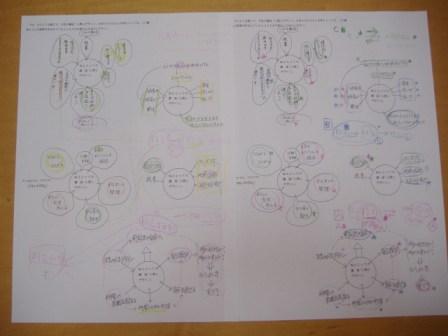

前回の、講座のイメージマップを私はどのように分析したかと言うと、私の方法論は、色鉛筆を使って、何回も色分けしてみて、全体を直観的につかみます。

ここのことばをエクセルで列記して、その数の多さや種類を分析するのが、一般的でしょうが、今回は、データが少ないので、全体をじっくり何度も色分けしながら、鳥瞰してみました。

私にとっては、この方法のほうが、はるかに頭の中でいろいろな空想や想像がふくらみます。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論