クマさんの来訪?

借りた畑は、コミュニティを考える体験教室の場です。

この方が、この周辺の借りている人たちの中の長老です。どこか、かつての村山首相を彷彿させるような…。

この畑から山形市内を一望して眺めることが、一番の健康法と言います。

キュウリと支柱をわらで結んでいました。わらだと自然にくさるからいいと。

夕方、前田さんが、新たに3畝分、土をうなってくれていて、佐藤さんからいただいた、ネギと枝豆の苗を植えました。

前田さんの説明の途中に、

「クマの足跡があったと佐藤さんが語っていた。芸工大には、クマの先生いたんでなかったっけ」と、佐藤さんのジャガイモの畝の間に、足跡が伸びていました。

夜中にクマも、のそのそ畑に来たのでしょうか?

もしクマなら、どれくらいの大きさかな?

この畑の水は、長老(この「村」の村長さん)が掘った水溜りからもらって畑にかけるのだそうです。

トノサマガエルがたくさんいた、ビオトープの池のような感じです。

前田さんからは、作物の植え方だけでなく、ここを借りているにあたっての共同地の暗黙のマナー(コミュニティの共通感覚:コモンセンス:常識)も教えてもらいました。

みなが通る道は、3回に1回くらいは、自分も草を刈るよう心がける。自分の借りている土地は、下の畑の斜面まで。だから、そこの斜面も草を刈っておく。自分の畑をきれいにするのは、周囲の人への配慮もある。…

すでに、周辺は、地主の岡崎仙人が、きれいに草を刈っていてくれました。

暗くなったので、作業はここまで。夜景が見え始めました。

コミュニティの体験とは、共有地への参加を意識すること。自分の所有物をおすそ分けできること。ではないかと、あらためて感じました。コミュニティ学習は、この機会をいかに設けていくかがカギだと思います。

家の食卓に、前田さんからおすそ分けいただいた、イチゴがクンと香りました。この味は、市場を経由したものではないなあ、とあらためて実感。

自分も人におすそ分けできる日は、いつのことやら。

道のりは、ゆっくりと長く。

これは仕事とどう関係するの?

昨日、図書館2階の展示を見てきました。総合美術コース2年生6人が、自分たちで自主的に制作展示したものです。

芸術家ではない私が感心したのは、6人がみなそれぞれ、自分の作品について、自分の考えの移ろいを自分のことばでしっかりと表現していることでした。

さらに、常に毎回の奇妙な哲学的な制作課題が3週間くらいの制作時間を置いて課せられ、そのうえに、さまざまな分野の課題図書を読んでレポートを書くことも課せられている中で、自分たちでグループ展示を企画し、時間を見つけて集中して独自の作品づくりをして展示したという行動力にも感心しました。6人は、みな女子学生です。

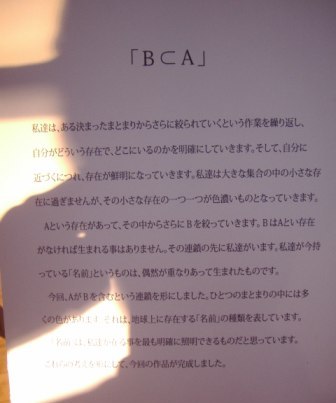

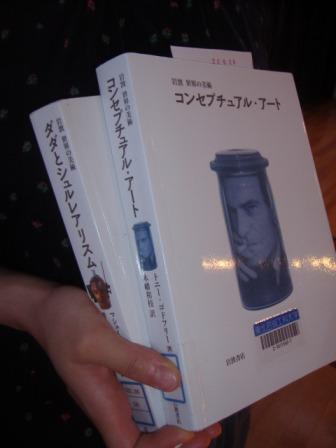

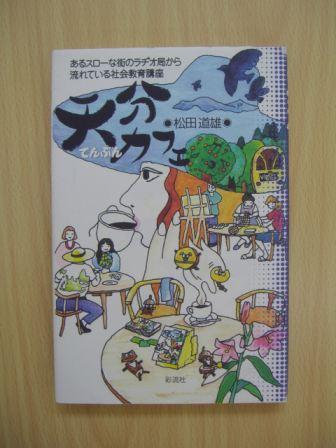

この作品は、その場に居合わせた松田りえさんの作品です。彼女は、その時、こんな本を持っていました。これが、自分の考えに最も共感するものなのだそうです(それは一人一人みな違うでしょう)。

ふと、りなさんに、「卒業後はどうするの?」と尋ねると、学校の美術の先生と答えました。

大変、意欲的で熱心なので、先生にもぴったりでしょう。

でも、この作品の感性や考えは、現在の管理的な学校教員には、必要ないことですし、否定される感性かもしれません。

そこで、

「この作品の感性と学校の先生とは、どう関係づけるの?」と尋ねると、

両者は、まったく別と答えてくれました。

確かに、仕事と趣味や生きがいやライフワークを分ける生き方もできます。

しかし、まだ、2年生なので、両者を融合させようとするもがき、試みを学生時代にトライしてみることも、意義あることだと思う、と提案しました。

新たな社会や新たな時代をつくるのは、このような行動して社会に発信するマージナルマン(マージナルウーマン)なのかもしれません。

山ガーターの陽だまり冒険3

新清堂さんへの初めてのフィールドワークは、新清堂さんをあとにして、まだ、続きがありました。大門坂のもなかの名づけの由来になった大門坂をクルマで登っていきました。

何と急な坂です。クルマがない時代なら、これは、かっこうの雪遊びの道です。その登ったところに、八幡神社がありました。

この神社も、奥行きが広く、なんとその先に、おじいさんたちの隠れ家のような秘密のゲートボール場がありました!

神妙に、お参りもしてきました。

神社の説明を読むと、ここの敷地から、旧石器の土器が出土し、また、この辺の山形市内の最古の住居跡も見つかった神聖なところだそうです。

山形にとっては、聖なる場所?

神社の前の集会所には、鐘があり、たたき方も書かれていました。地震の時は? どう鳴らす。 いろいろな鳴らし方のパタンがあるのを、私も初めて知りました。

再びクルマにのって、道なりにくねくねと行くと、大きな石があって立て看板がありました。また、降りて、見てみると「おたすけ石」と書かれて、いわれがありました。なんだか、昔昔のお話が、今にそのままただよっているような感じがします。

現代のフィールドガールズは、どう思ったのかな?

さらに、ちょっと行くと、大きな道路脇に、古墳がありました。円墳です。宝剣も出土しており、この地域一体をおさめていた豪族の墓のようです。山形を見下ろすいいところです。

古墳の隣には、建物があり、なんだろうとまわってみると、玄関があいていて、そそっと入ると、レストランでした。近くの民家を移築したもので、たまたま定休日でしたが、店の人が明日の仕込みで来ていらっしったのでした。古民家のふすまの絵まで見せていただきました。

偶然に発見する能力を、セレンディピティという造語で呼びますが、何とも、思わぬ発見をたくさんしたフィールドワークでした。

いくつの発見があったかは、冒険者本人に聞いてください。

そして、今日は、さっそく、今回のフィールドワークの記録を、自分たちなりの表現技法で無理なく楽しく表してみる通信1号づくりを、4人が額を寄せて、相談しました。

さて、どんな通信ができるか、お楽しみです。

フィールドワークをしたら、すぐ、表す。少しだけ限定でまく。これを地道に繰り返して、この生きている現実のまち中を舞台に、ジョジョを超える冒険ファンタジーを、つくり出していこいうと、夢を大きく始まりの一歩です。

こちらの記録を書いている間も、ゼミでは、スイカハウスのデザインを試行錯誤している仲間もいたり、いろいろな活動が、梅雨時期に草がわき出るようにおこり始めています。

のどかな冒険・陽だまりの巻2

新清堂さんのご主人丹野さんがきなこの菓子のイメージのもとになった神社「天皇さま」の陽だまりで、調査をした当人たちも、たっぷり、のほほんと陽だまり体験をしました。

すっかり、小さい頃のブランコを思い出し、大学にもあればいい、と語るまでに(自分たちでリクエストしてください)。

夕日のガンマンか、荒野の3人、といった感じですが、いかんせん、乗っている馬は、ちょっと窮屈かな。

すると、陽だまりに散歩に来ていた、おばあちゃんとお孫さんも、ブランコを。なんとも、のんびりしているところです。

こちらのフィールドワーカーも、全部の乗り物を体験しました。

周囲の散策と、陽だまりの現場を体験して、再び店に戻り、店内で、おばあちゃんから話を聞きました。カレンダーの女性とおばあちゃんが、店に似合っています。

テーブルをよく見ると、急須の中でつつじが咲いていました。水はねぐされしないんですか、と尋ねると、急須の口から水を出すとのこと。一同、見事にガッテンでした。

店のショーケースに並んでいる「陽だまり」。現在の包装袋は、市販のものです。これを、デザインします。

店の壁面には、いろいろなディスプレイがされています。親戚の人がいつの間にか描いたんだなあ、という絵も飾られていました。ここに、学生の作品なども展示されることができてもいいなあ、と見ていました。

店の外で、おばあちゃんが見送ってくださり、クルマに乗りました。帰りは、和菓子担当のおじいさんがつくった「大門坂」という最中の名づけになった、大門坂を見て帰ることにしました。そこは、店のおばあちゃんも、小さい頃は、雪の日に竹そりをして遊んだところ、地域の子どもたちの冬の遊び場だったところだったのだそうです。

のんびり冒険は、まだ、終わりません。続きは、また明日をご笑覧ください。

陽だまりツアーその1

今日の午後、山形市門伝の新清堂さんのお菓子、陽だまりのパッケージをデザインしたいという2年生3人、みほさん・ありささん・みちるさんと、現地にフィールドワークに出かけました。

目的は、店主の丹野さんが陽だまりをつくった経緯と丹野さんの菓子づくり論、店の特徴、地域の様子、そして、陽だまりのもとになった場所を、探るためです。

まずは、自己紹介。丹野さんからは名刺をもらい、こちらは、名刺代わりに自分の作品を見せました。

話の中で、菓子づくり職人の丹野さんが菓子をつくるための「手づくり教科書」(ノート)も特別に見せてもらいました。これは、最高の勉強! レシピとイメージの絵が、丁寧に記されていました。

店を出て、周囲の散策。かつては、芝居小屋をしていたという家のおばあさんの話も道端で聞くことができました。この街道は、かつては、大変な賑わいぶりだったようです。

陽だまりのパッケージができたら、この新星堂さんの店の上に掲げられている看板にも、陽だまりが書かれるといいなあ。それとも、描いてあげましょうか。

田んぼは、水をはって、稲がこれからすくすく育っていきます。3人の姿も、門伝の田んぼに同化しています。

小学生の男の子2人に出会い、丹野さんが陽だまりをイメージした場所を聞きました。「4月にお祭りある神社って、どこ?」わざわざ、男の子たちは、案内してくれました。

そこは、八坂神社。地域の人たちは、かつての天皇誕生日(今の緑の日)にここでお祭りがあるので、天皇さま と呼んでいる場所です。ここが、かつても今も、子どもたちの遊び場だったそうです。

なんと大きな大樹も立っていました。

陽だまり発見のフィールドワーク、報告の続きは、また明日!

あなたのご当地ファーストフードは?

このブログをご笑覧くださっている方々は、県外出身者、県外者の方も多いと思います。

そこで、みなさんに、お尋ねです。

はじめに、私のメールアドレスを、あらためてお知らせしますので、お心当たりある方は、メールいただければ幸いです。

松田道雄 dagashiyamatsuda@gmail.com

ファーストフードと言うと、食生活、労働問題、環境問題など、いろいろな視点から批判的見方もされます。

それは、ファーストフードと言うより、アメリカから生まれた現代社会システムによるファーストフード文化に対する批判というほうが正確です。

日本でも、江戸時代には、すしやてんぷら、うなぎなどは、屋台食としてのファーストフードでした。

そして、それぞれのご当地にも、手軽な食文化としてのご当地ファーストフードがあるのではないかと思います。

山形では、

どんどん焼き が、私が小さい頃からのお祭り屋台の、代表的なファーストフードでした。 大学から下った住宅地にも、一軒のどんどん焼き屋があります。

かつて、屋台を出していたそうで、その後、家にくっつけるような形態になっています。隣が公園というのも、立地のポイントです(かつての駄菓子屋のように)。

そのほかにも、山形市内には、市民の山、千歳山のふもとに、これまた、山形オリジナルという、ファーストフードの店があります。

小学生の頃、学級で千歳山に弁当開きに行く途中に、ここに立ち止まって、みなでねだったので、担任の先生がふるまってくれた思い出があります。(ということで、私もその立場になったときに、「結なし」た思い出もありました。)

さらには、大石田町という、かつて野上川の船着場で栄えたところには、日本どこにでもあるファーストフードの店に、わざわざ、それを求めて県外からもクルマで買いに来るというところもあります。翌日には硬くなり、その日だけの賞味期限なので、わざわざでも行かないと食べることはできません。

そう思いおこしていくと、ご当地ファーストフードには、何やら、人間味ある食文化の意味がありそうです。

スローフードは、屋台のファーストフードの対抗文化ではなく、コンビニ弁当やスーパーのお惣菜、冷凍食品を食卓に並べることへの対抗文化と言えます。

アメリカ的な合理主義的ファーストフードの対抗文化は、こちらのご当地ファーストフードになるでしょう。

その特色は、

チエーン化していない(個人の商い)、マニュアル化していない(個人の工夫)。です。

そんなファーストフードがそこいらにある町なら、なんと、住んでいて楽しいことでしょうか?

日本ワーク

フィールドワーク、今年度は、日本各地どこらへんを歩いてどんなことを発見するのか、それはこれからです。

今日は、栃木県下野市にある、平安時代に立てられた、当時、地方にあっては異例の大規模な寺院だった薬師寺跡を、生涯学習担当の山内さんに案内してもらいました。

当時の跡は、まったく残っていないということでしたが、少し、うろうろ歩いてみると、足元が、一面ドングリが敷き詰められたじゅうたんのようになっているところに出くわしました。目線をドングリの地面にやった時、石ころのようなカケラに、線が入っているのを見つけました。

あっ!

山内さんも、これは、当時の破片だと。いろんな痕跡があります。布などの織り地がついたもの。それもいろいろある感じです。

建物はありませんが、1000年以上前の人がつくったモノのカケラが、足元のそこいらにあるんですねえ。

ちなみに、ドングリ拾ってきたので、植えたい人は、研究室にもらいにきてください。

フィールドワークは、発見をする仕事です。

スイカ・プロジェクト開始!

6月22日、23日に、尾花沢市の未知の駅「のり蔵」さんという不思議な個人物産館のドームハウスに、スイカをモチーフにペイントする共同プロジェクトを行います。

みなで一つの作品を社会の現場に描くということは、総合美術コース初めてです。

来週、各自がスイカの第一次図案を描いたのを検討することになりましたが、それにあたって、本物の尾花沢のスイカの成長を、大学のアトリエ近くでもまじかに見ながら、自分たちもスイカ農家の立場になるようにして栽培しながら、観察し、それを図案に反映させていく、尾花沢スイカ農園の出先的なミニ農園づくりを、雨上がりの今日、行いました。

まず、農園は、以前に、山形市卸売り市場からもらってきておいた、マグロのトロ箱です。

ここに、依頼主の藤井さんからいただいた、尾花沢の品種、祭ばやし2苗を植えます。

土は、ホームセンターから全種類の土を買ってきました。フィールドワークチームは、何でも記録です。一つ一つ、会社名、土の配合素材を、手帳に記入してから、土をあけていきました。

なんだか、それぞれの土の商品によっても、配合も色も手触りもみな違うことがわかりました。

何と、見事な土のグラデーション。全部の土を買って比べる人なんて、あまりいないですよね。まずは、土の勉強から始めました。

いやあ、あんまり、日差しが強くて。若い女性には、お肌が気になるかな? と、ビーチパラソルで、日陰をつくりながら作業を続けて…。

(スイカ柄のパラソルも、いいなあ)

完成した総合美術農園(そうびファーム)に、スイカが植えられました! ゾウさんのじょうろで水かけして、さあ、これから観察開始です。

スイカ割りができる夏を楽しみにしながら。

自分たちで、スイカの栽培も体験学習していきます。

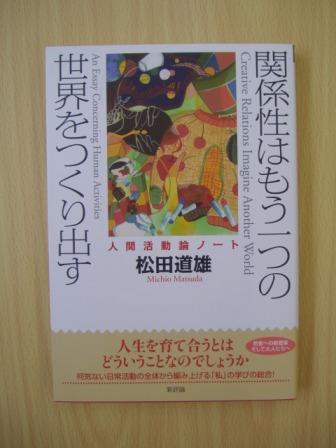

私の教科書

私の考えを大学生のみなさんが読んで考え、自分でも試行実践してみることができるような「教科書」としてまとめてみたのが、『関係性はもう一つの世界をつくり出す』です。

私という存在が、この世で生きることは、地球上のあらゆるモノ、人類がつくりあげてきたモノとの関わりとともに、人間どうしの関わりの総合的な営みによります。

通常、モノを相手にする原理は、工学などの理系学問が代表的です。これに対して、人を相手にする原理は、心理学などの文系学問が代表的です。

とかく、私たちは、分かれた学問をそれぞれに学んでいるように、モノと関わることと、人と関わることを、別々に分けて学んでいます。

しかし、…。実際の私たちの生活は、みな、一体として関わっています。

それらを、これまでの大学生との試みの事例なども踏まえて、まとめてみました。

総合美術コースでの私の実践は、この本が隠れた教科書になっています。読んでみたい人は、研究室「ブックカフェまつだなるど」にどうぞ。

この本の表紙の絵は、この春卒業した本学デザイン工学部生の馬飼野華恵さん。こども芸術関連の私の授業に受講した馬飼野さんが、手をあげて制作しました。

私が条件に出したのは、本の中味(私の考えをまとめたもの)を一枚の絵に、自分なりにとらえて表現してみること。

何度も、何度も、直しての作品でした。

実は、この表紙づくりの先行事例があります。

この本です。この本の中味(私の創造のための想像的試論)を、表紙に1枚の絵に表現してくださいと、山形市内の独立系デザイナーに依頼しました。

この時には、表紙の絵を見せて立てることができるよう、1冊ずつのダンボールの梱包も、開いて開けて折り返すと、写真立てならぬ本立てになるよう、ダンボール会社とも試作お願いしました。

文字通り、「絵になる本」がコンセプトでした。

文字の列記だけなら、iPadで、いいでしょう。とすると、本は、これから、ますます物質としての魅力づくりも付加した本づくりが必要になることでしょう。ここにも、アートの出番はありますね。

自然が先生

昼、ちょっとだけ日向ぼっこを芝生の上でしたら、芝生に、不思議な形の小さな葉のようなものが落ちていました。

その形状を見て、すぐ連想したのは、研究室の机の上に置いていた、プラスチックの止め具です。もともと、この小さなプチ止め具が気になっていて、だれが、どんな発想から考案して、どこの会社でつくっているのか、調べようと思っていたところでした。もっと、発展応用のアイデアを考えようと思っています。

さて、この葉?はどこから落ちてきたのだろうと、上を見上げると…。

それは、例のこの1本の木です。

植物、動物、昆虫など、自然から学ぶことは、工学などの高度な研究でも行なわれています。一方で、自然体験学習の必要なども説かれていますが、その際の、「自然は大切」「自然からはいろんなことを学ぶ」ということも、あいまいでオブラートに包まれています。

市民レベルで、個々に具体的に、「自然が先生に」なって、何かを生み出すことも、まだまだ可能性の余地は膨大にあることでしょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論