街中のメッセージとモダンアート

本日、朝から夜まで、手足が凍える中、総合美術コースの有志は、忍耐強く、よくディスプレイをしました。大変お疲れ様でした。

このウインドウを通り過ぎる人はみな、横目でみていきます。学生にも声をかける人もいたそうです。

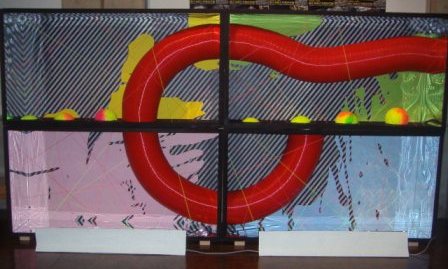

街中に出現するモダンアート。その表現に込められたメッセージ。今回は、ヴァレンタインをテーマに、単にアベックの愛を超えて、あらゆる人々が垣根を越えて、老若男女がつながる隣人愛・人間愛・人類愛を表現するというメッセージは、ここを通ってみる人に感じてもらえることでしょう。

一般に、個人が自分の空間の中で表現することが芸術のイメージかもしれませんが、それは、一人で読書をするのと同じように、きわめて近代社会に生まれたパラダイムのようです。ただし、それの当事者は、それが当たり前であると思っていますが。これに対して、このような共同活動は、これまでは、あまり機会は少ないのかもしれませんが、この共同活動の意義や醍醐味や学びがいは、それを行った学生の皆さんは、体感しているようです。

こんな街中の共同アートを、一つの窓(場)だけでなく、一気に、7つ以上の窓で、それぞれ異なるコースが、同じ時期に、街中で行ったらどうなることでしょうか?

しかも、真夏のみちのくの夏祭りの時期に。

明日の午前に、そんな夢を語る話し合いをします。

どうなることでしょうか?

人間社会のおもしろさは、それまでなかったことを、人間が集まり、語り合い、イメージを練り合って、さらに新たな人に交渉し、何か活動を生み出しつつ、それを具現化していくことなのでしょう。

お互いに、立場や仕事や住んでいる場所は違えども、ともに、何か新たなことを生み出していこう。次の世代や社会を想いながら…。そんなことを、楽しくしていこうではありませんか!

立地条件

立地条件ということばは、小学校4年か5年の頃に、社会科の地理の授業でさかんに聞いて、そのことばの意味する感覚が頭にこびりつきました。

明日の午前に、山形駅前の十字屋デパートのショウウインドウを飾る作品が、大学本館のメイン通路の総合美術準備室前に展示されいました。すると、授業前後に通り過ぎる学生がみな見ていきます。

アトリエに人を呼び込むには、ポスターを貼ってもなかなか足を運んでくれる人は少ないのですが、人がいるところに、作品自体を移動させることで、多くの目に触れられることになります。

十字屋デパート前では、どれくらいの人がどんな風に見てくれるのか、それをひらすら調査するだけでも、ユニークな研究材料になるように思いませんか?

1・2年共同メンバーの段取りと梱包のチームワークにも感心しました。明日は、雪の中での搬入作業でしょうか。防寒万全にしましょう。

カカオと小豆

体を動かすと、甘いものが一層美味に感じます。甘いものの代表は、洋風はチョコレート、和風はあんこでしょうか。チョコレートの原料のカカオ豆は、熱帯の作物です。それがヨーロッパ文明の菓子になることができたのは、カカオ豆の産地の熱帯地域を植民地支配したからです。

それに比べると、あんこの原料の大豆には、そのような他国の植民地支配の悲しい歴史を感じません。かつての農家では、米とともに家々で大豆も植えていたのではないかと思います。

和風の甘味文化も、これから世界にさらに広げることができるのではないでしょうか。

ショコラティエ(チョコレート専門職人)に対して、アズキティエもいていいと思いますが。

それには、アズキのさらなる表現の豊かさが必要ですね。

新たな社会や、新たな時代や、新たな文化は、新たな仕事・職業が次々生まれることによってつくられます。

ファッションは愉快なメッセージ

先日、村山総合支庁地域振興課の酒井さんと白田さんが来室されて、地域づくりの基本要素についてアイデア談義をしました。

その際、何だか、白田さんのネクタイにじっと目が入ってしまいました。魚のネクタイです。

身にまとうファッションは、同時に、愉快なメッセージを伝える媒介物でもある、そういうものをあつらえつくることを試みようとしている私にとっては、何より、楽しい刺激でした。

こんな風な、愉快なファッション、いっしょに共同デザイン注文生産したい、という方いませんか?

ちなみに、山形のメリヤス工場がつくった、魚柄のニットタイの試作を、今借りています。

こちらのニットタイ試作は、リバーシブルになっています。社長さんが海釣りが好きなので、魚の柄をつくったのだそうです。まとまった数の注文であれば、色もリクエストできると思います。

受身でつくられたものを買う消費者から、何かしらちょっとでも、デザインや生産に参与するような消費者に、これからなる人が増えてくるのではないかと思います。

みなさんは、どちらの消費者でしょう?

つながるバレンタイン

山形市駅前の十字屋デパートのショウウインドウのディスプレイ制作も3回目になりました。

来週24日(火)に搬入に向けて、2年1年の連合チームが担当リーダー中心に入れ代わり立ち代わり、取り組んでいます。自分の制作展示もありながらの中で、中心メンバーはよくがんばっています。

制作に関わった学生にとっては、工房のお師匠さん役である岡田先生の指導のもとで徒弟的に共同制作の中で、いろいろな立体造形の技術とモダンアートの感覚を体で覚える機会になったと思います。

この制作中に、音の交響も楽しむ時間がありました。ヤスリでベニヤ板を、あちこちでこすった時の響きは、何とも、アフリカの民族の舞踏音楽のよう感じに聞こえました。弦楽器のこすりとはまた趣が異なる野生的でダイナミックな響きでした。

「ところで、今回のウインドウで、十字屋デパートさんから依頼されたテーマは?」 バレンタイン。

「じゃあ、この作品は、どんなことを表しているの?」

フーちゃんに尋ねると、4つの場面は、老若男女や異なる立場の人たちなどをそれぞれ表わし、それらをつないていく姿を表現し、バレンタインの愛を、カップルの男女の愛という狭い意味合いではなく、広く、あらゆる人々が、立場や境界を越えて、心つながり・共感し・思いやり・助け合う気持ちを持ち合っていこうと願う、人類愛を、現代芸術で表現したものなのだそうです。

なるほど、そのことばも聞くと、さらに、立ち止まって作品をじっと観たくなります。

思いをことばにも表現したボードも脇に展示されるそうです。

今回のディスプレイは、夜になると、また別の表現が見られるしかけだそうです。アトリエの電灯を消して、真っ暗闇の中で、ブラックライトに照らされたものが浮かび上がってきました。

副手のサイトウ君から、見てください!と、声をかけられました。

工房で共同制作し、人間集団社会の中心の街中に運び披露する。その行為そのものも、一つのパフォーマンスであり、古来からの人間の文化です。今後、このような共同制作を重ねるごとに、新たな時代の人間の文化様式が生まれ育つことも楽しみにしたいものです。

ダンボールテーブル・チェア、予約注文開始

富士紙器の瀬川さんが来室されて、ダンボールのテーブルと椅子の試作を持参してくださりました。

ダンボールの特色は、手軽さ、親しみやすさ、移動しやすさ、らくがきOK、安さ、リサイクルなどでしょうか。

だがしや楽校などの屋台にも最適ですね。

予約を希望されたい方や問合せは、富士紙器さんのHPからメールされてみてください。

実際にすわって見てみたい方は、私の研究室におこしください。

瀬川さんは、そのほか、村山市の図書館から依頼された、本を入れて開いて本立てになる試作も持参されました。ちょうど、私も、8年前に出した本『天分カフェ』を入れるダンボール箱を、包みを開くと本の表紙を見せて立てて飾れるようなもの(ブックエンドではなく、ブックオープンと名づけ間ました)を、当時作ってもらいましたので、なつかしく思い出しました。

瀬川さんの会社では、社員の方に、ダンボールの新たな商品開発を募り、勤務時間後に試作づくりなどをして、売れた場合は、報酬が入るしくみも行い始めているそうです。創造的な会社経営、創造的な働き方、創造的なモノづくりは、これから最も重要で醍醐味のあることだと思います。

瀬川さんとは、別の素材を組み合わせたダンボール・バッグのアイデア談義もしました。

こちらも、本業の合間の余暇時間に、試作づくり楽しみにしています!

ちゃんとしたバッグと紙袋の中間のニッチを開拓するバッグが生まれるように思います。

ダンボールでいろんな商品開発をしてみたい方は、富士紙器さんに連絡されてみてください。

新たな商品開発や、従業員の人材育成、他企業とのコラボなどについてのアイデア談義をされたい方は、このCC喫茶店にどうぞ。

2・2・2・2−人は人類史を学び体験し直す

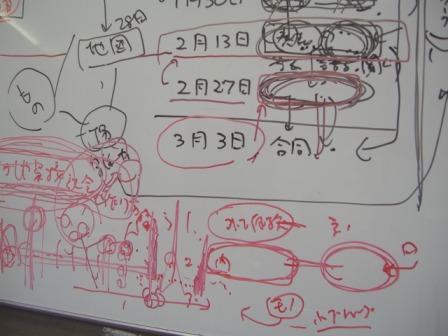

今日のすぎなみ大人塾の時間の最初のミニレクチャーの話のメインは、この黒板の右下のらくがきのような線でした。

その基本的な内容のキー数字は、2・2・2・2

小学校に入学してからいつも目先のテストに追われ、勤めてからも目先の仕事に追われながら働き収入を得て家族を支えて、その後、ようやくゆっくりできる人生時間を、人類は手にしています。その最先端をいくのが、日本人です。

今後、高齢化社会で、退職後にあらためて学び直す時の、基礎基本となることは何でしょう?

それは、人類がたどってきた道筋でしょう。

私たちはみないつかは死にますが、せっかく生まれたこの人生において、人類がよくも悪くも人類らしさを身につけてきたことを再確認しながら、残りの人生をどんな態度でどんなことをしていけばいいのかを考え合い、試みることこそ、人生の前期学習(学校教育)に対して、後期学習(成人講座)になるのだと思います。

20万年前 アフリカで草原に出て 助け合う ことを身につける。立つことによって産道が狭く手助けなくては子育てできない。

2万年前 グレートジャーニーに出ていた人類がヨーロッパで、人口密集の中で、共同で芸術を生み出す。

2000年前 古代ギリシャで貨幣がつくられ、貧富の格差、それに対する感情、社会的人間の心が形成される。

(それまでに、戦争、宗教、分配、王による組織、専門職人による技術革新などの重要局面がおこる)

200年前 ヨーロッパで市民革命がおこり、民主主義、資本主義の現在の社会システムができる。

20万年から、100分の1ずつ縮めた年表を実際につくってみるのもいいでしょう。

そして、重要なことは、それら太古から獲得してきた助け合い、共同的に生きることは、貨幣経済や戦争、近代社会のシステム化などによって、影に隠れてしまいがちですが、確かに人間の心の中にあることが、進化心理学の実験などによって明らかになっています。

大人が学び直すことの中心は、まさに、人類が得てきたことの中で、現代社会がある面の追求を強調するあまりに忘れがちになっていること、失われつつあることを、ゆっくりととりもどし、次世代に確かに伝えていくことだと思います。

「だがしや楽校的社会の作り方」という奇妙なタイトルの杉並区の講座の核心もここにあることを、今日の30分で、さらっと提案しました。

もうちょっと、じっくり、このことを考え合いたいという方は、お声かけください。

いっしょに、人類史をお互いの人生史の中で体験学習していきましょう。

雪国に若者が住むために

同じ山形でも、山形市内の雪と、山形新幹線の終着駅、新庄の雪はまったく違いました。

新庄駅を降りるところは、何と、雪の回廊です。

今日も、日中、ずっと、天から、サラサラ、ヒラヒラ、シンシン、降り続いていました。

雪のないところに住むみなさんで、雪の暮らしを体感されたい方は、山形新幹線の終着駅に降りてみればいいでしょう。

でも、こちらに住んでいる人たちは、どう思っているんでしょうか?

センター試験が終わって、迎えの車を待っている高校生に、雪の暮らしを尋ねてみたら、「もう一生分の雪を経験したので、もう雪はいい」と語りました。

以前、この地区の高校生たちと話をする機会があった時、その場の40人ほどのほとんどの高校生が、ここから出たいと言ったのを思い出しました。

どこの地方から、若者はどんどん出ていきます。雪国は特にそうかもしれません。

雪かきに追われるところに企業も来ないでしょう。

若者にとって、自分の住んでいるところから胸をはって祝福されて正々堂々と出ていくことができるのは、受験で高得点をとって偏差値レベルの高い大学に行くことです。

どんどん若者が出て行く雪国。その雪国に人を呼び込むことはできるでしょうか?

そして、若者が住むことはできるでしょうか?

雪の中にじっとこもって、思索をふかめ、哲学談義をしたり、小説を書いたり、かつての裏作工芸のように、創作活動に没頭したりする場には、雪国は逆にふさわしいことでしょう。

それには、全国均質化しているライフスタイルとは異なるライフスタイル自体をつくり出していく必要があります。でも、それは、これからの時代は、できる条件がそろってきています。

インターネットの整備、移動の整備、非正規雇用の増加。

例えば、沖縄の人と山形の人が、一年の中で、お互いの地を「もう一つの家」として、相互に暮らす豊かさをつくり出すこともできるでしょう。

賃金格差で、東京がのびて、青森・沖縄・山形は最下位とのことですが、じつは、その最下位の県の人々のつながり方には、もう一つの隠れた豊かな経済原理があります。

それは、マネー経済ではなく物々経済、貨幣経済ではなく贈与経済、グローバル経済ではなくコミュニティ経済です。簡単に言えば、モノのおすそ分けによる助け合いの生活経済です。残念ながら、都会では、モノはすべて商品としてお金で買わなければならないので、人のつながりづくりも金しだいになります。

商品の価格には、土地代や人件費やたくさんの要素が入っているので、お金で買う商品は、モノを媒介にした人のつながりづくりからすると、きわめて非合理的存在です。

雪国・地方を活性化する方策、若者が地方にも住みたくなるような社会にすることは、現在の均質的な近代社会を根本から変えたしくみをつくり出して、それを共存させていく試みによるしかないし、それを試みることこそ、次の社会づくりの扉を開くことになると、確信的に考えています。あとは、できることで実行あるのみ!と思っています。

形而上と形而下、思考と表現、頭と手

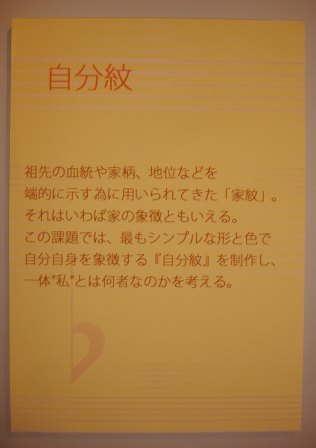

総合美術コースの1・2年合同展に展示されている課題制作の課題は、一風変わった課題です。

空をつかむような、禅問答のような課題です。頭の中での形而上で格闘したことを、具体的なモノと技術で何か形あるものに表現していきます。

頭で考え悩み、手で形づくることに苦闘してみることに関心ある人は、どうぞ、のぞいてみてください。みなさんなら、どんなことを考え、どんなふうなものを形づくるでしょうか?

年齢不問、人間の創造性学習として、大いに有効ではないかと思いますよ。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論