初雪だるま

山形市内も今日の朝には、数センチの雪が積もりました。

昼ごろ大学に行くと、楽しそうな笑い声が聞こえてきました。制作の合間の休憩でしょうか。

3人の学生が雪だるまをつくっていました。

今年は、どれくらい、どんな、雪の造形をそこいらで見ることができるのか楽しみです。

なんとも、雪国の美大ですね。

釣り針を深く深く

オーストラリアの教育方法論で、プルーフ(釣り針)ということばで表現していた論があります。

今日の1年生の「山形の風景」の講評会で、このことばが浮かびました。それぞれ分担して、月ごとの山形の風景を、何かの切り口やテーマで表現した作品です。しかし、県外から来ている学生の人とっては、今は12月ですが、他の月のことがらは、想像力を駆使して表現しなければなりません。

内なる発想力と創造性を発揮するにも、その手がかりが貧困では、何とも創造的な表現にはなりません。

触るとジュクジュクしながら、まだ木についている柿の実を手にとりながら、その実が小さく硬い青い実の時を想像するような、

ネットには決して出ていない郷土史の本をじっくり読んで、過去の暮らしぶりなどを想像するように、

近くの店でおばあちゃんの話に、あいづちうちながら耳を傾けて、その話を頭の中で思い描くように、

伝統工芸品を手にして、その素材で自分もつくってみながら、工芸職人の思いにはせるような、

そのような、自分なりに、自然科学・社会科学を総合しながら、自分なりの方法で、自分が創造していくための材料となる想像性の手がかりを得ること、それを、釣り針を深くたらす、と連想したのでした。

さて、どんな作品に高まることでしょうか?

2月の十字屋での原画展、そして、4月からの、ある広報誌表紙が楽しみです。

ちなみに、アヤカさん、カツアキ君は、その後、研究棟で2年生と板に塗装する作業をしていました。1月のウインドウ・ディスプレイの作業だそうです。こちらは、どんなディスプレイになるのでしょうか?

おまけということではありませんが、準備室で、「メーテルだ!」と副手の齋藤君。「メーテル?どこかで聞いたなあ。だれだっけ?」と、最近特に物忘れが多くなった私が尋ねると、教えてくれました。「そうそう、そうだっけ。」

ところで、このメーテルは、だれ?かな

発酵する研究室

冬は、東京などの太平洋側は、からからの青空で東京から富士山も見える日が続きますが、東北の日本海側は、どんよりした雲と雪の日になります。

でも、昨日、今日は、山形も晴天で、大学から月山もきれいに見えました。

そんな中で、私自身の研究室の中味は、そこにいる自分自身の思いが、ふつふつと発酵しています。

知的好奇心の象徴としての「駄菓子屋」から、対話とアイデアの引き出しをめざす「喫茶店」に変容しつつあります。

前職の高千穂大学に勤務していた時に、最もよく読んだ本は、プラトン全集です。

そこに記されたソクラテスと相手の対話から、ソクラテスの哲学の方法論であった、産婆術(ソクラテスのお母さんは産婆さん。自分は相手の中にあるアイデアを対話を通して引き出す、と語っています)の実際を探りたいと思ったからです。

「ソクラテスのカフェ」という、フランスの哲学カフェの本がありますが、哲学カフェでは、愛とか正義とか、あるテーマで哲学談義をします。

でも、私の研究室は、あるテーマの談義ではなく(それもあってもいいですが)、この部屋に来室された、学生、社会人と対話をすることを通して、その人の中にあるアイデアを引き出してあげることができなないか、という、創造性開発の実践研究の場です。

もし、みなさんも、自分の中の考え(アイデア)を外に出してみたいという方は、どうぞ、お気軽におこしください。

どこまで、ソクラテスになれるかわかりませんが。

楽しく、アイデア談義をしましょう。

先日、来室された高校の先生とは、2人乗り自転車、ツーリズム、地元資源、出会いと創造性、… 四方八方に広がるアイデア談義をしました。

今日は、ゼミのオカンさんと、どんな創作をしたいのかから、個と多、きたないと美、…いろいろな二重性の思いを掘り下げました。

明日は、だれとどんな対話が生まれるのでしょうか?

あなたの分析の方法は?

物事を分析・考察するのに、一般には、数量のデータからグラフ化などしてその特徴をつかんで論理的に考察する、というのが、小学校の算数や理科などからの方法論です。理系の学問は一般的にそうですし、行政の評価指標などでも、その方法が一般的です。

それに対して、単に数量のデータからだけではわかり得ない、人の会話などからの聞き取りによる、その内容そのものの分析と考察も、もう一つの方法として研究では位置づけられています。質的評価などと言われています。

さらに、それをもっと本質を直観的にとらえるという方法もあります。しかし、これは、本当に正確なのかどうか、客観的ではないとされていますし、科学者の研究でも重要な要素になっているのも事実です。芸術と呼ばれているのは、こちらの人間活動の領域をつくっているものなのでしょう。

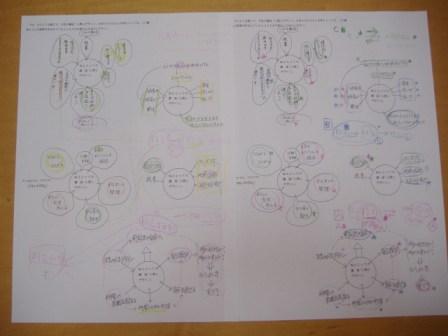

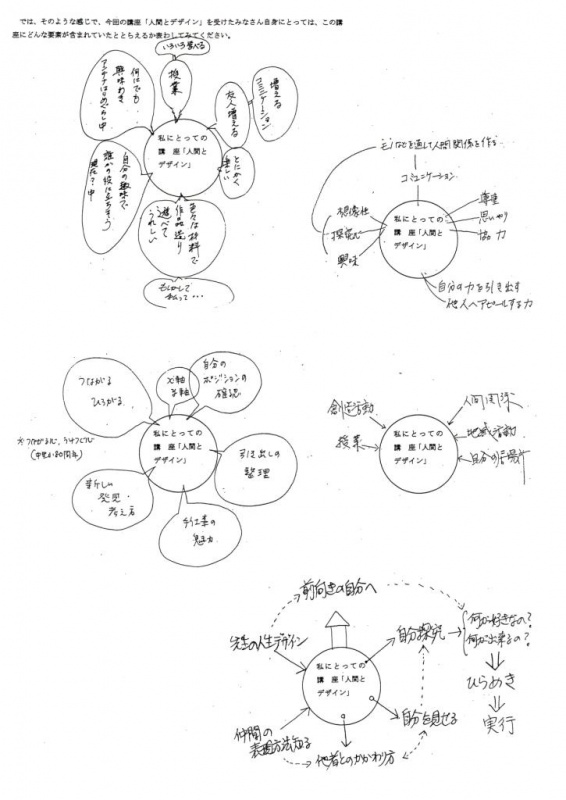

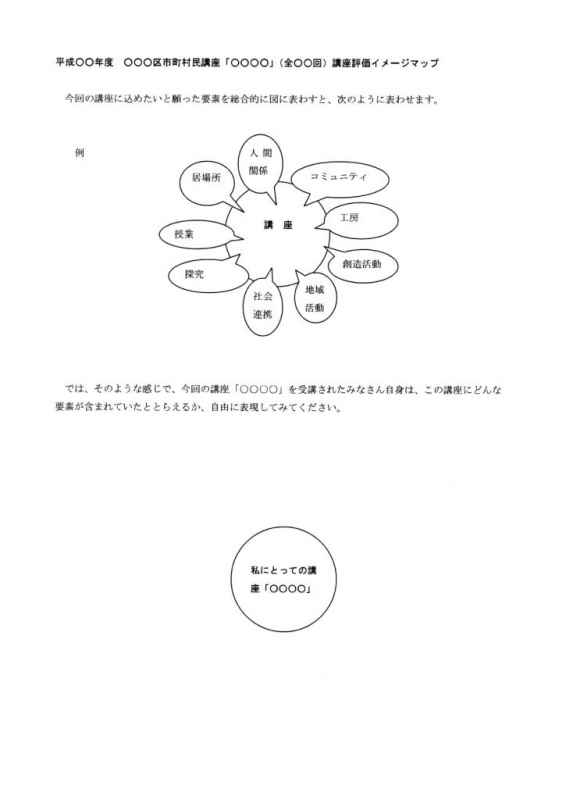

前回の、講座のイメージマップを私はどのように分析したかと言うと、私の方法論は、色鉛筆を使って、何回も色分けしてみて、全体を直観的につかみます。

ここのことばをエクセルで列記して、その数の多さや種類を分析するのが、一般的でしょうが、今回は、データが少ないので、全体をじっくり何度も色分けしながら、鳥瞰してみました。

私にとっては、この方法のほうが、はるかに頭の中でいろいろな空想や想像がふくらみます。

21世紀型あつらえ=創造参加的共同購入

これからの時代の生産・労働と消費・生活のあり方は、ますます、マクドナルド化、ユニクロ化、ニトリ・イケア化が、世界中の人々が衣食住すべてにそうなっていくようになるのでしょうか?

それは、こんなにたくさんの種類のものが、こんなに安いの?という買う立場の現実と、その裏で、こんなにマニュアル通りに安く働かされるの?という働き方が、一体になっている社会システムのしくみです。

では、もし、みなさんの中で心のどこかで、本当はそうでないものも買いたいんだけど、そうでない働き方もしたいんだけど、と思う人がいるとすれば、一体、どんなものを買って、どんな働き方をすればいいんでしょうか?

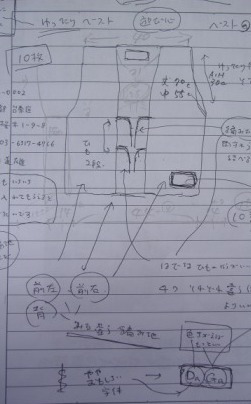

私は、そのマクドナルド化の対極の買い方(生き方)の方法として、みんなで自分たちがつくりたいものを生産現場に交渉しながらあつらえる、という方法を、ちょうど30年前の学生時代から提案実践研究をしています。

かつて、未来学者アルビン・トフラーが『第3の波』に記した、生産者(プロデューサー)でもあり消費者(コンシューマー)でもある(生産消費者=プロシューマー)というあり方に通じます。

私が、その考えを持つ影響を受けたのは、工業デザイナーの故秋岡芳夫先生の、職人へのあつらえ運動です。秋岡先生の取り組みは、現在、目黒区美術館で展示会されていますので、関心ある方はご覧ください。

職人さんには、個人が一品ものをあつらえる(注文する)ことは普通ですが、工場へとなると、数がないとできません。そこで、最小の数を募って、工場の空き時間に、工場にとってもいっしょに楽しみながら作ってもらえるようなものを、注文しようという方法です。

これまで、いろいろそのような方法で作ってもらいました。日常のすべての消費からすれば、ほんの微々たる試みですが、それでも、それによって、どこか、心持や、発想や、生き方が、すべてマクドナルド化にならずにいて、人から、何かちっと創造的なように見られるのは、それによると思います。

今日も、一つ、ニット工場で、あつらえの打診をしてきました。昨年にあつらえた第2弾です。

イメージマップづくり

大人の講座の評価づくりの実験に、講座を受講された当事者が、自分にとってはどんな講座だったのかを表現してもらうことを試みています。

今年度、世田谷区「人間とデザイン」(12回)の講座では、こんな感じの表現をいただきました。

さて、これを見て、もし、みなさんが講座企画運営の担当者でしたら、どのように分析しますか?

アジアの世紀・アラブの春・EU危機・格差デモ・高齢化・大災害・大人の講座

世界の人間社会史は、着実に地殻変動しつつありますね。それらは、個々にバラバラに各地で突発におこるように見えますが、その根底では、それらが何かかにか影響し合い、何かがつながり、連動して、新たな大変動を静かにおこしていくような気配を感じます。

その静かな大変革とは、200年前、ヨーロッパの近代社会で成立して今日までの人間社会の世界標準になっていた、個人が国家(会社などの組織体)と契約する社会契約論(ルソーなどが唱えたような)による民主主義、貨幣による生産と交換と労働のしくみをつくる資本主義経済(アダムスミスなどが唱えたような)が、どうも万能ではなく、そのしくみだけでは、みなが幸せにはならないのではないか、という各地の問題噴出です。

ヒトは長生きするようになってきましたが、それによって、自己の利己主義も社会のしくみに重くのしかかってきています。財政危機のそもそもの原因はそこにあるでしょうし、高齢日本の国家負債はその典型です。

200年前の市民革命期は、そのような人口構成比ではなかったので、その当時の社会モデルで現代を維持しようとしても成り立たないのは当然です。

そして、今の時代の革命はネットでおこされます。組織をこえて、個人がだれでもネットでつながって個の集合のうねりをつくります。

過去の日本の大災害の歴史をよく調べると、人々の心にさまざまな深層影響を与えて、時代変革の背景にもなってきています。

未来の人間社会をよりよくしていくにはどうしたらいいか?

30年前から私も考える主題にしていたことですが、2002年の『駄菓子屋楽校』(新評論)で、ひとまず整理して提起した考え方は、現在の標準となっている近代社会システム(民主主義、資本主義)はまずそのまま肯定しつつ(その代案を考えるほどの大思想力もないので)、その補完機能として、かつては意識されずにあり、それによって表面の社会システムの問題点も吸収することができた、契約以前・貨幣以前の、根源的な人間関係と生産のあり方を地域社会の生活、駄菓子屋的な自立共生関係原理(地域コミュニティ)を明らかにして、それを現代の社会システムにおまけ・社会基盤として再生創造していこう、ということです。

すべてには、一長一短があり、人間社会においても、人類史から続いてきた人間社会集団生活の様相が、近代社会システムの一元化の影で消去されてしまったことで、近代社会の短所の部分がもろに市民に負の影響を与えるこよになっているのではないかということです。

この社会づくりの提案は、文字で提起した本とともに、だがしや楽校の活動を通して、どこか直観的に共感してくださる方々が増えて、さらに、東京で大人が学ぶ学習講座として行っていることからさらに広がっています。

その具体的な実践は、高齢化によってどんどん増えている、名刺を持たなくなった人(組織社会を退職した人)が、契約以前・貨幣以前の人間のあり様として、どのように他者と関わり、自分の生きがいを見い出しながら、かつ何か社会に創造的な生産的なことを行うことができるかを試行体験学習として学んでいく講座です。

これは、まさに、これまでの人類社会の歴史ではなかったことですし、これまでは必要性が露出されなかったことがらでしょう。

人は、組織から離れて名刺がなくなったとき(そのような場面)に、どのように人とともに生きていくことができるのか。まさに、契約・貨幣の社会システムに行きながら、そうでない生き方も共生できていく生き方・態度が、これからの人類社会のあり方になるのではないかと、私は提起しています。その基本原理を2009年『関係性はもう一つの世界をつくり出す』(新評論)に要約しました。

それが、世界先端を行く高齢日本から世界に提起できる次世代世界の標準をめざす思想案の候補に一つにでもなればと思っていますが、いかがでしょうか?

というわけで、大人の講座は、近代社会に制度化されて近代社会の社会基盤となった子どもの学校制度に匹敵するような重要性を持って、今後さらに広がっていくでしょう。

今年度もまとめの時期になっています。各地の講座の評価の方法として、ユニークな試みもしています。みなさんのところでもいかがでしょうか?

非組織・つながるものづくり

焼津市の嶋マリーさんから、やーづバッグがさらに進化している写真が送られてきました。

もはや、ファッション雑誌に載ってもいい段階、銀座をやーづバッグ集団が闊歩してもいい段階にきているように感動しました。

その感動は、たんなるバッグづくりへの感動ではありません。その方法論に対してです。

カツオなどの遠洋漁港の町、焼津。かつて漁船のシートに使う帆布工場が町中に見られましたが、今は需要がどんどん減っています。息子さんが家の内装にも転用した仕事をしながら、お母さんがミシンで残りものの生地(今は塩化ビニル)を使って、買い物バッグをつくって近所の人にあげていたことを、私が飛び込み工場見学で知って、だがしや楽校をしていた嶋さんに、そのおばさんに、面を異なる色の生地で縫ってパッチワーク風にして、一つとして同じ形・色のない、一品ずつのんびり限定製造のバッグをぜひプロデュースしたらと、口だけ提案しました。

あれから6年?

私の研究室には、初期のやーづバッグがありますが、地道に着実に進化させていることに拍手拍手です。

売り方は、人のつながりで。

まさに、現代のネットワーク社会、つながりづくり社会の方法論です。

これからさらに、どのように進化していくことでしょうか?

やーづバッグを欲しい方は、マリー英会話楽校のブログから問い合わせてください。

やーづバッグのように、非組織・つながりによるものづくりをしたい方は、私までどうぞ。

dagashiyamatsuda@gmail.com

漬物変容論

山形は冬支度。でも、食卓には欠かせない「箸休め」として、冷たい漬物があります。

もし、このおまけの脇役の漬物しかなかったら?

漬物は、うまみ成分がすでに含まれています。

それを肉といっしょにフライパンでいためるだけで、温かい主菜に変身します。

それが残ったら、片栗粉を入れてスープにすることもできます。

脇役の冷たいものも、ちょっと手を加えることで、温かい主役に変容するのかあ、と食卓で哲学的思考をしました。

みなさんが、食卓で哲学したこともぜひ、聞きたいものです。

dagashiyamatsuda@gmail.com

地域とコミュニティとは?

すぎなみ大人塾も、次回はもちつき、年明けから月2回の計4回で終わります。

最終ラウンドの提案文を書いてみました。こんな内容です。

気軽に商店街で「だがしや楽校」(コミュニティづくりの体験学習)を複数開いて、

今の時代だからこそ「だがしや楽校的社会」の基本要素を熟考してみましょう。

「だがしや楽校」の原風景は、かつて駄菓子屋があった時代の地域社会の人の営みや、駄菓子屋以前の農村社会です(『輪読会版・駄菓子屋楽校』新評論、2008年)。それは、約200年の間に発展した近代社会の制度以前からあった人間集団のあり様です。地域社会の教育力やコミュニティの再生ということばはよく語られますが、論理的に言えば、どのようなことなのでしょうか?

例えば、

かつての地域社会には、ボランティア、ベンチャー、ケア、コーディネート、…などと言ったことばはなかったなあ。ということは、それらの内容がなかったのではなく、溶け込んで分離されていなかったと考えると、何かした活動の中に、それらの様相も入っていることが地域社会やコミュニティをつくる活動と言えるのではなかろうか。

地域社会やコミュニティは、法による社会契約(民主主義)でも、貨幣による交換経済(資本主義)でもないよなあ。それは、対価の報酬が定められた専門家の仕事内容でないことにもはみ出すこと。計画されていない時間に世間話をしたり人の親身になったりすること。公私の空間の中に共同的な場を許容すること。お互い様の人間関係を相互に自然に生み出すこと。…そのような様相が豊かにたくさんあることによって、法による社会契約と貨幣による交換経済だけしかない場合のギスギスした社会問題(現代の世界の状況)が緩和されるのではなかろうか。

その原風景を探る手がかりを今の社会に探すとしたら…?ローカルな商店街があるでしょう。

そこで、商店街をフィールドワークしてみたら、さっそく、「だがしや楽校」がそこでできる商店街に出会いました。

商店街で「だがしや楽校」を試みることは、商店街の中から地域コミュニティの息づかいを見つけるとともに、その中で私たちが「だがしや楽校」を体験することで、私たちが見つけたい地域コミュニティの要素(自分なりに論理的・具体的に言える内容)をつかみとり、そこから「だがしや楽校的社会の作り方」を各人なりに構想できるようにしようというものです。

その商店街は、東高円寺駅通り商店街(高円寺南一丁目)通称ニコニコロード。商店街会長さんは、小島啓子さん(梅六青果店三代目、杉並区高円寺南1−6−19、?:03−3311−7966)。とても元気できさくな方です。

この商店街は、江戸時代に厄除けの寺として栄えた妙法寺に通じる通りとして、明治・大正期に日本発の電車が運転された甲武鉄道(飯田町〜中野)の開通によって、中野駅から妙法寺に参拝に行く通りの商店街として栄えたのだそうです。小島さんは妙法寺前の清水屋さんとは親しく、何と妙法寺に至る商店街として何かいっしょにできないだろうかと話していたとのこと。商店街の会長さんとともに、副会長さんも女性で、主婦層のお客さんに等身大で対応していることが、男性中心型の商店街とどこやら雰囲気の違いを感じました。婦人会のバザーなども行なっており、地元の小学校3年生(計算を学習する学年)が、毎年、この商店街で「店体験」を10年間も行なっていることは特筆されます。今年も2月の水曜日にあるそうですよ。

(続きは、いどばた楽校へ)http://dagakko.exblog.jp/

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論