ZAOでサンプリング

12月1日

ついに、12月になってしまいました!

4年生や修士2年生は追い込みですね。

大事な時に風邪などひかないよう!

これから、最も必要なのは体力です!!

さて、

蔵王温泉に行ってきました。

残念ながら温泉に入る余裕はありませんでしたが・・・。

今回は温泉大気のサンプリングです。

温泉街にある、とある文化遺産(修復中で、まだ明記できません)の金属部分が、不思議な色に変色していたのです。

おそらく硫黄分を含んだ気体が原因と考えられ、それを明らかにするために、空気をサンプリングしてきました。

写真は濃度が高そうな、足湯でサンプリングしている様子です。

この後の分析が意外と大変・・・。

今回は修復を担当されている先生も同行してくれました。

修復と保存科学が共に動けるのが芸工大の利点。

これからも、共同の研究活動を活発にしていきたいですね!!

追伸

12月だというのに、ゲレンデに雪がない!!

スキー狂は不安でいっぱいです。

3年生調査演習旅行『保存科学』1日目

皆様、こんにちは。

しばらく更新をサボってしまい、ごめんなさい。

今日から3年生の調査演習旅行。

3年生前期までに、授業や演習で学んだこと・・・様々ですね。

それらをもとに、実際の作品、現場での取り組みを目にすることは、大切な勉強になります。

ということで専門性を考慮し、この旅行はゼミ単位で行っています。

今年も保存科学は関西旅行です!!

さて、本日は第一日目

お昼に集合したのは、

国立民族学博物館

世界中からの30万点にもおよぶコレクションは、

素材的にも様々です。

そのため、資料保存部門も大変なご苦労のようですが、

活動は着実であります。

基本的な収蔵システム、温・湿度や光の管理、生物被害対策、防災・・・

こうした活動のバックヤードを拝見させていただき、

その後は、常設展の観覧。

常設展には2時間かけましたが、それでも全ては無理ですね。

ものすごいコレクションです。

博物館の写真は掲載できませんので・・・。

万博記念公園内の『太陽の塔』で御勘弁。

参加学生のほとんどは夜行バスで朝大阪着。

さすがに、疲れていたようです。

しかし、

明日の歩きは今日より大変ですよ!!

山登りあり!?

追跡米村先生 名古屋編

大学院のK味です

7月11日・12日に名古屋大学にて行われた

第26回日本文化財科学会(以下科学会)の報告をします

かがくかい?

と聞いてもピンとこない学部生も多いことと思います

科学会とは、文化財に関する自然科学・人文科学両分野の学際的研究の発達および

普及を図ることを目的とした学会です

文化財の材質・技法・産地・年代測定・古環境・探査・保存科学・情報システム等

についての自然科学と人文科学の共同研究を行ないます

HPより

・・・うーん・・・むずかしい

少しかたいのでやわらかく言うと、

目的は、様々な分野が協力して文化財を守り伝えること

その為に、研究データ等の意見交換をしましょう

という学会です

今回の科学会では

われらが保存科学ゼミの米村先生の口頭発表がありました

前日も授業や

4回生の研究指導等

多忙の様子でした

「先生何時に出発ですか?」と伺ったところ

「・・・・・・今からです・・」との返事

発表者なので前日入りしたいと話していました

尊敬します

俺も夜行で追いかけます

ぶろろろろzzz

― 翌日 ―

はて会場の名古屋大学はどこぜよ

地図持っちょらんにー

とキョロキョロしていると

足もとに何やら

ヤング山手

・・・・・・青春通りと同じ発想 大学付近か?

正解 でした

開場前に会場に到着できました

科学会のマスコットのフクロウです

名古屋ヴァージョンです

米村先生は他の研究者の方々と何やら話していました

ちなみに中央の女性は美文の卒業生です

誰だか分かりますか?

10時

いよいよ米村先生の発表です

発表内容は

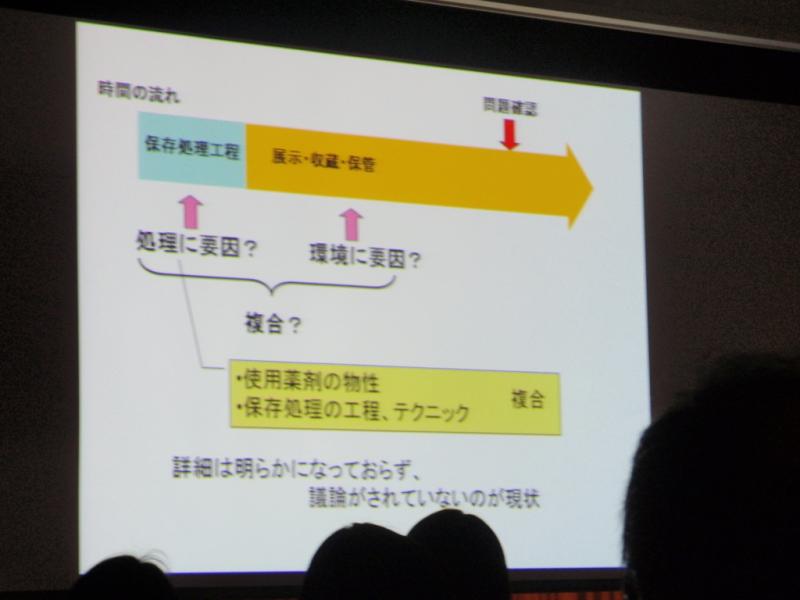

「保存処理工程と処理後保管環境におけるPEG分子量の変動要因」です

※PEGとはポリエチレングリコールという薬剤の略称です

発表では導入部分を丁寧に話していました

異分野の方も多数いたので

とても真摯な姿勢だと感じました

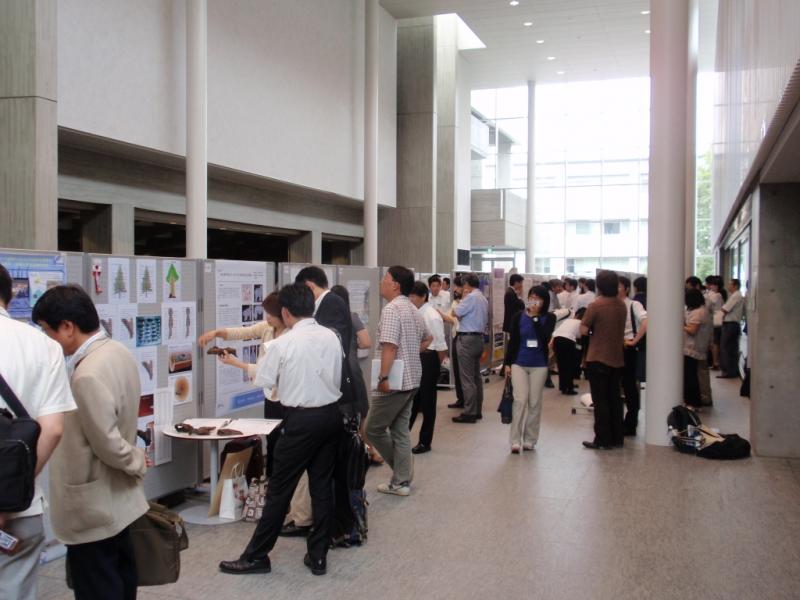

科学会では口頭発表の他に、ポスター発表もありました

研究は独りよがりであってはいけません

常にどこに還元できるかを考えるように

先生に教えられたことです 沁みます

発表終了後

お疲れ様でした

誰か紙やんないかなぁ

=====

仕事が早い 院生

気配り上手な 院生

困ったときは 院生に聞く

副手も とっても頼りにしています

最後の一文は 後輩への想いが凝縮されています

[オープンキャンパスインフォメーション]

保存科学体験「科学体験!隠れた情報が見えてくる!

文化財保存修復研究センター3F保存科学研究室

および1FX線撮影室

8月1・2日 10:30〜16:00(随時参加可)

内容:

X線透過画像、赤外線反射画像など、

見えない情報が見える手段をご紹介。

金属顕微鏡を使って木材など

微小な組織を観察する体験をします。

K味さんに逢うならこちらへどうぞ

最近の演習より

こんにちは。

久々の書き込みとなってしまいました。

今日は最近の保存科学演習を紹介します。

まずは近年稀に見る異様な盛り上がりとなった

酸・塩基の実験。

文化財を構成する様々な材質は、環境条件によっても異なる物性を示します。

中でも酸性度、塩基性度は材料劣化の重要な因子。

というわけで、様々な物質の酸・塩基性度を測定してみました。

まずは、遊び心を入れて・・・

赤キャベツを煮出した液(これが、酸・塩基の指示薬に!)に、

各自用意してきた液体を加えてみます。

右が赤キャベツ液の原液

真中はそれにジンジャーエールを加えたもの。

炭酸は酸性なので赤く変化!!

やっぱり、色が変わるとか、変形するとか

変化のある実験は“うけ”がいいですね。

ちなみにアルカリ性では・・・

是非、チャレンジしてください。

酸・アルカリ度をより細かく調べるには、

pH試験紙が有効です。

↓こんな風に変化した試験紙をチャートに合わせて判断します。

これはpH=4でしょうか。

今週は、金属の錆の実験も始めました。

食塩水をしみこませたろ紙の上に鉄と銅の釘をのせると、

数分後には鉄くぎ煮変化が現れました。

今後、これらの運命は・・・?

種々の接着剤の溶解性についても実験しています。

文化財の保存修復には、なくてはならない様々な接着剤。

どんな溶剤に溶けるのでしょうか?

接着剤と各種溶剤を写真のようなチューブに入れて、

ひたすらシェイク!

完全に溶けるもの、懸濁するもの、全く変化しないもの・・・いろいろですね。

このような、簡単にできる実験を通して、

保存科学に興味を持ってもらおうと企んでいます。

皆さん、実験は好きなようです。

でも、レポートが・・・。

保存科学 教員Y

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 5月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

最近の投稿

アーカイブ

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年10月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年2月

- 2017年10月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年8月

- 2015年6月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月