日本文化財科学会

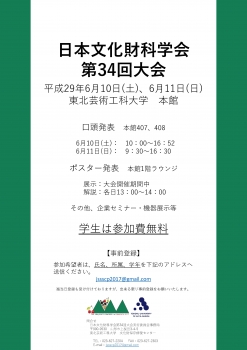

日本文化財科学会第34回大会

本学にて日本文化財科学会第34回大会を実施致しますのでお知らせいたします。

日本文化財科学会は文化財に関する自然科学・人文科学両分野の学際的研究の発達および普及を図り発足した学会です。

2017年度の第34回大会・総会は、東北芸術工科大学を会場として開催いたします。皆様ふるってご参加くださいますようお願いを申し上げます。

また、会員外の方の参加も歓迎いたします。関心をお持ちの方にお知らせいただきますよう、併せてお願いいたします。

※学生は参加無料、一般参加は参加費をいただきます。

主 催:日本文化財科学会第34回大会実行委員会

会 場:東北芸術工科大学 本館

日 時:平成29年6月10日(土)、6月11日(日)

内 容:口頭発表 本館407、408講義室

6月10日(土): 10:00~16:52

6月11日(日):9:30~16:30

ポスター発表 本館1階ラウンジ

展示:大会開催期間中

解説:各日13:00~14:00

その他、企業セミナー・機器展示等

アクセス:東北芸術工科大学

〒990-9530 山形県山形市上桜田3-4-5

連絡先:日本文化財科学会第34回大会事務局

023-627-2204

jssscp2017@gmail.com

春のOC

こんにちは。

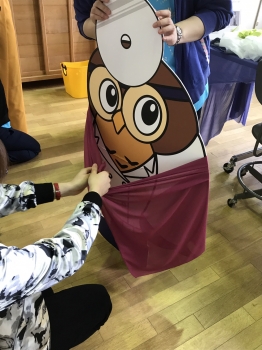

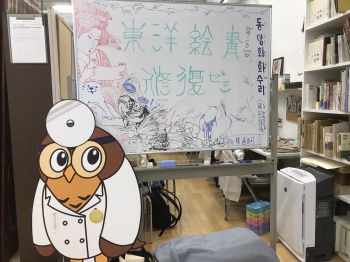

一部の学科学生から、アツイ支持を集めているシュウフクロー。

※文化財保存修復学科公式キャラクター

そんなシュウフクロー、春からツイッターを始め一緒に学科の宣伝を手伝ってくれることとなりました。

↓↓↓ ぜひフォローをお願いします! ↓↓↓

シュウフクロー(@shuuhukuroTUAD)

そんな優しいシュウフクローと一緒に・・・遅ればせながら春の文化財保存修復学科OCを振り返りたいと思います。

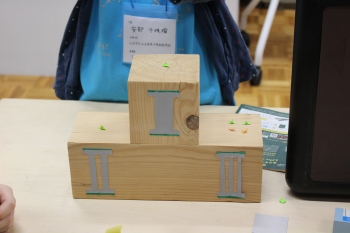

本館ブースでは今年も15mmの折り紙で折鶴を折って時間を競うWSが行われていました。

今年の結果は・・・!

お手製の表彰台でちょこんと表彰☆

何分で折れたかな?

立体修復ゼミでは仏像のコスプレ体験。スタッフの方が丁寧に仏像の特徴を教えながら、着付けをしてくれます。

いい感じですね。

うん、いい感じ。

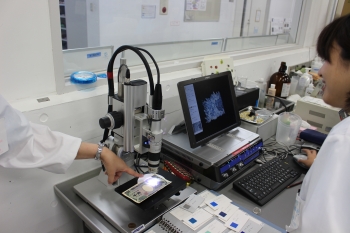

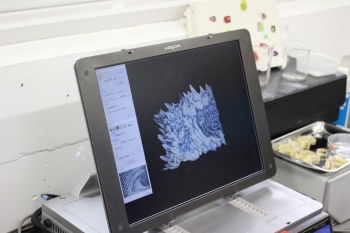

保存科学ではレントゲン写真の撮影体験、顕微鏡WSを行っていました。

お札を顕微鏡で観察したものを3D化しその様子を観察。

東洋絵画のお部屋。

東洋の修復室は、畳敷きで居心地が良いです。

伝統的な技法を使っての栞作りWS。

お次は西洋絵画修復室へ。

補彩体験を行っています。補彩とは、絵画など彩色がはがれてしまっていたりする箇所に、色をあわせる作業です。

他にも作品の撮影の手順など。

実際的な作業の様子がわかるように展示されていました。

4階では入試相談コーナーは多くの高校生に来て頂きました。

次回は7月29日、30日に夏のOCを実施しますので、

また本学科のことを知ってもらえるように、楽しんでいただけるように企画を考えていきたいと思います。

ふわふわとの戦い

山形は日に日に暑さが増してきております。

そろそろ半袖でも良い頃でしょうか。

今日はまたまた西洋絵画修復室にお邪魔しましたところ、

1年生の「絵画技法演習1」という授業を行っていたのでその時の様子をちょこっとお伝えしたいと思います。

本学科では、3年生になると各分野に分かれて専門の授業を学んでいきますが、

1,2年生の間は全専攻一通りの勉強をします。

今は西洋絵画修復の授業でテンペラ画で模写を行っているようです。

木地に下地を施し、彩色、加飾までを行います。

既に早い人で、金箔を貼る工程を行っておりました。

金箔は、ものすごく薄く繊細なもので、ちょっとしたことでふわふわし、扱いが難しいです。

空調の風でもふわふわしてしまうので、冷房なしで、今日は暑さと戦いながらの演習となりました。

私も昔金箔を初めて扱った時には、同じような暑い部屋で戦っておりました。

暑いけど汗は流さないように、息はなるべくとめるように・・と言われひーひー苦しんでいたのを思い出しました。

中右先生のお手本をみながらみんなも挑戦していきます。

先生が行うと簡単そうなのですが、いざ自分ですると・・・

難しそうでしたが、みんな楽しそうに取り組んでいたのでよかったです。

作品の完成が楽しみですね。

縦と横

みなさんGWはゆっくりできましたか?

今日は西洋絵画ゼミの授業の様子をお伝えしたいと思います。

絵の修復というと、みなさんまず思い浮かべるのは補彩など画面に手を加えるという仕事ではないでしょうか。

実際西洋の修復室に見学にいくと、画の修理自体だけではなく、額縁の修理などをしている現場によく立ちあったりもします。

カンナを使っての仕事であったり、糸鋸作業であったり・・・

最初に西洋修復室へ入ったときはこんな仕事もするのだなぁと驚いた記憶があります。

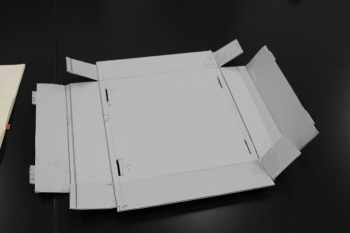

今日は、修復を終えた作品を納品、搬出するということで、作品を保管するための保存箱を製作しているようでした。

修理だけでなく、保存のためのこうした作業も自身で行うのですね。

お預かりする作品は、それぞれによってサイズが異なります。

作品にあわせた保存箱を用意する必要があります。

サイズを採寸し、一点一点にあわせた仕事をしますが、最初が肝心。

本番の仕事をする前に、模型を作製し間違いのないよう計算を重ねます。

保存箱を作る人、額縁を加工する人、作品を撮影する人・・・・と効率よく分業で作業をすすめていきます。

修復って縦のつながり、横のつながりが大事なのですね。

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 5月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

最近の投稿

アーカイブ

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年10月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年2月

- 2017年10月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年8月

- 2015年6月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月