あなたをとりまく偶然は?

あなたのまわりには、どんな偶然があるか、探してみてください。もしくは、あなたは、どれくらいの偶然によって、今いるのかを。

研究室に荷物をどやどや運んで、かたづけている時に、何という偶然がおこりました。研究室の窓側の壁面です。初めに部屋に用意されていたのは、机だけです。向こう角に、畳を横に一畳敷きました。畳は、自宅に敷いてあって、床張りにしたので使用しなくなったものを持ってきました。

その隣に、御茶箱を置きました(教材用の糸など入れています)。これは、30年前の学生時代にお茶屋から買ったものです。

その隣に、4月初めに卒業生が廃棄に出した大量の画材の中から一枚ひょいともらって敷きました。

その隣に、3月まで東京上野の部屋で使っていたカラーボックスを置いて、プリント資料などを入れました。

その隣に、20年前に壊した家で使っていた、大工さんにこしらえてもらったソファーの台部分を立てて、積ん読棚にしました。

すると、まったく計算したわけでなく、置いたところ、何と、ぴったりと治まってしまったのです!

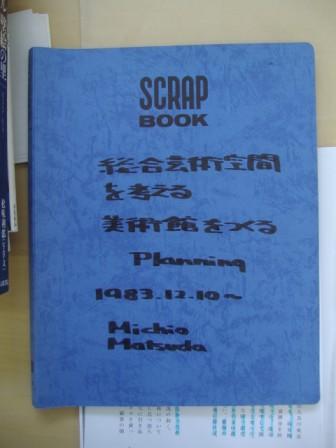

そう言えば、研究室に自宅の書棚からも運んできた中に、思わぬスクラップブックを見つけました。

大学生(人文学部美学専攻)の時に、教育学部美術科の仲間と、夜、連日、談義をして、山形に総合的な芸術の場をつくる提案をしようと、芸術新潮などのバックナンバーなどをあさりながら、日本・世界の美術館を調べて、メモ書きしたものです。

20歳前後の若い時期は、「疾風怒涛時代」とかつて言われたように、何かに熱く燃えて、もがき・あがき(ギリシャ語でアゴン)試みようとすることができます。

あーあ、自分もそう言えば、そんなことしたっけなあ、となつかしく思い出しながら、ふと、この部屋の自分に、われに返ると、何と、総合美術コースという新たに開設された教員にまぜていただいています。

このスクラップブックの試みは、地下組織や秘密結社や子どもの秘密の基地遊びの続きのような試みだったので、まったく、履歴書や実績には出ていませんし、私も語ってもいませんでした。

これも、何と言う巡り合わせの偶然なのでしょうか。

こちらのほうは、

総合芸術空間を考える会 → インターデザインプロジェクト → 総合生活環境芸術創造集団「蒼」(壁画とニットプロジェクト) → セレンキッズ・プロジェクト → 駄菓子屋楽校・だがしや楽校 → …

と、活動が変容しながらも、その考えや心は蓄積されてきているのかもしれません。

あなたの偶然を探してみてください。

30年後のあたなは、今のあなたと、どんなつながりがあるでしょうか?

君の仕事は?

君の名は?

matsuda michio.

君の仕事は?

ん…

かつては、中学校の社会科の教師をしていました。

ここでの今の仕事は、社会化の教師…?

人は、生まれてからさまざまな人との体験などによって社会化がはかられます。

一人の教師がその人の社会化を担当するということはありえません。

私が担当する社会化は、

総合美術コースで学んでいるさまざまな学習課題を社会化する案内役(ガイド)・仲介者(メディエーター)・媒介者(ポリネーター)の担当です。

広くくくれば、芸術の社会化、専門学問の社会連携、という感じです。それは、学校教育とは並行して、社会教育を行なってきたことが専門となって、今回、芸術家の専門の先生方がいらっしゃる研究室の棟に、一人異色の社会教育専門の私が混ぜてもらいました。

ということで、本丸の仕事を始めています。

昨日は、朝日町のアサヒ技研さんが来訪されました。金属パネルに点描画のように穴をあけて図案をつくり、それを自在に曲げて、光を組み合わせたり、室内、屋外などさまざまに応用配置する空間アートの商品を出しています。アートパンチという名称です。

実物を持参いただき、芸術指導の岡田先生、花澤先生、そして、学生もいっしょに、その商品世界を知りながら、そこにアート、総合美術のどんなことがさらに生かすことができそうか、ちょっとだけアイデア談義しました。

今日は、中山町の穂積繊維さんが、カーペットを持参してこられました。

穂積繊維さんのカーペットの特徴は、ドリルで打ち込む方法です。金属での点描画がアサヒ技研さんなら、こちらは糸素材の点描画のようなものかもしれません。いろいろなモノづくりの生産の仕方を比較してみることで、素材と技術の根源的な比較も見えるかもしれません。

学生が課題制作をしているところに、ちょっとおじゃましてもらいました。一体、それが、相互にどのようなメリットがあるのか、その相互互恵関係性の中身が、私の専門研究内容の一つです。

もし、それが当事者に了解ならない場合は、どちらかが労働提供した場合は、お金を労働の対価で支払う貨幣経済関係になります。

では、その互恵関係性の中身は、どのようなことがありそうか、今日の穂積さんの場合で言えば、次のようなことが出てきます。

アトリエの入り口に、突如、テーブル一つで、穂積繊維さんのカーペット工場ブースが出現しました。完成商品だけでなく、素材の糸や、ゴミに出る資源なども並べられて、製作している社長さんご自身のライブの語りもある小空間になりました。その奥は、本来行なっている2年生のtenshonの課題の石膏どりです。

もちろん、社会で実際に生産されている方と実物のモノが、学生の学習現場に現われることは、学生にとっては、社会とのつながりを体感する大いなるメリットになります。

一方で、穂積繊維さんにとっては、商品PRの場になります(学生自身が今買うことがなくても、感動することがあれば、家族やだれかに語るクチコミ者になります)。

ここでは、実物と話に興味持った先生・学生が、一致して、のちほど、実際にフィールドワークで工場見学に行こう!となりました。

穂積さんでは、これからは、単に商品を売るだけでなく、工場にも来てもらってカーペットづくり体験のワークショップなども行なってみたい、と希望を持たれていましたので、こちらの学生が訪問することは、具体的なワークショップの企画実現や、興味ある学生が実習に行きたい、さらには、就職したい、といういい人材を雇用するチャンスも生まれるきっかけにもなっていくことが期待されます。

さらに、ここでは、穂積さんに学生が今制作している現場見学もしてもらいました。穂積さんにとっては、見学して知的好奇心を得ることができます。そこでは、「これ何?」ということを学生に語ってもらいました。見知らぬ社会人に、自分の制作をちゃんと語り伝えることは、学生にとっては、最も基本的なコミュニケーション学習になります。

3年生が、三角と四角の間の自分の立体造形を語りました。そのやりとりの中で、穂積さんは自分の工場でしている、「扇風機で乾かすと早いよ」という現場からのアドバイスもしてくれました。

さらにおまけが。穂積さんが行こうとすると、3年女子が穂積さんがぶらさげているカーペットの小さなホルダーケースに目をとめて、これいい、と。美大生だからか、女の子だからか、いずれにしても、消費者の視点での新商品開発のニーズをふとした応答で見つかることもあるかもしれません。それは、穂積さんにとってのメリットになります。

こんな風に、相互の関係性をこまやかに吟味してつかんでおけば、臨機応変の仲介役で、お互いにお金をかけずに相互互恵関係性をつくり出すことができます。

これが、私の社会関係性の専門の応用の一つです。

私は、これを仕事に、芸術の先生方とのチームプレイの中で、学生が社会で活躍していく人材になるよう努力していきたいと思います。

総合美術コースに自社製品紹介、参観大歓迎です。私が連携づくりを担当します。

松田道雄 matsuda.michio@aga.tuad.ac.jp

ワークショップをワークショップ

今日の6時限、大学院の「こども芸術研究領域」の授業で、ワークショップについてワークショップする授業をしてみました。

もっと具体的には、アート・ワークショップとソーシャル・ワークショップを相互に生かすことを体感してみるワークショップです。アートの分野では、ただ作品を描いて展示するだけでなく、体験活動やプロセスを参加体験するようなワークショップもよく知られて行なわれるようになっています。

一方で、行政職員やNPO、まちづくりなどでも、通常の会議ではなく、出席者が参加型の会議をワークショップと呼ばれています。

学校の授業で言えば、先生による説明や講義ではなく、グループ学習や作業体験学習を指します。

では、豊かな表現技法を学んでいる美大生が行なうアートのワークショップが、アートの分野を超えて、社会に役立つワークショップをすることができるには、どうしたらいいのでしょうか?

一つは、人間社会(ソーシャル)の根源的なことがらとは、具体的に、どのようなことなのかを自分なりにとらえて、それをアートのワークショップの中に、体現するということです。

例えば、ことばとはそもそもどのように生まれるのか?

協力するとはどのようなことなのか?

思いやりとはどのようなことなのか? …

社会的に必要な根源的な要素とは、実にたくさんあります。

それらを真摯に素直に考えることです。

もう一つのアプローチは、

絵の具、筆、キャンヴァス、色、はさみ、版画の技法、点描法、… など、日頃、自分がアートの表現に用いている素材・道具・技法を、日常生活、勉強、仕事、会議などに幅広く応用してみることです。

美術の時間だけ豊かな表現をして、それ以外は無味乾燥な用具と技法で暮らすことほど、もったいないことはありません。

今日のワークショップでの、最後に、私の提言は、

アートの豊かさを自分の作品のみに閉じ込めることは、自分の人生と世の中を豊かにする機会を奪っている。

では、具体的に、どんなワークショップをしたのかと言うと、次の4コマ写真を見て、想像してみてください(一体全体、何をやっているのかわからないですよね)。もっと、知りたい方は、授業に出た院生の方に聞いてください。

そして、あなたなりの、ワークショップのワークショップを、機会あれば試みられてはいかがでしょうか?

不思議な物語の始まり

奇妙な名前のカテゴリーが生まれて、不思議な物語(ノンフィクション)が始まりそうです。

ことの始まりは、東京から山形の家に戻ったら芽を出したジャガイモがあったので、それを研究室に持ってきて水栽培をしていたことからです。どんどん芽が伸びてきたので、いつまでもここままにするわけにもいかないかなと思いながら、日曜日に大学裏手の悠創の丘ふもとのはたけを散歩していたら、畑仕事をしていたおじさんに出会い、突然、とんとんと畑を借りることになってしまいました。

バンダナを頭にまいた、そのおじさんの行動は迅速で、すぐ地主さんに交渉してくれてOK。地主さんにあいさつにうかがうと、何と、初対面の私に抹茶を立てて出して、山形に来るクラシック音楽会はみな聞いていること、遊びが大切なこと、農業は育てるだけれども、今の教育は教えるしかしていないことなど、にこにこ笑顔で語ってくれました。

翌日には、竹林から竹の子をもらいました。何やら、ふわふわと千人のような地主さんです。芸工大の敷地の一部も、この地主さんの土地だったそうです。

今日の朝6時半、紹介してくれたおじさんに畝づくりを教えてもらいました。牛フンの堆肥も分けてもらい、耕運機で耕してもらって、まず、2畝。「OK牧場」のしぐさをもらいました。人のためにさっと労力を手助けしてくれるその速さは、戦国時代の前田けいじが定年退職して農業したらこうなるのかなと思いながらみていました(名前は前田さんです)。

それから、この借りている農村の町内会長さんのような長老さんに引きあわせてくれて、あいさつをしました。元村山総理にそっくりのおじいさん。実は、5年前、私がこども芸術教育研究センターの研究員で、野外授業をした際に、おじいさんがクルマを脱輪していて、学生といっしょに手助けをして知り合いになったおじいさんでした。

肌に風があたっていたにもかかわらず、竹林がなびいているのを見て風を感じ、身体の感覚と環境の不思議なポリフォニーを、さっそく体感しました。

まじめに教育を考える人なら、このはたけで様々なことを感じ考えるこの場を、賢治の学校、賢治の教室 と呼ぶでしょうが、私には、ここは、秩序正しい学校教育というより、駄菓子屋的知の起源を感じ取るような場になりそうな予感がします。

日本の小学校の国語で最もよく読まれているのは、宮沢賢治の作品だそうですが、そのわりには、宮沢賢治のような人間は学校からなかなか育たない感じがします。

「もし、現代に賢治がつくった羅須地人協会があったら?」どんな活動をしていたのでしょうか?

実際の賢治の時代の岩手の農民の生活は苦しく、賢治の活動もつらく苦しいことがたくさんあったことがうかがえ、現代の、余暇で畑仕事を気楽にすることで、賢治の「農民芸術論」の意味合いが体得できるとは思いませんが、想像していく手がかりに、突如この場所が現われました。

土地に根をはる東北人(それゆえ、都市の遊牧民的行動をとることができないのでしょうが)に、一歩、足を入れつつあります。家が裕福だった賢治は、よく東京にも行っていましたが、賢治自身は、農耕と遊牧、形而上と形而下のマージナルマン(境界人)のような葛藤もあり、そこから作品が生まれていったのではないかと、思い巡らしています。

コミュニティを体験学習していく場が一つ増えました。

千年プロジェクト開始!

今日は研究室に、尾花沢市でしめ飾りをつくる猪俣さんと、モノづくり仲間の有路さんが来室しました。それを聞きつけたチュートリアルメンバーも、ぞろぞろと。アイデア談義になりました。

有路さんは、三人の仲間と建築会社を立ち上げたのだそうです。大達という会社名は、大きなことを達成するという願いを込めたとのこと。きっと、その通りになると、今日の話し合いで感じました。

有路さんがまず見せたのは、とれそうでとれない千鳥格子の組み木。子どもたちから評判がいいので、これを玩具にできないかと。耐震玩具のようなおもしろさがあります。

宮大工について寺社仏閣の建築もしている有路さんは、その技術に関心があるとのことです。

次に見せてくれたのは、四方差し。これも精巧な組み方で、日本のかつての大工の技術を目の前で再現してくれた感じです。どちらも現在の建築には、手間がかかって使われていないとのこと。

きっと、法隆寺以来、千年以上も前からかかって培われてきた日本の木工技術を、次の世代、次の世代にも、何か楽しく知的好奇心を喚起するモノとして作ることができれば、それこそ、未来の人類への貢献になります。文殊の知恵遊び。スイスの玩具メーカー、ネフ社を超えるような、世界に誇る宮大工の伝統を未来に伝える木工玩具メーカーがこれからきっと生まれることでしょう。

2回目来室の猪俣さんは、しめ飾りをデザインしたいという学生に、さっそくしめ飾りの基本パタンと、猪俣さんの要望を伝えました。8月をめどに、来年の正月から何年後?何十年後?何百年後?まで、伝えられるかもしれないアノニマスデザイン(無名性の伝承デザイン)の歴史の中に、参加することになりました。

私たちが行なうしめ飾りプロジェクトは、

1 しめ飾りの歴史と内容を調べる。

2 新たな縁起かつぎのことば合わせの農産物(特に県産)を探す。

3 なわなえを見学体験フィールドワークする。

4 総合美術の課題制作(または自分の専攻分野)の技法と発想を生かす。→ どのような課題や専門をどのように生かしたのかをだれにでも語れるようにします。それを私が指導します。それを武器にシューカツで語ることができれば、丸でしょう。

もう、この場で、日本の生活文化の歴史を変えるようなアイデアが出ました。それは…? これからのお楽しみ。

あらゆるジャンルを超えて創造性を育む総合美術コースの多様な学習の成果は、社会の大地にまもなく芽を出しそうな気配が出てきましたが、当然これからが産みの苦しみを経なければなりません。

安易なものやマニュアルの指示の仕事ではなく、人類の歴史的視点からしようとしているという風に思えば、それはそれだけ若い情熱を傾ける価値のあることでしょう。

千年規模の大津波からの復興と再生をはかる東北で、芸術とデザインを学ぶ若者たちとそこに生きている若きものづくり人たちよ! 千年のものづくりをしていこう!

壁面は、だれ(学生)とだれ(社会人)のプロジェクトがおこるのかが「見える化」された、出会い系プロジェクト戦略マップに変身です。

飛び込み職人探訪

グーグルで、山形 鍬 製造 と打って出てきたのが、山形市船町にある鈴木鍬製作所でした。日曜日でしたが、飛び込み探訪をしてきました。

三代目というご主人がいらっしゃり、工房の中を見せていただきました。山形県の内陸では、鍬をつくるのはこちら1軒だけだそうです。その前は、馬の蹄鉄屋さんだったとのこと。

内陸の山形市になぜ船町という地名があるかというと、

須川のほとりのここが、船着場になっていて、汽車が開通する前は、ここが、今で言えば山形駅前のような存在だったのだそうです。今は、普通の通りですが。当時は、この通りの家はすべて店をしていて、どの家も屋号があるのだそうです。

鍬の形状は、地方によって実にさまざまなのだそうです。奥が山形の内陸地方のもの。真ん中は、庄内。手前は、鹿児島。福島のは、山形よりも幅広い鍬でした。それぞれの土地柄と土質なども関係あるのでしょうが、それぞれの利用者(農民)から、こんな鍬をつくってほしいと依頼されて型をとってつくるので、各地のさまざまな鍬の形状はそのまま多様になっているのです。鍬を生産しているところが、このような鍬を使えと、消費者に押し付けるような近代の大量生産システムとは異なる前近代のものづくりの様相を垣間見ることができます。

何かかにか、芸術も含めて個人のものづくりに携わっている方は、職人のものづくりの現場訪問は、大切な生きた勉強になります。鈴木さんの代で、鍬づくりは終わるということですが、なんとも残念ですね。

全国、大地と鍬の展覧会もあれば、日本の農業の多様性と豊かさを再発見する場になりそうです。

ところで、どうして、鍬づくりを捜したの? は、次に。

子ども世界が乱入!

今日は、第4回目の山形市落合スポーツセンター避難所での、おしゃべり手芸の会。チュートリアルのメンバーが初参加でした。みちるさんとみどりさんは、課題で残った針金を持参しての針金手芸。ちはるさんは、布地の手芸。しおりさんは、みんなの様子を素描。

これまでのこのおしゃべり手芸の集いは、おもにお母さん世代がお互いに手を動かしながら語り合うことができました。

今回は、そこに、どこからかぎつけたのか、子どもたちが次々に参加してきました。

すると、多様な大人の手わざ(アーツ)の大地(大きな一つのテーブル)は、突如、カーニバル的様相に変身しました。静から動へ。

それは、全身ゴムまりのようにして子どもの動くスピードと、興味関心が次々に変化すること、そして、大人の常識を超えることをすることなどに、あります。子どもは、モノそのものだけでなく、大人の活動そのものに、たわむれをぶつけます。しおりさんのスケッチをとりあげて、くるくる追っかけっこが始まったり、…。

これが、これまでの社会をこわして次世代をつくることができるエネルギーなのでしょう。

このような場では、大人がじっくり語り合い、耳を傾けることはできません。それゆえ、子どもがいると、大人の仕事は集中できなく、乱されるので、子どもは子どもの専門職をつけて囲い込んだのが、近代社会です。でも、そうすると、子ども世界と大人世界は断絶してしまいます。

この加減をどうするかが、人間社会の一つの試みの視点です。単に、それは、子育てや教育に関わる人だけが議論しても、社会全体のダイナミズムは生まれないでしょう。

まるで、中世のブリューゲルの「子どもの遊戯」の世界が突如わきおこったような集いの中で(だがしや楽校が生まれてきた!という感じです)、東京都杉並区のすぎなみ大人塾のみなさんからの贈り物の数々をお渡しし、小さなカードづくりも子どもたちが体験しました(自分のお母さんにカードをかいていました)。直接のモノを媒介にして、福島のお母さんと杉並のお母さんたちのゆるやかなつながりも、きっと生まれることでしょう。

復興支援の第2ステージの特徴になる活動として、これから各地でわきおこるようにしていきます。

第1ステージ → 第2ステージ

内容:生命安全・ハードづくり →心・コミュニティ・共生関係づくり

主役:男性 →女性

方法:一方型 →円環型

このおしゃべり手芸(ハンズインカフェ)の特徴は、

農村・漁村で、集まって手を動かしながら語り合うことで共同性・コミュニティをきずいてきた方法を採用していることです。

新たに違うのは、同じことをしないで、各人各様の手わざを見せ合い・触発し合うこと、外部の人もどんどん対等に入れることです。それによって、新たな創造と多様性が生まれるようにしていることです。

東北(近代以前の人間社会)の生活様式の伝統を新たに再生の手法にした試みです。

コミュニティを育てる、生産と人間関係づくりと癒しの三位一体活動、それが、おしゃべり手芸(ハンズインカフェ)です。

次回は、のちほど、日を決めます。みなさんも、自分たちの地域でそれぞれ行なって、ブログなどで紹介し交流し合いませんか?

点がたくさんできると、線もたくさん生まれます。

松田道雄 dagashiyamatsuda@gmail.com

ひょうたん会議

今日、授業の後に、1年生がオープン・キャンパスで行なうワークショップの案を考えたのを聞いてくれと、研究室に来ました。

チュートリアルに入ったばかりの2年生が聞き役になりながら、アドバイスをしてくれました。(といっても、去年自分たちは何をしたのかは、教えません。自分たちでゼロから考えてつくれ、という先輩の願いのようです。)

私はと言えば、オープンキャンパスに子どもの付き添いで来た親の立場になったつもりで、そのワークショップから、「一体、総合美術って、何するの?」ということがわかるかどうかの視点で、ふんふんと聞きました。

授業も始まり、この部屋でも、これから学生との創造会議もたくさん生まれそうです。私は、創造会議を、ひょうたんからコマを生み出す「ひょうたん会議」または、目からウロコを落とす「ウロコ会議」と呼んでいます。

これから1年間、どんなウロコが落ちて、どんなコマが出てくるやら… 楽しみです。

今日の中味の実際を知りたい方は、5月29日のオープンキャンパスにどうぞ。

なんか創造するテーマパークのような

4月にこの大学に来てキャンパスをめぐってみると、なんとも不思議なものに出会ったりします。まるで、村の大きな鍛冶屋さんのような金属加工をするアトリエのゴミ置き場で、馬?ロバ?犬?が顔を出していました。

隣は、木の彫刻のアトリエのようです。一般の大学にはありえないものがそこいらで見られます。まるで、歩きまわると、一般人から見ると、テーマパークのツアーのような感じもしますが、テーマパークとの決定的な違いは、そこが、つくられて管理された楽しみを提供するのではなく、まさに、創造することを学ぶ過程の現場であるということです。

まだ、大学は始まっていない時だったので、その痕跡だけから感じたことですが、芸術を制作する者でない立場の人間(私のような)にとっても、創造の現場を体感することは、大いに創造性をかきたてられます。

かつて、町中を歩いていても、豆腐屋や畳屋など、生産する後ろ姿を見ることができた時は、どこか間接的な影響はあったのではないかと思います。

スティーブ・ジョブズ少年が、放課後に近所のラジオ工場が遊び場だったことが、アップル社の創造性の源流の一つにもなっていることは、伝記からも読みとれます。

でも、ここは下町の町工場とは違って、里山の工房という雰囲気です。木彫刻棟の向かいは、竹林が広がっています。七賢人が歓談していそうなところです。

その土手には、土筆(つくし)が出ていました。

大地の筆と、カンヴァスに向かう筆。自然と芸術が渾然と共生しているような、生まれ出ずる・生み出すテーマパーク型キャンパスです。

笑うブリコロール

ブリコロールとは、文化人類学者レヴィ=ストロース『野生の思考』に出てくることばで、器用仕事人と訳されています。器用仕事とは、ブリコラージュの訳で、ありあわせのもので作り出すということです。レヴィー=ストロースは、この方法を、ないものは欲望のままに作り出す近代社会の技術に対して、世界各地の民族の技術の特質ととらえ、それをお粗末でも駄なものでもない、という見方を西洋近代人に示しました。

さて、先日、研究室に持参された、猪俣商事さんがつくった、日本の正月のしめかざり。ここにも、身のまわりののものに名づけのことばに掛け合わせた、ダジャレのような願いの仕掛けがたくさん盛り込まれているのを知っていますか?

新たなしめかざりを考えるには、まじめなブリコロールではなく、笑うブリコロールのようなセンスを学ぶ場になります。それは、収穫を祝うお祭りや田楽のように、地域での生産生活を楽しくする道化の知、コミュニティを活性化させる人材性の一つにもなっていくでしょう。

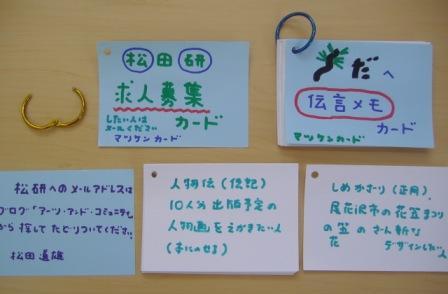

私の名前は、松田。笑うブリコロールの訓練として、表札を立体化して表現したら、こんな感じ。小さな一本松があれば、松だは、在学。なければ、不在。

その台に使ったのは、18年ほど前に行なった器用仕事の残り物(オッズ・アンド・エンズ)。中学校の美術の先生、牧野先生と、NHK山形のスタジオを、ペイントしたジュースケースで、埋め尽くして、番組のセットをつくったことがありました。

ジュースケースやビールケースは、積み重ねができ、強度があります。巨大なレゴ・積み木遊びのアートとして、つくりました。名付けて、「積み器」(ユニットアート)。その残りです。その中で、青から白への4色の積み器でつくったオブジェ遊びもしました。そのイメージの素は、ネフ社の積み木セラです(この部屋に現物があります。30年前、学生時代に買いました。店主からまけてもらって)。

のちに、積み器は、コンサートの舞台でも使い、その場で、1器500円で販売して、電気屋さんが、商品のディスプレイなどにも買っていかれました。

ただ、当時は、表面にペイントしただけだったので、はげてしまい、ペイントの工夫改良の余地はあります。

のちに、始めた だがしや楽校の屋台も、この利用の展開です。

積み器の台には、こんなマツケンカードを2種類置いています。関心ある方は、どうぞ。小さな出島空間です。カードは、印刷会社に裁断してもらいました。A4の8分の1です。

現代の我々人間の社会生活は、最も効率的なことは、定形化してどこででも互換性があり、広めることができる共通規格化が、大量生産システムからITまでの中で普及してきました。

これに対して、代替え不可能な独自性の表現がアートです。規格化している身のまわりの中のありあわせのものを用いて、いかに人間生活、人間精神の豊かさを育むアートを生み出していくか、現代の生活芸術運動は、ここが一つの活動の切り口になると思っています。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2014年3月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

カテゴリー

- CC喫茶店(世界で一番アイデアが出る部屋に)

- エコキャンパス

- コトづくり(未来プロじぇくと)

- つなげる楽校

- フィールドワーク(地球ガッコウ)

- 人生勉強手帳

- 人間活動論ノート

- 未分類

- 発想する!授業

- 着想家の仕事時間

- 社会参画

- 賢治の駄菓子屋(もし羅須)

- 食民芸術論