2019-11-19

2年生後期前半演習「住宅の設計」最終講評を行いました

11月7日、2年生後期前半演習「住宅の設計」最終講評が行われました。

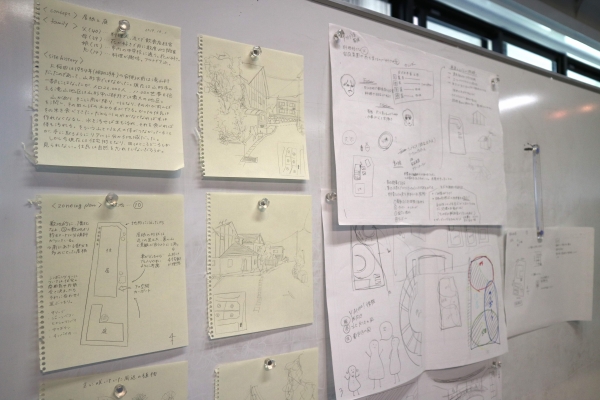

前期前半では、個人の空間であるタイニーハウスの設計を行いましたが、

後期前半では少しスケールアップし、家族で住まう住宅を設計しました。

大学近くのとある敷地を10分割にし、各々が与えられた敷地で設計に取り組みます。

まずはそれぞれ敷地の特徴を読み解き、建物のボリュームで配置検討を行います。

その敷地の形状、風や光の入り方、周辺環境の生態系や文化、歴史、

さまざまな環境的要素をヒントに、心地良い空間をイメージするのと同時に、

そこに住む家族の構成や、性格、職業、嗜好なども想像しながらプランニングしていきます。

本演習では、担当の竹内先生をはじめ、

1年時の「インテリア基礎」演習に引き続き、

特別講師の菊池佳晴さん、佐藤充さん、本木大介さんにご指導いただきました。

前期後半のフィールドワークでは、屋外での共同作業による実測を行いましたが、

本演習では先生方とじっくりエスキースを重ね、

悩みながらも自分の理想の住宅と向き合う、学生の熱心な姿が見られました。

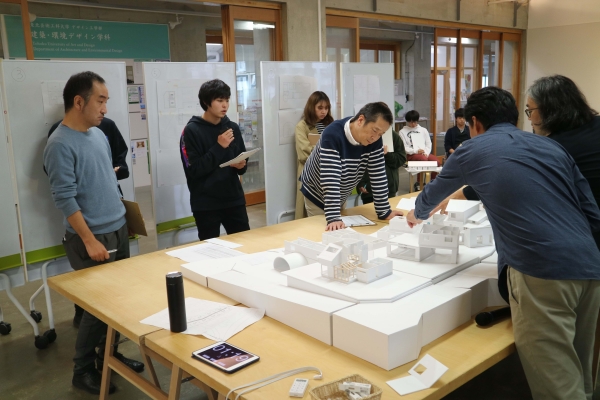

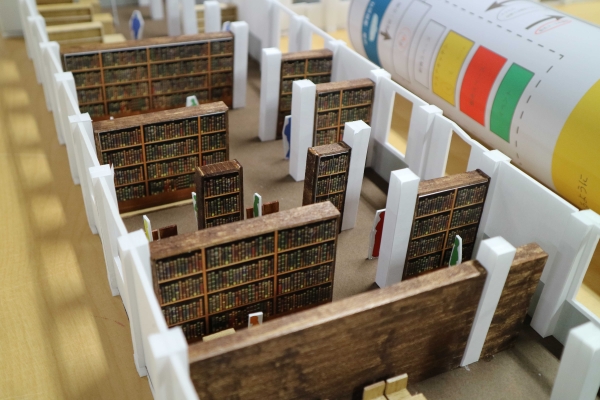

中間発表の模型では、まだ試行錯誤の様子が見られます…

最終講評では、住宅というプライベートでありながらも、空間のつながりを意識した、

それぞれの個性あふれる住宅が発表されました。

後期後半では、この住宅の設計をさらにブラッシュアップしながら、

住宅の外部環境とのつながりについて考える、「外構の設計」に取り組んでいきます。

2019-08-22

2019年度前期後半のスーパージュリーを開催しました

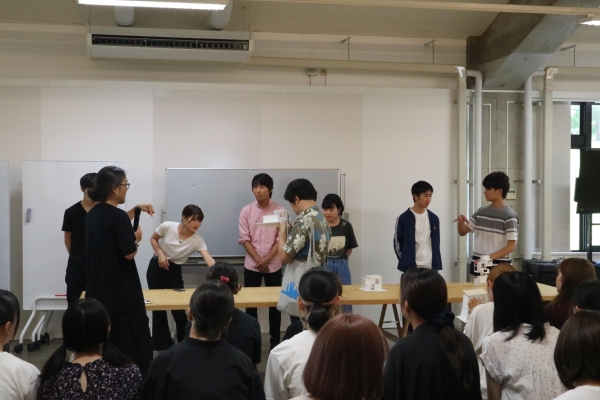

7月31日、前期最後のイベントである、前期後半演習のスーパージュリーが行われました。

【「スーパージュリー」とは?】

1〜3年生の各演習課題から優秀者を選抜し、本学科の全教員、全学年の前でプレゼンテーションを行う講評会です。

優秀者の作品から、アイデアやコンセプト、設計に対する考え方はもちろん、

模型やパネルなどの表現方法や、プレゼンテーションの仕方も参考になる貴重な機会です。

1〜2年生にとっては、次年度に取り組む課題の予習にもなります。

各演習の内容については、前回までの記事もあわせてご覧ください。

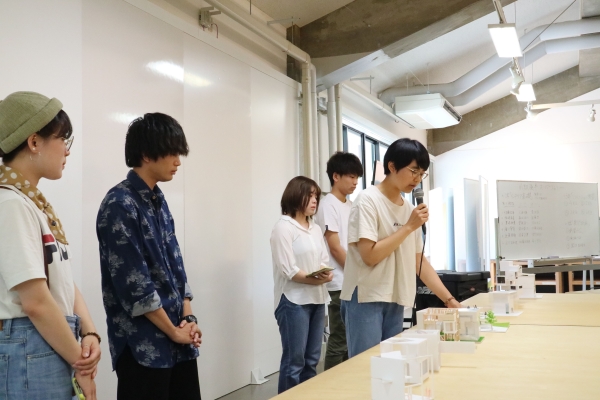

まずはプレゼンテーション側としては初参加となる、1年生の「インテリア基礎演習」です。

第1課題、第2課題、第3・4課題の各課題から6名ずつが選出され、先輩や教員の前で発表を行いました。

この演習は、シンプルなキューブの世界で「空間」についてとことん考える、

抽象的であり、創造力が求められる課題でした。

学年が上がるにつれ、様々な条件や問いが増えていく上級生の課題に対して、

ピュアな1年生が初めてつくる自由な発想の空間を見て、教員も楽しそうにコメントを送っていました。

この自由な発想を忘れずに、これからの演習に向けて今後も是非頑張ってください。

続いて、3年生の設計系「リノベーション演習」です。

この演習は、現在実際に活用方法が検討されている山形まなび館(旧山形第一小学校)の

収支計画を含めた活用方法と、リノベーションによる空間デザインを提案する課題でした。

「1階及びオープンスペース」担当から3班、「3階」担当から1班、計4班が発表を行いました。

山形の魅力をよくリサーチして提案した企画を空間デザインに落とし込み、

いずれも実現を期待したい、リアルな提案となっていました。

この演習では、魅力的なプレゼンテーションも重要な評価ポイントとされていましたが、

模型とパネルを山形まなび館へ展示中のため、今回はスライドのみの発表となりました。

また、最終講評会ではプレゼンテーション時間が10分であったのに対し、

スーパージュリーでは3分間でのプレゼンが求められました。

短い時間で、情報を厳選して魅力を伝える経験にもなったのではないでしょうか。

最後に、3年生の環境系「農村計画」の発表です。

この演習では、西置賜郡白鷹町蚕桑(こぐわ)地区にてフィールドワークを行い、

農山村にある環境資源を評価し、地域の価値と課題を見出すことが求められました。

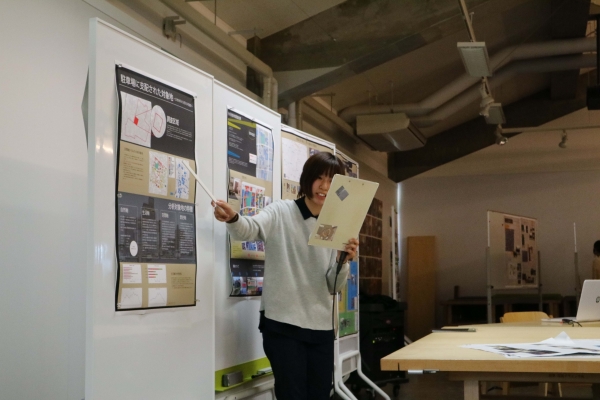

調査やヒアリングの結果を視覚情報としてわかりやすくまとめたプレゼンを通して、

地方の農山村の課題を、この場にいた学生や教員は改めて認識することができました。

一方で、蚕桑地区にて再発見された魅力を通して、

地方の農山村に隠れていた可能性も共有することができたのではないでしょうか。

今回、2年生「フィールドワーク入門」はスーパージュリーでの発表は行いませんでしたが、

演習の成果については、一つ前の投稿、8月20日の記事を是非ご覧ください。

あっという間に前期も終わり夏休みを迎えていますが、前期の演習は学生それぞれの糧になっていることと思います。

良い夏休みを過ごして、後期にまたお会いしましょう!

少しずつ秋の気配も感じながら、まだまだ暑い日が続いておりますので、どうぞお身体ご自愛ください。

2019-08-20

2年生前期後半演習「フィールドワーク入門」活動報告

2年生は前期後半の演習で、「フィールドワーク入門」に取り組みました。

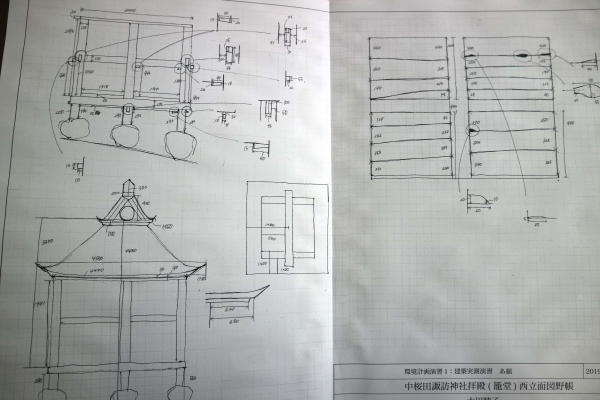

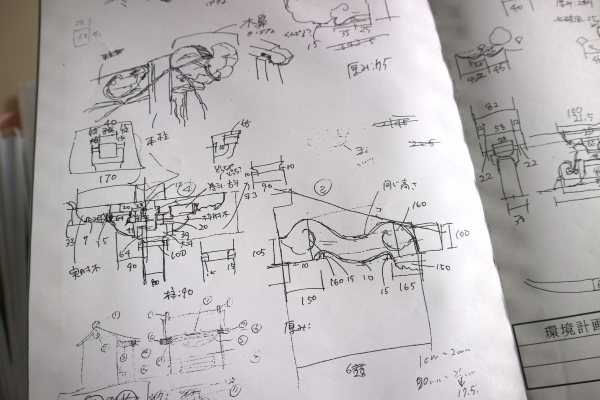

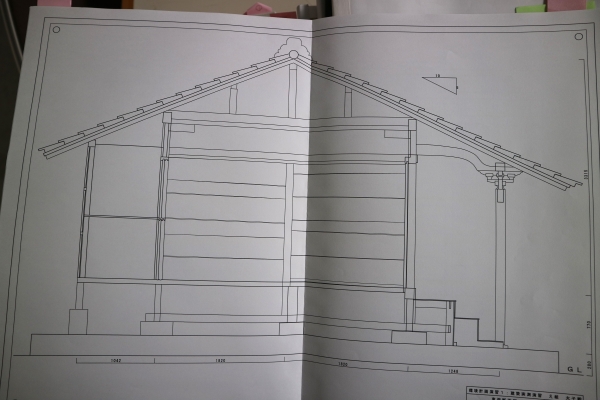

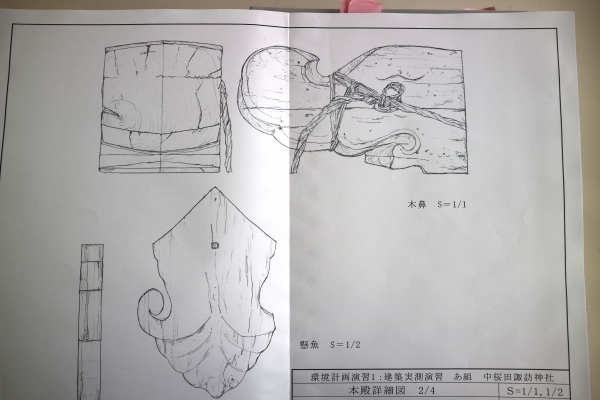

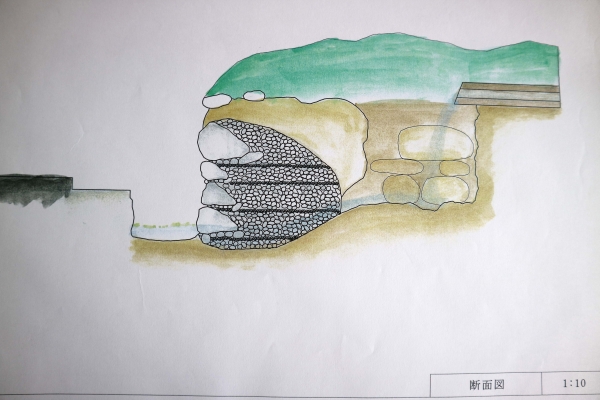

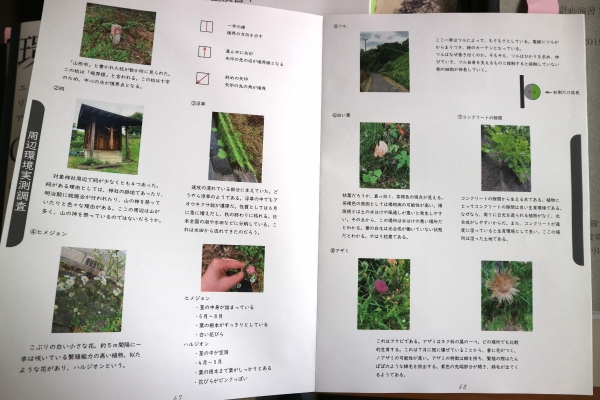

本演習は、伝統技法で建てられた建築とその周辺環境の実測調査を行い、

建築・環境・まちづくり分野における基礎的情報の収集・整理・提示方法を

体験的に学ぶことを目的としています。

学生たちはまず、大学周辺にある4つの伝統建築とその周辺環境を実測します。

実測調査・環境調査は共に、複数の学生同士で連携をしながら作業を進めていきますが、

将来、建築や環境の仕事に携わる際に備え、共同作業に慣れておくことも重要な課題です。

実測した内容は、その場で野帳やカメラに記録していきます。

建築の立体情報や部材、構法、また周辺環境の様子や植栽の種類などを、

スケッチ・ドローイング・透視図・撮影などの方法を用いて、

三次元情報から二次元情報にわかりやすく置き換えることが求められます。

実測調査を終えると、現地で記録した情報を整理し、見やすいように図面を書き直します。

図面を書きながら、調査の足りない部分は再び実測をし、図面の精度を上げていきました。

最終的には対外的に提示する作品として、一人一人が調査報告書として冊子に製本しまとめます。

よりわかりやすく充実した調査報告書にするため、図面に着色したり、

調査結果について自分なりの感想を付け加えたりと、

最後まで工夫を凝らした作品も多く見受けられました。

前期前半「木造建築演習」で、建築の作図方法と構造の理解を深めた上で取り組んだ、

前期後半「フィールドワーク入門」。

今後、建築設計やリノベーション、ランドスケイプデザイン、まちづくりを行うに当たり重要な、

敷地現況や設計の前提条件をリサーチする際の訓練となったのではないでしょうか。

後期からはいよいよ住宅と外構の設計に取り組んでいきます。

2019-08-08

1年生前期後半演習「インテリア基礎演習」最終講評を行いました

7月30日、1年生の前期後半演習「インテリア基礎演習」の最終講評が行われました。

前期前半の初めての演習では、

デッサンや立体構成を通して人間や空間を観察する手法と、その重要性を学びましたが、

前期後半の演習では、初めての空間構成に取り組みました。

演習では順に4つの課題が出されます。

第1・第2課題では、2.7m立方のキューブを扱い、まずは人間を包み込む小さな空間を考えることから始めます。

第3・第4課題では、5.4m立方にスケールアップし、

キューブを分割したり、キューブの中で動線を考えたりと、より建築的な操作を施すことが求められました。

各課題の発表会には、東北で活躍する若手建築家の菊池佳晴さん、本木大介さん、佐藤充さんを迎え、全学生の作品について講評をいただきました。

最終講評である第3・第4課題の発表会では、本演習担当の西澤先生と、佐藤充さんから講評をいただいています。

初めての空間構成であり、またキューブを扱うというシンプルでありながら抽象的な課題に対して、

最初は戸惑いも見えたものの、最終講評会では約7週間向き合ったキューブを扱いこなし、

各々が楽しみながら自由な空間を創造した様子がうかがえました。

各課題の発表会で、外部講師の方々から自分の作品へ講評をいただけたことも、

1年生にとっては初めての経験として刺激になったことと思います。

講師を引き受けてくださった菊池さん、本木さん、佐藤さん、ありがとうございました。

後期からはいよいよ、イメージした建築や空間を実際の形にするために重要な「図面」の書き方を、

手書きでの製図やCAD演習を通して実践的に学んでいきます。

2019-08-06

3年生前期後半演習「農村計画」最終講評を行いました

7月25日、リノベーション演習に続き、

もう一方の3年選択演習「農村計画」の最終講評が行われました。

本学科の特徴でもある、地元山形の地域性を活かしたこの演習では、

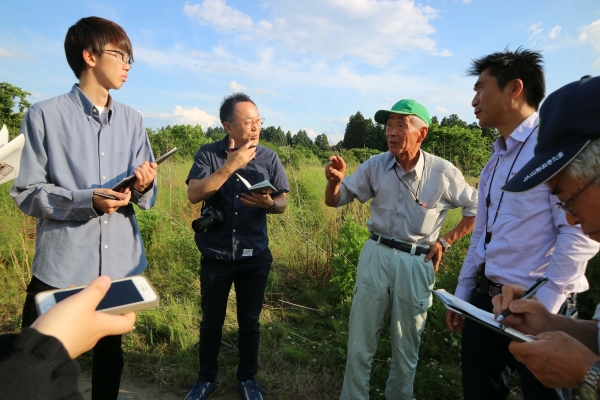

西置賜郡白鷹町蚕桑(こぐわ)地区にて、

農山村にある環境資源を評価し、地域の価値と課題を見出すことを目的としています。

まずは資料や現地での調査から、地域の森林や農地、水、などといった環境資源の要素を収集し、

地図や図面としてわかりやすく視覚情報化することから始めます。

その地図を用いて住民にヒアリングを行うことで、

住民の方々と環境資源が実際にどのような関係にあるか探り、価値や課題を見つけ出していきます。

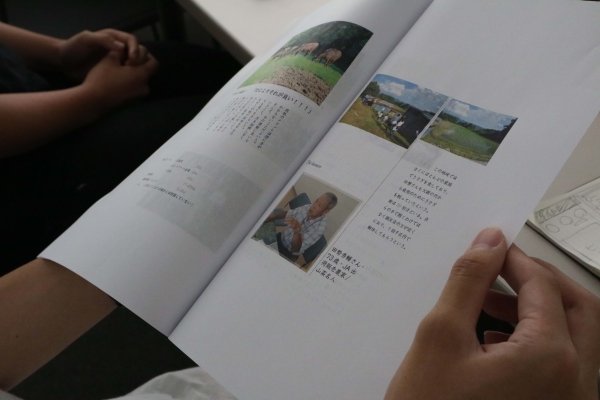

最終講評では、蚕桑地区の実態とそこから見える価値や課題を、

地図やグラフでわかりやすく表現するだけではなく、

その先の具体的な提案まで検討する学生や、

農村の美しい風景写真を活かして、地域の魅力を冊子にまとめる学生も見られました。

自然環境や地域づくりに関心のある学生は、

本演習で地域資源の調査や記録を行い、そこから価値や課題を見出す方法を学びましたが、

後期ではこれを軸に、山形の自然エネルギーを利活用する具体的な計画方法を学んでいきます。

学生の学びにご協力くださった蚕桑地区の皆様には、この場を借りて心より感謝申し上げます。

2019-07-24

3年生前期後半演習「リノベーション演習」最終講評を行いました

あっという間に後期後半の演習も終わりを迎えました。

本日は3年生の選択演習「リノベーション演習」の最終講評を行いました。

「山形まなび館」(山形第一小学校)を対象に、活用方法からデザイン、収支の内容まで提案します。

今回は45名の学生を8グループに分け、「1F及びオープンスペース」と「3F」で4グループずつに分かれて取り組みました。

最終講評には山形市の職員の方にもお越しいただき、教員とは違う新しい視点で講評いただきました。

グループワークではグループ内でのコミュニケーションなど、一人でこなす課題とはまた違った大変さがありましたが、社会に出るとチームで動く機会が多くあります。その中で自分は何が得意か、どのような役割なのかを確認できる良い機会だったのではないでしょうか。

本演習の作品は、7/27(土)、7/28(日)に行われる夏のオープンキャンパスで実物をご覧いただけます。

また、7/31(水)の山形まなび館内のブックカフェ「Day & Books」オープンに合わせて、作品の展示会を開催する予定です。

どれも見ごたえのある作品ばかりなので、ぜひ足をお運びください。

2019-06-17

2019年度前期前半のスーパージュリーを開催しました

4月に始まった建築・環境デザイン学科1〜3年生の演習も、早くも終わりを迎え、

前期後半の演習が始まりました。

今回は前期前半の演習課題の講評会「スーパージュリー」の様子をお伝えします。

【「スーパージュリー」とは?】

1〜3年生の各演習課題から優秀者を選抜し、本学科の全教員、全学年の前でプレゼンを行う講評会です。

優秀者の作品から、アイデアやコンセプトの考え方等を学べる貴重な機会です。

1〜2年生にとっては、次年度に取り組む課題の予習にもなります。

今回は1年生の発表はなく、2〜3年生の演習のみ発表になります。

1年生は前期後半に発表のチャンスがあるので、次の演習もぜひ頑張ってもらいたいですね。

各演習内容については、2019年4月16日の記事をご覧ください。

2年生は木造軸組構法による小規模建築「タイニーハウス」の設計です。

木材による1/10スケールの軸組模型の提出が求められます。コンセプトやデザインだけでなく、構造の検討も必要になる課題です。

3年生は「エコタウンの設計」と「市街地計画」です。

「エコタウンの設計」では、環境に良いエコな住宅かを数字で証明するために温熱計算も行います。もちろんデザインや機能性も考えていかなければなりません。

普通の集合住宅よりも厳しい条件の中で、それぞれ可能性を見出しながら取り組みました。

「市街地計画」では、山形市内中心部をひたすら自分の足で歩いて調査し、それぞれの視点でまちが発展するためのアイデアや課題などを考えていきます。

調査をして終わりではなく、結果を他人にわかりやすく伝えるためのプレゼンができるよう、パネルを美しくまとめるところまで指導されます。

どの演習も見応えのあるプレゼンでした。

これからどんどんハードルが上がっていきますが、それを乗り越えて、卒業まで着実にレベルアップしてもらいたいですね。

2019-05-27

2019年春のオープンキャンパスを開催しました!

東北芸術工科大学では、5/25(土)に春のオープンキャンパスを開催しました。

たくさんのご来場、誠にありがとうございました!

建築・環境デザイン学科では、在学生の演習成果や卒業生の優秀作品展示、

学科教員による学科紹介レクチャー、入試相談、エコハウス見学ツアーなどを行いました。

また、学生が授業以外で活動しているプロジェクトの紹介も行い、高校生の皆さんの関心を集めました。

授業以外でも学べる機会が充実している環境に、興味を持った方も多いようですね。

7月には夏のオープンキャンパスが開催されます!

受験や大学生活に関する疑問に、優しい学生スタッフと教員がお答えします。

建築・環境デザイン学科ブースにぜひ足をお運び下さい!

夏のオープンキャンパス

日程:2019年7月27日(土)、7月28日(日)

時間:10:30~16:00

会場:東北芸術工科大学

2019-04-16

2019年度前期前半の演習が始まりました

東北芸術工科大学では今週から前期の授業が始まり、本学科1〜3年生の演習は本日からスタートしました。

まずは1年生から順に紹介していきます。

1年生は「建築・環境基礎演習」からスタートします。デッサンやスケッチを行うことで、デザインの基本である観察力、描写力、構成力、表現力の基礎を学びます。本日はガイダンスから始まり、後半に立体のデッサンを行いました。

続いて2年生です。

2年生最初の授業は建築設計演習1「木造建築演習」です。今週は製図の基本として、製図ペンによるインキング技術を修得します。また、今後はCGを使用したプレゼン方法を学び、最後に木造軸組構法による小規模建築「タイニーハウス」の設計を行います。

最後に3年生です。3年生は「建築設計演習3」か「環境計画演習3」のどちらかを選択します。

建築設計演習3では「エコタウンの設計」に取り組みます。5軒のエコハウスから構成された集合住宅を設計します。快適で省エネルギーなエコハウスについて学び、更にそれが5軒集合した時の可能性を考えていきます。

本日は本学科の非常勤講師で、青森県では建築家として活躍されている蟻塚学先生より、建築に関するレクチャーをしていただきました。

続いて環境計画演習3の内容は「市街地計画」です。山形市内中心部を対象として、地域の文脈からまちづくりを考えます。歴史や自然、生活に着目し、現地調査を重ねながら、まちの発展の可能性や課題などをまとめます。

以上の前期前半の演習は、今週から7週にかけて取り組みます。

新年度、気持ちを入れ替えて頑張ってもらいたいと思います。

2019-03-25

2018年度 卒業式・学位記授与式

3月21日(木)、東北芸術工科大学 学位授与式・卒業式が行われました。

当学科から学部生43名、大学院生2名が卒業しました。おめでとうございます。

当日は厚い雲がかかる天気でしたが、タイミングよく雨が止み、外で集合写真を撮影しました。

後ろに写る建物は、学生たちが苦楽を共にした実習棟です。きっと多くの思い出が詰まっている場所でしょう。

建築・環境デザイン学科で学んだことは、社会に出ても皆さんのことを助けてくれるはずです。

教職員一同、皆さんの活躍をお祈りしております。ご卒業おめでとうございます!

2019-02-04

2018年度 卒業/修了研究・制作展のご案内

東北芸術工科大学では、2月6日(水)より2018年度卒業/修了研究・制作展が開催されます。

今年度の卒業研究は、本学科学生の多くが出身である東北を拠点とした研究や、

社会や地方の様々な課題に対して、素直に向き合った提案が多く見られます。

学生達の4年間の集大成、ぜひご覧ください。

ここで会場設営の様子をほんの一部、ご紹介します。

なにやら白い布が見えますね。

展示会場のデザインも全て学生が手がけています。この白い布がどのように展示空間を演出しているのか、ぜひ実際に足を運んで見てみてください。

建築・環境デザイン学科

2018年度 卒業/修了研究・制作展

日程:2019年2月6日(水)~11日(月)10:00~17:00

場所:東北芸術工科大学 デザイン工学実習棟A 2F

【建築・環境デザイン学科 イベントスケジュール】

●2月6日(水) 15:30〜18:30 公開賞決め審査会

卒業研究の賞を決める審査会です。展示は17:00で終了となりますが、こちらのイベントは18:30まで開催しております。

●2月7日(木) 13:00~14:45 ゲスト講評会

ゲストに早野由美恵准教授(プロダクトデザイン学科)、坂東慶一教授(グラフィックデザイン学科)、ボブ田中教授(企画構想学科)をお招きした講評会を開催します。

●2月10日(日) 13:00〜15:00 受賞者・有志者プレゼン

6日(水)の賞決め審査会で決定した受賞者と、有志者による作品のプレゼンを行います。

皆さまのご来場、4年生一同お待ちしております。