つぶやきカルテ2012(10月25日)

新しいブログシステムへの転向第一号なので、

まだまだうまくアップロードできませんが、

まずは内容重視ということで画像等の見苦しさはかんべんしてください。

1.どんなことをしていましたか(子)

子どもたちの“ねがい”も取り込みつつ、積極的にデバイスづくりをしてくれています。

子どもたちの“ねがい”も取り込みつつ、積極的にデバイスづくりをしてくれています。

そんな姿に触発されてかはづきくんやきらりちゃんも自分たちの構想でデバイスをつくってくれたようです。

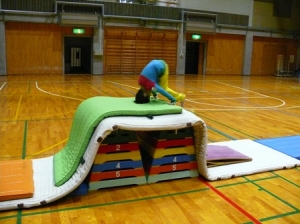

少し遠くから跳びつくことでスウィングの“まぐれ”を発生させること、それから前に跳んで下りるようにお母さんたちが考えていたので、すり鉢状にマットを設置することで安全に降りられるようにしました。

結構平面のまま前に跳ぶと足をすくわれてひじ関節の脱臼なんてことがあります。

なので着地を受けの斜面にしておくと少し安全になります(参考まで)。

火曜日のたいよう組の“うんどう”の時間に「バク転」をちょっとだけしたので、みきちゃんやなつきちゃんのやりたいとリクエストでこんなデバイスもつくりました。

火曜日のたいよう組の“うんどう”の時間に「バク転」をちょっとだけしたので、みきちゃんやなつきちゃんのやりたいとリクエストでこんなデバイスもつくりました。

まずは背中からジャンプして倒れる。

単純なように思えますが、この見えない感覚がやがて見えるようになる感覚へと変わっていくという高度な運動感覚の発生が起きるのです。

すると実際には見えていない背中で着地することが怖くなくなるのです。

そしてこんなふうにお母さんに手伝ってもらってブリッジやバク転をするコーナーも設けてみました。

なんだか“ねがい”はよくわからなかったので、あとでちょっとだけアレンジして、少しだけ子どもたちにアドバイスを入れてしまいました。

……ついついほっとけなくて余計な手出しをしてしまいます 😉

このデバイスはゆうたくんからのリクエストでもあったようです。

このデバイスはゆうたくんからのリクエストでもあったようです。

先週から継続のデバイス。

またやりたいと思ってもらえるのもいいですね。

ここでは『走る』感覚、そこから『跳ぶ』感覚、そして『支える』感覚、『回る』感覚と、次から次へと運動の感覚をつなげていくことが必要になります。

そんな心地よさに気づくと楽しくなるんですね。

ほかにも『状況投射化』や『伸長化』といった現象も起きていますね(あとで説明します)。

まさえさんはもっとタフなイメージで考えていたみたいですが・・・・・・、

まずはこの程度でもいいんじゃないでしょうか。

まずはこの程度でもいいんじゃないでしょうか。

そしてこんなふうに最後のデバイスがあったのですが、ちょっとわかりにくいかなと思って・・・・・・、

そしてこんなふうに最後のデバイスがあったのですが、ちょっとわかりにくいかなと思って・・・・・・、

なんとなく“ねがい”が分かりやすくなったかな。

なんとな~く全体的に『支える』感覚の多いデバイスでしたが、成長するにしたがって床に手を着くような運動はどんどんしなくなってきます。

でも結構いろんな運動に発展するためには大事な素材です。

手や足、全身を協応させながら展開する『支える』は、ぜひいっぱいやりましょう!

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

「台の上でくるっと前転したい」「バク転の練習がしたい」「側転がしたい」子どもたちの“ねがい”をお母さんたちがくみ取ってくれています。

そんな子どもたちのためにお母さんたちはいろんな運動の感覚を探ってくれています。

実際に動いて試してみたり検証を繰り返し、探していきます。

これはもう運動の専門家の「実験」と「研究」の世界です。

愛の力を持ったお母さんたちの「研究」は最強です!

でもそんな下地は こんなふうに子どもとおんなじ感覚をたどってみると見つかってくるのかもしれません。

こんなふうに子どもとおんなじ感覚をたどってみると見つかってくるのかもしれません。

気持ちが良かったり、楽しかったり、心地よかったりした運動の感覚を

気持ちが良かったり、楽しかったり、心地よかったりした運動の感覚を

今だからできる子どもたちの運動感覚との共鳴!

まだまだ手をつないでくれる今、まだまだギュッと抱きしめさせてくれる今を大事にしましょう。

いや、思う存分満喫しましょう♡

それにしても本当にお母さんたちが子どもたちと一緒に跳び、一緒にひっくり返る、子どもたちに運動を指図するのではなく、一緒にたどっていく、そんな場面が広がっていてすっごく素晴らしいなと思っています。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

いつものことですが

自分の前が空くまで待てる子と

自分の前が空くまで待てる子と

この変化は、その子の規律の意識というよりは運動の感覚世界がどれだけ広がっているかということの方が重要だと考えています。

今自分がいる状況のその先で自分がどんな運動をしようとしているのか(状況投射化能力)、そしてその先の感覚と今の感覚がつながっているのか(徒手伸長化)、なんてことが分かってくると踏み台の先の運動を気持ち良~くするためには、だれにも邪魔されないようここからスピードをつけてあそこへたどり着かなければいけないんだということがみえてきます。

だから前の子が終わるのを待てるようになります。

まだその感覚が発生していない子は、やりたくてしょうがないから、楽しくてしかたないから、待てないんですね。

だからそれはそれで良いことかもしれません。

そんなふうに考えると、待てなかったり、横入りしたりすることも、子どもらしいいい反応なのかななんて思ってしまいます。

こんなこともこの『うんどうのオフィスアワー』のみんなで共有できると、やさしい時間がつくれるかもしれませんね。

それよりも子どもたちはからだを巧みに使ったり、工夫をしてできるようになったり、なにか意識を持って“うんどう”に取り組むことに気がつき始めていると思います。

きっとお母さんたちの“ねがい”を工夫してみると、「!」って感じで気づいてくれるでしょう。

4.次回のオフィスアワーに向けて

う~ん、なんて言うか次回はなんて気張らないで、ゆったりと次回を迎えたいなという感じです。

でもいろんなところで『感覚』を深めることもしていきたいなと思っています。

子どもたちが変化すると、お母さんたちも変化します。

子どもたちの“うんどう”が深まると、お母さんたちの“まなざし”も深まります。

いろいろ深めていきましょう。

・・・・・・やっぱりまだ使い勝手がしっくりこないので長時間かかってしまいました。

もう少しうまく扱えるようになれば、もっと伝えられそうですがそれまでは・・・・・・

それからきのう5歳の息子から「マジックと魔法は違うの」と聞かれました。

なんかうまく説明できなかったけど、運動に当てはめて考えてみたら「!」ちょっとした発見がありました。

なるほど!「教える人はマジックを使って、教わる人は魔法を使うんだ。」ということでした。

詳しく書くとまた長くなるので、また今度・・・ほかの仕事もしなくてはいけないので<(_ _)>

つぶやきカルテ2012(10月18日)

ブログのシステムが新しくなりました。使い慣れないところがいっぱいで、文字を大きくしたり、分からないところだらけです。 ですがまずはつぶやいてみます。 お見苦しいところはお許しください。

1.どんなことをしていましたか(子)

丸めたマットを使ってブリッジ返しです。はじめはコースの外にありましたが、なかに入れてくれました。みんなが跳びこえていたデバイスですが、きわちゃんはヒラリヒラリと『支えて』こえていました。

だからこんな感じで側転をやり始めていました。

だからこんな感じで側転をやり始めていました。

そしてこんな感じでマットを重ねて、走ったり、跳んだりして通り抜けます。 これによって生まれる感覚はなんでしょう?

そしてこんな感じでマットを重ねて、走ったり、跳んだりして通り抜けます。 これによって生まれる感覚はなんでしょう?

もう少しいろいろ具体的に考えたり、感じたりして試してみると面白いですよ☆ これもちょっともったいない。 もっと効果的な置き場所を考えてあげるといいかもしれません。

もう少しいろいろ具体的に考えたり、感じたりして試してみると面白いですよ☆ これもちょっともったいない。 もっと効果的な置き場所を考えてあげるといいかもしれません。

そしてこのデバイス。 お母さんたちの“ねがい”は子どもたちに伝わっていたでしょうか? ド~ン跳びこみたくなるような工夫を考えてみませんか?

そしてド~ンと跳びのるデバイス。 しっかり『支え』て、おしりがフワッともち上がるようになると……

そしてド~ンと跳びのるデバイス。 しっかり『支え』て、おしりがフワッともち上がるようになると……

前転につながっていったりします。 こうなるとすご~く楽しいですよ☆ 気持ちいいですよ♡

こんなふうに平均台がつながっていました。 両手を広げてバランスをとるのもちょっと楽しい感覚かもしれませんね。

こんなふうに平均台がつながっていました。 両手を広げてバランスをとるのもちょっと楽しい感覚かもしれませんね。

ここで生まれる運動感覚の意味。 あえて考えてみてください。 「楽しいから」「好きだから」も大事な意味ですが、このことを出発点にした新しい感覚、楽しい感覚、ここちょい感覚との出会い、発見を考えてみては……?

ここで生まれる運動感覚の意味。 あえて考えてみてください。 「楽しいから」「好きだから」も大事な意味ですが、このことを出発点にした新しい感覚、楽しい感覚、ここちょい感覚との出会い、発見を考えてみては……?

そしてブランコ(?) 実はこういった遊具のようなものは、子どもたちが“うんどう”の世界から切り離されてしまったりするので、個人的にはあまり取り入れないのですが……

そしてブランコ(?) 実はこういった遊具のようなものは、子どもたちが“うんどう”の世界から切り離されてしまったりするので、個人的にはあまり取り入れないのですが……

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

積極的にデバイスをつくるお母さんたちの姿があります。

まさえさん。子どもに対する「もっともっと」という欲はそれでいいんじゃないでしょうか。

この欲をぜひデバイスの工夫につなげていってください。

学生たちの授業では、もっと跳びたくなる、もっと走りたくなる、もっと回りたくなる、そんな感覚をもっと楽しみたくなるようなデバイスを自分たちで試し(味見)ながら見つけてみようといっています。

そんなお母さんの“ねがい”がデバイスを通して伝わった時、嬉しいですよ。楽しいですよ。

久しぶりに参加のゆみこさん。楽しいって気持ちをお母さんが感じてくれればOK!ですね。

今回は参加人数が少なくてまったりした感じですが、今年のお母さんたちもかなり楽しく(激しく?)子どもたちと一緒に運動してくれていますよ。

ゆきこさん。「だんだんデバイス作りが楽しくなってきた……」。いいですね。

みんなと一緒にいろいろ考えていきましょう。

ちひろさん。おままごとの時期は成長のあかし。一人遊びから友達遊びへと変化し始めるとやりたくなっちゃうんですよね~。

だったらもっと楽しい“うんどう”を体験させてあげましょう。 そこでお店を広げているよりも“今は”こっちの方がおもしろいよ♡って感じで。

さちこさん。なおみさん。「側転」をするために必要な運動の感覚は?「逆上がり」をするために必要な運動の感覚は?

そんな素材をたっぷり含んだ“ねがい”のこもったデバイスを一緒に考えていきましょう。

ブリッジ返しや、4つ足歩行、鉄棒にぶら下がってブランブランすることだって大事な動感素材ですよ☆

でもお母さんたちの深い理解がこの「うんどうのオフィスアワー」にあり、そのことが「親子・うんどうの日」にも広がり、すっごくいいですね。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

ひさしぶりのゆうたくんにだいち組の男の子ならではのダイナミックな運動をやってもらいました。

ほし組やたいよう組の子どもたちもその運動が見えるようになって(理解できるようになって)いるので、それなりに変化の反応を見せてくれましたね。

ゆきこさん。自分の手のひらと面の関係。自分の感覚と羽との感覚の関係。

ずいぶん深いところが見えてきましたね。

ちょうど学生たちの『体育運動学演習』の授業で講義したところですが、これを運動学では『伸長能力』といいます。

・「付帯伸長能力」:肉体にじかに付帯するものや、手に持つ道具にまで運動感覚意識が伸長し、その付帯物の外縁層には、皮膚感覚のみならず、種々の知覚判断の営みも関わる能力

つまり、ラケットの面に感覚が宿る、ラケットの面が手のひらと同じ感覚になれるということです。

・「徒手伸長能力」:実在の皮膚からある「隔たり」をもち、運動志向性が密度濃く漂う外縁層に始まって、果ては、はるか遠く離れた対象物にまで及ぶ広範な現象野に関わる能力

つまり、どんどんと自分の感覚が外に広がり、遠くの羽とつながるということです。

お母さんたちの“まなざし”が深くなればなるほど、子どもたちの小さな変化が見えるようになります。

変化は上達ではなく、発生、つまり生まれたということです。

そんな感覚の発生に気づけるようにまた楽しみましょう。

4.次回のオフィスアワーに向けて

さやちゃんから 次回はこんなデバイスでというリクエストがあったそうです。

またみんなで楽しい時間をつくりましょう。

その中心には『運動感覚(キネステーゼ)』があります。

見つけましょう。

つぶやきカルテ2012(10月 4日)

恥ずかしげもなく本音と弱音を吐いてしまいました。

でもそれぐらい本気でこの『うんどうのオフィスアワー』の時間を

大切にし続けてきたということです。

そしてそのくせ自信がなくて弱気なところがあるんですね。

そんなところをお母さんたちに慰めてもらったりして、

情けない大人ですね。

これでも1年後には50歳になるという大学の准教授というんですから、もう少し大人にならなければ……

でもみなさんどうもありがとうございました。

1.どんなことをしていましたか(子)

『親子・うんどうの日』を見据えてくれたのか、『跳ぶ』という感覚のもとで“うんどう”がスタートしました。

こんな入口もありましたね。

子どもたちの中には「なわとび」なんていう遊びの概念もしっかりあらわれてきたので、直接的に「なわとび」をするだけではなく(だけではなくです)、ピョンピョンやピョ〜ンピョ〜ン、トントンやト〜ント〜ンなど様々な『跳ぶ』感覚を体験してほしいですね。

鉄棒も置いてありました。

最近ぶら下がり始めたほし組の子どもたち。

いろんなまぐれを発生させて‘だいち組’になるころには……なんて長〜い見方で運動を見守ってあげると日々の変化が面白いですよ。

先週までは足を浮かしていただけだったのに、今週は……。

前回はギュッと力を入れて握っていたのに、なんかゆるい感じの握りに変わってきた……

なんてことに気づけると、また次回が楽しみになってきます。

それからせれんちゃんが、

お父さん(こうきさん?ひろきさん?)の前で

一生懸命デバイスをつくっていました。

まるで「ここではネ、こうやって楽しく運動するんだヨ♪」と教えているように見えました。

どうしても突然来たお父さんはいろんなことが見えなくて、わが子の遊び相手になってしまうのですが(これを柳川郁生は陰でコッソリ『人質になる』と言っているのですが)、そんなせれんちゃんの様子からか、お父さんが次回のオフィスアワーに向けて「もっと子どもたちが自分たちの体を使って楽しめるようなことを考えて行動したいと思う。」なんてコメントをしてくれました。

これで「お父さん人質」一人解放♡ですね☆

その後このデバイスはこんなふうにつながって、子どもたちはフワフワッとした感触を感じながら軽やかな足どりで『走る』感覚を楽しんでいました。

その先はこんなふうに坂道とふみきり板をつないで、『走る』『跳ぶ』の感覚をつなぎます。

そしてかけあがっていった勢いでド〜ンと跳びだすデバイス。

ちょっとかけあがるにはスムーズでなかったのが残念ですが、とってもいい発想ですね。

次回はぜひダ、ダ、ダ、ダ、ダ〜ンと勢いよく跳びだせるように改造してみましょう!

でも子どもたちはかっこよく跳びだせるようになりましたよネ。

それからふみきり板で連続してジャンプするデバイス……のはずが……

こんなふうに走ってしまうのですが、まちこさんにも言いましたがどんなやり方がより楽しいのか、そんな意味が見えてくるとまた運動のしかたも変わってくるのでしょう。

だからこんなふうにお母さんが伝えてあげられるといいかもしれませんね♡

気がついたらこんなデバイスもできていました。

お母さんたちが子どもたちに合わせて、いろんなねがいをもつようになってくれたのでしょうね。

てぬきなし。

おかずのつけあわせにも愛情をこめるような、

そんなお母さんたちの“まなざし”でしょうか?

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

自分もやってみること。

子どもの運動の感覚をすーっと導いてあげること。

そんなことを通して子どもたちの感覚に近づいていくと……、

こんなふうに跳んでいないお母さんの感覚が子どもと一緒に跳び始めます。

→ 見てください!この今まさに跳ぼうとしている二人の膝の感じ!

こうやって運動の感覚が共鳴し始めると

お母さんと子どもたちが“うんどう”の世界を共有し始めます。

これをもっともっと広げあい、

お母さんと子どもからお母さんたちと子どもたちのつながりに変えていけるといいな♡

とまたイメージをふくらませています。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

終わりごろに卒業生のがっくんがきました。

そういえばがっくんのころはなんて思ってしまったのですが、

男の子が主体の時はかなりチャレンジ的なデバイスがありました。

最近は女の子が主体のせいもあり、ちょっと課題チックな内容かもしれません。

なのでもっとみんながメラメラするような展開にもっていけたら

楽しいななんて思っています。

そのためにはもっともっと“うんどう”に向き合う志向性を追求していかなければいけないのですが、

今のお母さんたちの温かいまなざしがあればそれもいけそうです。

そんな気がしてきました。

4.次回のオフィスアワーに向けて

『大学祭』『親子・うんどうの日』と終えてひと段落の時期です。

まずはじっくり、まったりと“うんどう”の世界をつくりながら、“まなざし”のレベルアップを図っていきたいなと思います。

どうせやるなら楽しく。

楽しくやるなら自分がレベルアップすることでもっとレベルアップした楽しさを。

ということで、もっともっと現場で、子どもたちの運動を目の前にして、ライブのその瞬間に一緒に考えましょう。

そんな勇気をもらいました。

ありがとうございました。

……本当に成長しない大人です。

5.おまけ

お父さんたちも真剣にかかわってくれた『親子・うんどうの日』

本当に楽しかったです。

嬉しかったです。

このことについてもつぶやきたいのですが、

この『親子・うんどうの日』が昨年から柳川郁生の企画というよりも、

こども芸大の企画として展開されるようになりました。

これはみんなの“ねがい”がしっかりとつながって、

理解しあってつくられるようになったというとっても嬉しいことです。

柳川郁生は引退試合を終えたキャプテンのようにさみしい気持ちもありますが、

「あ〜、良かった♡」と思っています。

なので『親子・うんどうの日』はこども芸大にかかわるみんなでつくった一日ということで、

個人的にこの場でつぶやくのは昨年から控えています。

来年も、再来年も、そしてずっとずっと「運動会」よりも楽しい「うんどうの日」がつくっていけるといいなと思っています。

……「運動会」も楽しいと思いますが。

6.おまけのおまけ

プログラムにはストーリーの途中までしかのっていませんでしたが、

スタッフの人たちの原案をもとにこんなお話を考えていました。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月