つぶやきカルテ2012(10月18日)

ブログのシステムが新しくなりました。使い慣れないところがいっぱいで、文字を大きくしたり、分からないところだらけです。 ですがまずはつぶやいてみます。 お見苦しいところはお許しください。

1.どんなことをしていましたか(子)

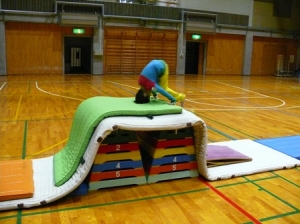

丸めたマットを使ってブリッジ返しです。はじめはコースの外にありましたが、なかに入れてくれました。みんなが跳びこえていたデバイスですが、きわちゃんはヒラリヒラリと『支えて』こえていました。

だからこんな感じで側転をやり始めていました。

だからこんな感じで側転をやり始めていました。

そしてこんな感じでマットを重ねて、走ったり、跳んだりして通り抜けます。 これによって生まれる感覚はなんでしょう?

そしてこんな感じでマットを重ねて、走ったり、跳んだりして通り抜けます。 これによって生まれる感覚はなんでしょう?

もう少しいろいろ具体的に考えたり、感じたりして試してみると面白いですよ☆ これもちょっともったいない。 もっと効果的な置き場所を考えてあげるといいかもしれません。

もう少しいろいろ具体的に考えたり、感じたりして試してみると面白いですよ☆ これもちょっともったいない。 もっと効果的な置き場所を考えてあげるといいかもしれません。

そしてこのデバイス。 お母さんたちの“ねがい”は子どもたちに伝わっていたでしょうか? ド~ン跳びこみたくなるような工夫を考えてみませんか?

そしてド~ンと跳びのるデバイス。 しっかり『支え』て、おしりがフワッともち上がるようになると……

そしてド~ンと跳びのるデバイス。 しっかり『支え』て、おしりがフワッともち上がるようになると……

前転につながっていったりします。 こうなるとすご~く楽しいですよ☆ 気持ちいいですよ♡

こんなふうに平均台がつながっていました。 両手を広げてバランスをとるのもちょっと楽しい感覚かもしれませんね。

こんなふうに平均台がつながっていました。 両手を広げてバランスをとるのもちょっと楽しい感覚かもしれませんね。

ここで生まれる運動感覚の意味。 あえて考えてみてください。 「楽しいから」「好きだから」も大事な意味ですが、このことを出発点にした新しい感覚、楽しい感覚、ここちょい感覚との出会い、発見を考えてみては……?

ここで生まれる運動感覚の意味。 あえて考えてみてください。 「楽しいから」「好きだから」も大事な意味ですが、このことを出発点にした新しい感覚、楽しい感覚、ここちょい感覚との出会い、発見を考えてみては……?

そしてブランコ(?) 実はこういった遊具のようなものは、子どもたちが“うんどう”の世界から切り離されてしまったりするので、個人的にはあまり取り入れないのですが……

そしてブランコ(?) 実はこういった遊具のようなものは、子どもたちが“うんどう”の世界から切り離されてしまったりするので、個人的にはあまり取り入れないのですが……

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

積極的にデバイスをつくるお母さんたちの姿があります。

まさえさん。子どもに対する「もっともっと」という欲はそれでいいんじゃないでしょうか。

この欲をぜひデバイスの工夫につなげていってください。

学生たちの授業では、もっと跳びたくなる、もっと走りたくなる、もっと回りたくなる、そんな感覚をもっと楽しみたくなるようなデバイスを自分たちで試し(味見)ながら見つけてみようといっています。

そんなお母さんの“ねがい”がデバイスを通して伝わった時、嬉しいですよ。楽しいですよ。

久しぶりに参加のゆみこさん。楽しいって気持ちをお母さんが感じてくれればOK!ですね。

今回は参加人数が少なくてまったりした感じですが、今年のお母さんたちもかなり楽しく(激しく?)子どもたちと一緒に運動してくれていますよ。

ゆきこさん。「だんだんデバイス作りが楽しくなってきた……」。いいですね。

みんなと一緒にいろいろ考えていきましょう。

ちひろさん。おままごとの時期は成長のあかし。一人遊びから友達遊びへと変化し始めるとやりたくなっちゃうんですよね~。

だったらもっと楽しい“うんどう”を体験させてあげましょう。 そこでお店を広げているよりも“今は”こっちの方がおもしろいよ♡って感じで。

さちこさん。なおみさん。「側転」をするために必要な運動の感覚は?「逆上がり」をするために必要な運動の感覚は?

そんな素材をたっぷり含んだ“ねがい”のこもったデバイスを一緒に考えていきましょう。

ブリッジ返しや、4つ足歩行、鉄棒にぶら下がってブランブランすることだって大事な動感素材ですよ☆

でもお母さんたちの深い理解がこの「うんどうのオフィスアワー」にあり、そのことが「親子・うんどうの日」にも広がり、すっごくいいですね。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

ひさしぶりのゆうたくんにだいち組の男の子ならではのダイナミックな運動をやってもらいました。

ほし組やたいよう組の子どもたちもその運動が見えるようになって(理解できるようになって)いるので、それなりに変化の反応を見せてくれましたね。

ゆきこさん。自分の手のひらと面の関係。自分の感覚と羽との感覚の関係。

ずいぶん深いところが見えてきましたね。

ちょうど学生たちの『体育運動学演習』の授業で講義したところですが、これを運動学では『伸長能力』といいます。

・「付帯伸長能力」:肉体にじかに付帯するものや、手に持つ道具にまで運動感覚意識が伸長し、その付帯物の外縁層には、皮膚感覚のみならず、種々の知覚判断の営みも関わる能力

つまり、ラケットの面に感覚が宿る、ラケットの面が手のひらと同じ感覚になれるということです。

・「徒手伸長能力」:実在の皮膚からある「隔たり」をもち、運動志向性が密度濃く漂う外縁層に始まって、果ては、はるか遠く離れた対象物にまで及ぶ広範な現象野に関わる能力

つまり、どんどんと自分の感覚が外に広がり、遠くの羽とつながるということです。

お母さんたちの“まなざし”が深くなればなるほど、子どもたちの小さな変化が見えるようになります。

変化は上達ではなく、発生、つまり生まれたということです。

そんな感覚の発生に気づけるようにまた楽しみましょう。

4.次回のオフィスアワーに向けて

さやちゃんから 次回はこんなデバイスでというリクエストがあったそうです。

またみんなで楽しい時間をつくりましょう。

その中心には『運動感覚(キネステーゼ)』があります。

見つけましょう。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月