つぶやきカルテ(9月25日)

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

側転へつなげる『支える』感覚のデバイス

途中から運動する子どもたちがいなくなってしまいました。

このデバイスの前になにか“ねがい”を分かりやすくするような提示が必要かもしれませんね。

ここもなんだか“ねがい”通りにはいかず、楽しんでくれる子どもたちが少なかったかな。

ここもなんだか“ねがい”通りにはいかず、楽しんでくれる子どもたちが少なかったかな。

だからといってやめてしまうのではなく、毎回続けていくことで楽しめるように変化するかもしれませんね。

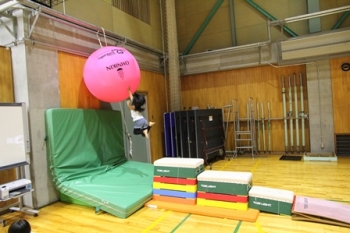

『跳ぶ』感覚のデバイス。

坂道とキンボールをつかって重心の上昇感を引きだしてみました。

うま~く加速ができると気持ちの良いジャンプができますね♡

『支える』感覚のデバイス。

これがスタート(側転のデバイスの前)にあったら、運動のつながりがうまくいったかもしれませんね。

でも今回は『支える』→『回る』感覚へつなげる鉄棒を置きました。

大きく振れるようになるとブランコと同じくらい楽しいのかもしれませんね。

グルングルンと大車輪が回れるようになると、ジェットコースターと同じくらい楽しくなりますよ(^_-)-☆

あとはこんなデバイスもありましたね。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

お母さんたちの3年目の気づきがいいですね( ^^) ~~♡

いいところがいっぱい見える(見つかる)ようになってきましたね。

観察能力(愛の“まなざし”)の向上ですね。

そして

長期的な流れの中でゆるやかに見守ることに気づいたようですね。

そう、毎回毎回新しいものにする必要はないんですね。

いつもの“うんどう”がベースにあって、

そこに小さな工夫がちりばめられいれば楽しいはずです☆

そうすればこの『うんどうのオフィスアワー』に

ゆるやかな愛情たっぷりな時間の流れが生まれてくるのかもしれませんね(^_-)-☆

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

大人は一生懸命効果的なデバイスを少し必死になって考えていたりしますが、

子どもたちは子どもたちで楽しい世界が見えているのかもしれませんね。

でもこの『うんどうのオフィスアワー』の時間の“ねがい”は、

お母さんたちと子どもたち、そして私もいっしょに同じ“うんどう”の世界が見えるようになることです。

少しずつ少しずつお母さんたちと子どもたちのかかわりが開かれていっています。

みんなで共有するような姿がお母さんたちの中に生まれ始めています。

そのことはまた今度紹介しますね(@^^)/~~~

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

『親子・うんどうの日』を控えていますが、いつも通りでいきましょう。

力を抜いて、ゆったりと過ごしてみましょう。

つぶやきカルテ(9月11日)

段々とこんなデバイスをつくってみたいというお母さんの“ねがい”や、

つくってほしいという子どもたちの“ねがい”が生まれてきましたね。

そんな自然の流れの中でデバイスづくりが始まっていきます。

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

デバイスの入り口は『跳ぶ』感覚。

こんな感じで軽やかに弾んでくれると嬉しいですね(^_^)v

その弾みを利用して前転につなげます。

そうでなくても

傾斜を使って楽しい運動を見つけてくれればぞれでいいです。

この『うんどうのオフィスアワー』の時間の中で、見本というものをあまり見せないのはそんな理由があります。

「こうやるんだよ!」と“動き”を限定してしまうのではなく、

「どうやるんだろうね?」と想像することで“うんどう”の世界を広げていきたいと思っているからです。

ひとつのデバイスの中でたくさんの“動き”や”技術”が生まれてきたら楽しいですよね(^_-)-☆

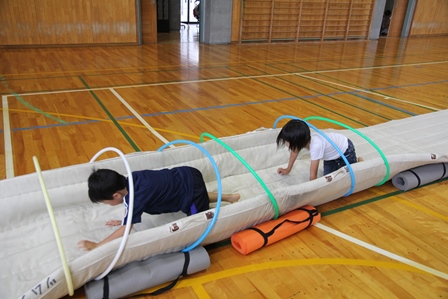

その先にフープのトンネル。

ここにも理由があります。

子どもはトンネルが好きだからという既成概念ではなく、このくぐる“動き”から『支える』感覚へつなげていったり、手や足の協応動作へ広げていったりしたいとねがっています。

だからこうやって『支える』感覚を増幅して、印象づけていきます。

するとやがて自分の手のひらの上にフワッとからだが乗っかる感覚を発見することができます。

フワッフワッと何度も何度もその感覚を体験して、自分の動感素材としていくのです。

腕の力がついたから支えられるのではなく、支え方を習得したから力を使わずに支えられるようになるのです。

そしてせっかく『支える』“動き”をしてきたので

走っていって

上るデバイスにつなげました。

適度な傾斜角にすることで自然と『支える』感覚の習得が発生していますね。

『支える』感覚のデバイスを『走る』感覚、『跳ぶ』感覚とつなげてつくってみました。

どうしても筋力というと腕立て伏せみたいなことを想像してしまいますが、こういった動的な“動き”のなかで『支える』感覚を習得していってほしいと思っています。

だってその方が楽しいから♡

最後は『支える』ばかりではなく、ぶら下がるものもつくっておきました。

ここでも「こうやるんだよ!」とスウィングの技術を直接的に指導するのではなく、

・鉄棒につかまる→ぶら下がる→軽く握ってぶら下がる→揺れる(偶然)→揺らす→スウィングする、

・落ちる→手を放す→下りる→振りとぶ

なんて感じで“動き”や”感覚”が発生するのを待ちます。

それぞれのデバイスのなかでさまざまな“動き”や“感覚”が生まれ育っていくのを楽しみにしています(^_^)v

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

お母さんたちの“まなざし”が

わが子だけではなく、

この場にいるたくさんの子どもたちに注がれるようになってきました♡

そしてわが子だけではなく、

この場にいる子どもたちのための共有が生まれてきたように思います。

“まなざし”を共有することで、嬉しいこと幸せなことが見えてきたりします。

そこからまたさらに子どもたちを思う優しさが大きくなって生まれてきたりします。

ぜひそれを次回の『うんどうのオフィスアワー』につなげていきましょう。

よろしくお願いしますね(^^♪

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

子どもたちの中に“うんどう”に対する志向性が生まれてきましたね。

目的意識のように一直線の意識ではなく、

なんとなくこの場がみんなでつくりあげる“うんどう”の場なんだと

思ってくれるようになってきたのではないでしょうか。

だから

自然と場づくりに関わるようなことができてきて、

お母さんたちにも幸せを感じさせてくれるようになってきたのでしょうね♡

運動というとすぐしつけやマナーと結びつけられて、

並ぶことや片づけることを形式的に指導したりしますが、

ここでは“うんどう”を通した気づきの中で

それが楽しさや充実感のために自然と発生することを願っています。

そのためには、それを願うお母さんたちの優しくて大きな“まなざし”が大事です。

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

『親子・うんどうの日』もあるので、まずはゆったり行きましょう。

でも楽しければ子どもたちは疲れ知らず。

楽しくなければすぐ疲れる(飽きる)。

疲れ(飽き)ないよう、『親子・うんどうの日』も楽しくなるよう、みんなでつくっていきましょう☆

つぶやきカルテ(9月4日)

ひさしぶりの『うんどうのオフィスアワー』だったので、

7月までの“まなざし”をちょっとふり返ることから始めました。

お母さんたちの寄りそう姿が良かったですね♡ということや

客観的な結果ではなく、

子どもたちの気持ちや意識の気づきみたいなものが見える

“まなざし”になってきましたねということ

そんな“まなざし”からまた子どもたちの“うんどう”をつくっていきたいですね(^_-)-☆

なんてことを話してスタートしました。

そして・・・・・・

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

切りかえしジャンプのデバイス。

経験ある子どもたちは当たり前のように楽しんでいましたね。

たいよう組やほし組の子どもたちもそんな様子をしっかりと観察して、少しずつ感覚を見つけていきます。

それからこんなふうに別な楽しみ方を見つけていったりもします。

ひとつの運動感覚の発見が次の運動の発見につながっていったりするんですね。

スタートのこのデバイスもそうでした。

走ったり、 跳んだり、転がったり、

子どもたちは自分なりの楽しい“うんどう”を展開していました。

決められた動きだけをするのではなく、自分でいろいろな動きをしたいと能動的な志向性が育ってきましたね。

そのあとにはこんな素敵なデバイスがつくられていました。

でもちょっと楽しんでくれる子どもたちが少なかったかな。

次回はぜひここにひと工夫くわえるか、誘い方を考えてみて、子どもたちが笑顔で楽しんでくれるデバイスにしたいな(^_^)v

お母さんたち、やってみましょう♡

ここは『支える』感覚のデバイスですね。

とにかく運動の中で手をつくことが苦手にならないって大事だと思います。

これもそうですが、だんだん大人になると少しずつ苦手になってきたりするんですね。

しっかりと丁寧にこなすだいち組の子どもたち。

これまでの取組みでつくられたスゴイ意識ですよね☆

そして走って、跳んで、支えて、回る、

だいち組の子どもたちが思いっきりチャレンジできるようなデバイスを意識してみました。

まだこれはスタートで、ここから回を重ねながらもっと大きなチャレンジにつなげていけたら楽しいな。

“うんどう”がでっかくなればなるほど”楽しい感覚”もでっかくなります。

そして鉄棒を使ったデバイスもありました。

これもまた少しずついろいろな楽しい感覚の発見に広げていきたいですね。

ぶら下がってゆれたり、高いところから眺めたり、クルンと回転したり、なんとなく鉄棒の概念にとらわれてしまわないよう、いろんな想像をしていきましょう。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

ゆっくりとしたスタートでしたが、気がつけば優しいデバイスができあがっていましたね♡

それからひさしぶりの“うんどう”を通して、

わが子の成長を感じているお母さんたちの“まなざし”も優しかったですね♡

また子どもたちの流れに合わせて『うんどうのオフィスアワー』の時間をつくっていきましょう。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

ほし組→たいよう組→だいち組と、運動の成長が素晴らしいですね。

こんなふうにしっかりと支えて

高~くおしりをもちあげて回転できるようになっています。

高~くおしりをもちあげて回転できるようになっています。

この感覚をもっともっと深めていって、もっともっと広げていって、もっともっと楽しめるようにしていきたいですね。

そんなことが地道に這い這いしたり、地面に手をついたりする運動の中で生まれてくるのです。

こんなカッコいい走りも

こんなデバイスの中で跳び上がったり、膝やももが自然と上がるような動きの体験をしたり、

マットのすきまで歩幅をひろげてみたり、自然とからだの中で素材づくりができているんですね。

どんな運動ができるようになるという物理的な結果のことではなく、

どんなふうに“うんどう”と向きあえるようになるのかという志向性がつくられることが大事なのです。

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

また始まります。

『親子・うんどうの日』もあります。

また楽しい時間が展開できるよう、優しい“まなざし”でよろしくお願いします。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月