つぶやきカルテ2014(5月22日)

今年度の『うんどうのオフィスアワー』はたくさんのお母さんと子どもたちに参加してもらい、

とてもうれしい状況になっています。

初めて参加するお母さんたちも、

だいち組やたいよう組のお母さんたちの頼もしい取り組みに刺激を受けているようですね(^_-)-☆

かなり速いペースで活動がレベルアップしています。

そんなときはあまり頑張りすぎないで、ちょっと余裕を持つことも大事ですね。

でもそんなお母さんたちに刺激されて、柳川郁生もいろいろと解説(おせっかい)をし始めています。

まあでも、優しい“まなざし”でいきましょう♡

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

まずはなんとなくマットを並べておきました。

これならほし組も、たいようやだいち組もコースに入りやすいかなということと、お母さんたちのデバイスつくりの目安にしてほしいなと思ったのでした。

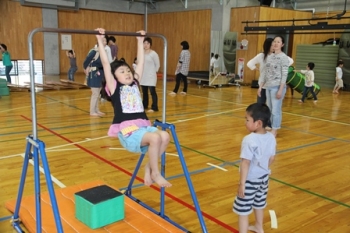

こうやって逆さまになることや

足をもち上げることが

少しずつスウィングの感覚へ発展していきます。

鉄棒をつかむこと・ぶら下がること・足をあげること・逆さまになること・体をゆらすこと・いろんな運動の“まぐれ”が発生することで、次の運動が生まれてきます。

“まぐれ”を起すことがデバイスづくりの面白さです(^^♪

よじ登るデバイスです。

ここには『走る』『跳ぶ』『支える』という感覚の要素も含まれていますね。

はじめはこうやって全身を協応させてよじ登りますが

いつしか走った勢いをうまく踏みきりにつなぎ、ヒョイッとからだを支えて軽やかに上がれるようになります。

これは腕の力ではありません。

力を使わないで上がれるようになるんですね。

頑張らないでできること(経済的)が、上手ってことです。

『支える』感覚のデバイス。

一見すると面倒くさそうな運動ですが、こども芸大の子どもたちはこの運動の心地よさをよく知っています☆

だから一つ一つ丁寧に実施するんですね♡エライ!

そしてこの『支える』感覚を出発点にして、少しずつ切りかえしの感覚も習得していくと

やがて側転をしてみたくなったりします(^_^)v

そしてほし組のお母さんたちが中心になって創ったデバイス。

これは『支える』感覚なのかな?

お母さんたちの“ねがい”を次回はぜひ聞いてみたいと思っています。

これも『支える』感覚のデバイスですね。

まずはこんな感じで子どもたちにとってわかりやすいデバイスが優しくっていいですね♡

そのまま『支える』感覚つながりで雑きんがけのデバイス。

これも子どもたちにとっては楽しい“うんどう”遊びになるんですね( ^^) _旦~~

お母さんたちがつくったデバイスのとなりに、ちょっと別なデバイスをつくったりしました。

子どもたちの好みや、年齢に応じて変化があってもよいかなと思ってつくっておきました。

這いつくばるのは嫌だ!という子もいたので

トンネルの横にこんなデバイスをつくっておきました。

これも大人から見ると・・・?よく分からないかもしれませんが、子どもたちにとってはこの天と地が引っくり返るような感覚のなかにある「絶対零点」との出会いや、『支える』感覚がからだの中にピッと決まった瞬間が面白いのだと思います。

単純な運動に自分の感覚が開くようになるということが起きてくると、“うんどう”することが楽しくなってきます。

楽しくなってくるともっとしたくなったり、またしたくなったりします。

子どもたちって疲れるんじゃなくて、つまらなくなるとやりたくなくなっちゃうんですね(@_@)

だから“楽しく”ってことがとっても大切です。

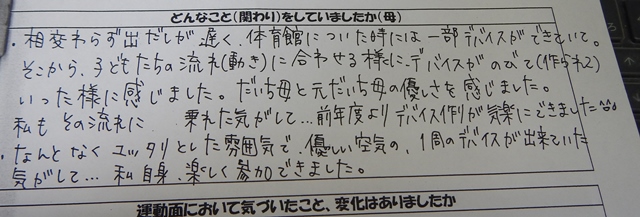

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

ほし組のお母さんたちがデバイスつくりにチャレンジしてくれましたね。

よいデバイスをつくることよりも、

この5月の段階でほし組のお母さんたちが話し合い始めたことが素晴らしいと思います♡

実は昨年度はお母さんたちがそれぞれの“ねがい”を共有するのにちょっと時間がかかりました。

自分がつくってみたデバイスを子どもたちがどんな顔でやっているのか見てみると、

きっと嬉しくなってもっとつくりたくなったり、またつくりたくなったりしますよ(^^♪

それから自分でも体験してみるお母さんも増えてきましたね。

怪我しない程度にやってみること、どこが楽しいんだろうと感じてみること、

なにが難しいんだろうと探ってみること、実際にやってみることはとっても大切です!(^^)!

とても素晴らしいことだと思います。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

次の楽しさの習得が発生してきますね。

こんなふうに張った一本のロープであっても

跳びこえたり

側転したりと

それぞれの運動が展開していきます。

そしてこれが少しずつ子どもたちの中で共有されてくるようになると、

いつしかほし組の子どもたちも、

たいよう組や、だいち組の子どもたちがやっているような運動に志向をむけたりしています。

楽しみですね♡

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

またみんなでデバイスづくりをしましょう。

またみんなで話し合いましょう。

またみんなで“ねがい”の共有をしましょう。

そうすればこの『うんどうのオフィスアワー』がみんなの時間になります。

よろしくお願いします。

(ただ今5月26日22時22分。なんだか意識も朦朧としてきたので家に帰ります。)

月曜日はハードすぎる(@_@;)(笑)

つぶやきカルテ2014(5月15日)

今年の『うんどうのオフィスアワー』はずいぶんと多くの参加があり、嬉しいですね。

“まなざし”カルテも早くも読み応えのある内容になっていたりして、こちらも嬉しいです。

というわけで、嬉しい気持ちでつぶやきます\(~o~)/

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

スタートは『支える』感覚。

小さい子はここを住みかにしてしまうけど、だんだんとここがどんな役割りかを理解していきます。

そしてマットが長くつながっていれば、

『走る』感覚のデバイス。

体育館の端までつながるマットを見ただけで、走りだしたくなりますね。

あいだにつくった適度なすき間(スペース)が、自然と軽やかな足どりを生み出してくれます。

走った先にはかけあがるor跳びつくデバイス。

うまく助走のスピードをつなげられるようになると気持ちがいいですよね。

そんな“ねがい”を伝えたくて、お母さんたちは角度を変えてみたり、目標の鈴をつけてみたり工夫をしていましたね。

上ったあとは横の肋木(ろくぼく)へ移動し、支えたりぶら下がったりする感覚へと展開します。

そしてまた『支える』感覚のデバイス。

このトンネルは、小さな子も楽しめるし、スケルトンなので住みかにもならず、とても便利なデバイスのひとつですね(^_-)-☆

これも『支える』感覚のデバイス。

しっかりと進行方向を見定めたこの目つき。

パッと開いてゆかをとらえる指。

スッと伸ばしてからだを支える肘の伸ばし。

などなど……

なんだかカッコいいですね☆

この『支える』感覚がこんなふうに鉄棒でも役に立っているんです。

こんな高いところにいても怖くないのは、しっかりと安定した支えができるからなんです。

そして安心して支えられるから、そこから前回りができたりもするんですね(^_-)-☆

だいち組とたいよう組のお母さんたちが中心になってダイナミックなデバイスをつくっていたので、ほし組のお母さんと子どもたちが一緒に遊べるかな?と思ってこんなデバイスをつくってみました。

クルクルと走ることが楽しくなるような○(マル)を描くデバイスです。

平均台の先にあったこんなデバイスでは『回る』感覚が展開しています。

でも実はこれも『支える』感覚があるからこそ、しっかりとおしりがもち上がり、腕の間に頭が入って回転できているんですね。

鉄棒はぶら下がったり、足をかけたり、思い思いのことをしながら、偶然ひっくり返ってしまったり、偶然ゆれてしまったり、“まぐれ”が起きるのを楽しみにしていてください。

「脚上げて振りなさい」とか、まだうまく支えられないのに「前回りしてみなさい」なんて誘ったりしなくても、少しずつ少しずつ必要な運動が“まぐれ”として発生します。

それまでは鉄棒楽しい♡って思っていてくれるように見守ってあげてください。

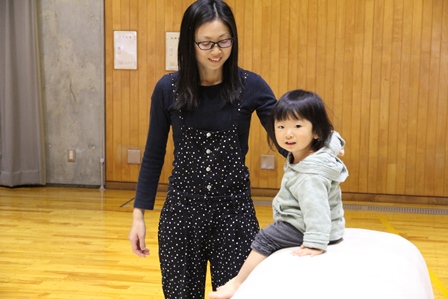

まだ届かないうちはこんなふうにお母さんがつかまらせてあげてもいいと思います。

ぶら下がることから偶然ゆれることにつながって、やがてスウィング(振ること)を自分でできるようにとなっていきますから。

だから実はゆみこさんがふみきり板を置いてちょっと後ろから跳びつくようにしたり、しっかりとからだを伸ばして跳びつかないととどかないような鉄棒の高さをイメージしたり、着地地点を斜めにすることで足先が遠くへ伸びるようになんてことを“ねがい”にこめていたんですね。

つまり“ねがい”の中に“まぐれ”を生みだすための工夫がされていたのだと思います。

そうですよね?ゆみこさん(^^♪

なかなか最初のうちは

そんなふうに“まぐれ”を生み出す工夫を考えつくのは難しいかもしれません。

でも早くもほし組のお母さんたちの“まなざし”(コメント)に、

「感じた」とか「発見」なんて言葉が現れはじめました。

これはお母さんたちの中に子どもたちの動きの意味や、

デバイスの工夫の意味が少しずつ感じられるようになってきたんだと思います。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

新しく参加してくれているお母さんたちも、積極的にチャレンジしようと思ってくれています。

わが子の大好きな“うんどう”が見えてきたらぜひサポートしてあげてください。

そのためにはまずわが子のそばにいてあげてください。

こうやって子どもが誘いに来てくれて

よくある場面はここがお母さんたちの溜り場になって、子どもたちの“うんどう”とは違う世界をつくってしまったりするんですが……、この通り今年のお母さんたちは“うんどう”の世界へ子どもたちと一緒に入りこもうとしてくれています。

ぜひこのイイ感じは続けていってほしいですネ(^_-)-☆

大人が先に飽きないこと、大人が先にキレないこと、大事だと思います。

でも焦らないでくださいね。

ちょっとずつちょっとずつデバイスにこめた“ねがい”が分かるようになってくると、

こんなふうな“ねがい”を子どもたちに伝えたいななんていうアイデアが生まれてきますから。

それまでは無理せず、簡単で優しいデバイスを考えてみたり、

柳川郁生にいろいろと聞いてみたり、注文してみたりしてください。

一緒に考えていきましょう。

そしてそれをみんなで共有していきましょう。

とにかく一年先、二年先、そして三年先を楽しみにするのがこの『うんどうのオフィスアワー』です。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

だいち組、たいよう組は、それぞれの成長があり嬉しいですね。

オフィスアワーの慣らし運転が終わったら、徐々にパワーアップ、スケールアップもしていきましょう!

そして邪魔をしてしまうと思って遠慮しているお母さんもいますが、

まずはそれが子どもとしての正常な行動だとみんな思っています。

だんだんと子どもたちの中に“うんどう”の楽しみ方が理解できてくると、

自然と流れが生まれてきます。

それまではしょうがないんですね。

学生たちにも言います。

「今日はこれしちゃダメ」「ここではこれしちゃダメ」「邪魔しちゃダメ」「並ばなきゃダメ」

なんてダメばっかり言われて“うんどう”をしたら楽しくないですよね。

だから“うんどう”って楽しいってことに早く気づいてもらえるよう、

まだまだ理解できなくても子どもたちをたくさん参加させてほしいと思っています。

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

次回は半面を大学生たちが使います。

これはしっとりと“うんどう”をしたり、じっくりと“うんどう”に向きあったり、

ねっとりと(笑)“うんどう”を説明したりするチャンスかもしれません。

その場の状況を見ていろいろと考えますが、少しこじんまりとした展開の中で、

みんなの優しい気持ちを共有する時間になるといいなと思っています。

大広間で展開するのもいいけど、たまには小部屋で和気あいあいと♡

楽しみです( ^^) _旦~~

つぶやきカルテ2014(5月 8日)

週末も休みなくイベントがあったので

(http://hyoryo.blog117.fc2.com/blog-entry-1681.html)

やっとつぶやけます(@_@)

というわけで週明けの月曜日となってしまいました……

今年度2回目の『うんどうのオフィスアワー』でしたが

新しいほし組の子どもたちも、

もうここがなにをする世界なのか

しっかりと理解しているみたいですネ♡

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

『跳ぶ』感覚のデバイス。

ヨイショッと跳ぶのか、

トントンと跳ぶのか、

子どもたちの『跳ぶ』感覚の変化を導きだします。

『支える』感覚のデバイス。

下に置いた鏡が『支える』感覚を自然とパワーアップさせます。

そしてこのくぐりのけるデバイスも、

『支える』感覚を使います。

それと手足を協応させる大事な要素もありますね☆

『走る』感覚のデバイス。

走る楽しさはどの子ども知っていますが、

こうやってなめらかな斜面変化があると、

さらに感覚的な面白さを発見できるみたいですネ♡

どんなところを走るのか、どんな景色の中で走るのか、外部環境的な面白さもあるけれど、

からだの中で感じる内部感覚的な面白さ(身体知)もとても大事なんです(^_-)-☆

『跳ぶ』感覚のデバイス。

『跳ぶ』局面だけでなく、

受けとめる局面(運動弾性)もよく見てくださいね!(^^)!

と、お母さんたちに解説しました。

こちらも『跳ぶ』と『支える』感覚のデバイス。

うま~くフワッと手のひらと肩の上に体重がのるようになってくると、

跳び箱を跳んだり、逆立ちをしたり、鉄棒の上でスッと支持したり、

次の運動への発展につながったりします。

この『うんどうのオフィスアワー』で展開する“うんどう”は、完成を目指すのではなく、

さまざまな‘運動’へつながっていく【動感素材】とすることが“ねがい”なのです。

しっかりとからだを伸ばして、手が目標にとどく感覚ができあがってきます。

「徒手伸長能力」:実在の皮膚からある「隔たり」をもち、運動志向性が密度濃く漂う外縁層に始まって、果ては、はるか遠く離れた対象物にまで及ぶ広範な現象野に関わる能力

と言います。

『ぶら下がる(振る)』感覚のデバイス。

となりでは前回りをしたり、ちょっと課題をもって取り組む子どもたちの姿も見られましたネ(^_-)-☆

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

だいち組やたいよう組のお母さんたちの“まなざし”カルテの中に

「おだやかに楽しくできるデバイス……」「ほしの子たち……キラキラした姿を見ることができるようなデバイス……」「みんなが楽しめる……コースづくり……」「まずは楽しい雰囲気作り……ほしさんが来やすいような」なんて、

思いやりのコメントがいっぱいでした♡♡♡

そんなみんなの思いが,

子どもたちや、お母さんたちみんなに伝わるようなデバイスができるといいですね。

それからだいち組やたいよう組の子どもたちも、

なんとなくほし組の子どもたちに親切にしているような感じですよね♡

そんなカッコいい子どもたちが輝くようなデバイスの準備も,

ひそかに進んでいるみたいで楽しみです。

そしてあるお母さんから

「これって器具(デバイス)のセットのしかたとかって決まっているんですか?」

と聞いてもらえました。

そこで待ってましたとばかりに「いいえ!これはお母さんたちの即興です!!」

と得意げに自慢しちゃいましたが(笑)

その日その日の子どもたちの状況(人数や年齢、体調や行事、興味や関心、性格や好み、などなど)

に合わせていつもいい加減につくっていくこの“うんどう”の世界ってスゴイですよね\(◎o◎)/!

おなかがすいた子どもたちに、冷蔵庫のありあわせでパッとつくってしまうんだけれど、

それは単なるありあわせではなく工夫のごちそうだったりします。

そんなデバイスをつくりたいなと、いつも思っています。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

デバイスの中に子どもたちそれぞれが、

それぞれの楽しみ方を見つけてくれていたりします。

走るだけじゃなく、こうやって転がったって楽しいんですよね。

コースの中ではたくさん転んで欲しいと思っています。

こんなふうに安全に転がれる場所があれば、子どもたちはたくさん転ぶ体験をすることもできます。

そうすれば上手に転べるようになります。

サッカーだってバレーボールだって、たくさん転ぶ場面が見られます。

転ばないからではなく、上手に転ぶから怪我をしないんですね。

そして上手に転んで、カッコよく転がれるようになると、体操競技みたいに美しく回転できたりすると考えてみれば、

もっともっとコースやデバイスの中で転んじゃってもいいんじゃないかな( ^^) _旦~~なんて思っています。

クルッと

回転してみたり

ヒラリと

跳びこえちゃったりすることも

新しい“うんどう”への展開につながっていきます。

さあ!次回、ここからどう発展させるか楽しみです。

でもあくまでもそこは“ねがい”にして、‘ねらい’すぎないようにしましょうね(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

そしてどうしても言いたかったことをもうひとつ

(もうすでに21時30分、そろそろ家に帰りたいのですが……)

この手が♡イイ♡と思いませんか(^_^)v

そしてほら!

こうなるんですね☆☆☆

「パッと手のひらを開いて触ってみる」

そんな“うんどう”も、実はこんなところから生まれたりします。

子どもたちの“うんどう”の変化……見逃さないようにしましょうね(^_-)-☆

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

もっともっとみんなで“うんどう”や感覚を共有できる時間にしていきたいですね。

それができあがってきて安心感が生まれてくれば、

きっとこのブログも短めになってくると思います。

今は一生懸命言葉で伝えなければと必死ですが、

なるべく子どもたちを囲んだ“うんどう”の世界の中でお母さんたちとお話がしたいと思っています。

また次回もよろしくお願いします(^_-)-☆(^_-)-☆(^_-)-☆

つぶやきカルテ2014(5月 1日)

いよいよ始まりました☆

ひさしぶりの体育館でしたが、みんないつも通りの勢いで登場してくれました。

そんな雰囲気に、初めてのほし組の子どもたちも臆することなく遊んでいます。

走ったり、肋木に登ったり、体育館を好きになる準備が始まりました。

お母さんと過ごす時間もイイ感じで流れていますね♡

これからまた新たな一年、よろしくお願いします。

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

まずは凸凹道から始まりました。

なんとなくコースへ誘うには

わかりやすいデバイスですね。

そして『支えて』登るデバイス。

初めのうちは渋滞しますが、

この時間を繰り返すうちに段々と子どもたちは、

自分たちのペースやスペースをうまくつくっていきます。

そのへんの変化も楽しみです。

『跳ぶ』デバイスです。

ほし組の子どもたちもつられて跳び下りていましたが、

まだまだ慎重でも構いません。

自分のうんどうの感覚をもっている子どもは、

じつは慎重に“うんどう”と向き合っていったりします。

そしてこのデバイスで大事なことは、高いところから跳び下りることではなく、全身をつかって動くということです。

脚だけではなく、手や背中、視線や膝のやわらかさなど、

さまざまな運動の感覚です!

この跳び方にはそんな感覚の発生が感じられますよね。

跳び下りた後のマットは、

弾むエアーマットをつなげてみました。

自然と軽やかなステップを生んでくれたり

さらにジャンプが発生したり

もっとダイナミックに動きたくなったり、

ここでもさまざまな“うんどう”が始まりました。

足から脚へ、手から腕へ、

そしてうんどうがからだいっぱいに広がってくると、

いろんな“うんどう”が生まれてきますよ(^_-)-☆

ここは坂道スライディングでしたが

子どもたちはそれぞれ自分で楽しい“うんどう”を見つけてくれていました。

いずれ全身をピ~ンと伸ばし、

ギュッと締める感覚がついてくると、

スライディングの気持ちよさを楽しめるようになります。

それまでに横転がりなどで全身をピ~ンと伸ばし、

ギュッと締める感覚をつくっておいたっていいんです。

ここはトンネルくぐりのデバイスです。

手や足の全身を協応させること、

しっかりとした『支える』腕や背中の感覚を発生させることなど、這い這いや四つ足にも大事な運動の感覚要素があります。

ここは『ぶら下がる』そして全身を使って『振る』感覚のデバイスです。

そして実は『跳ぶ』感覚が、

お母さんたちの“ねがい”でもあります。

しっかりと腕を伸ばして鉄棒まで自分の感覚が伸びるようになると、ジャンプができて、鉄棒をつかむことができます。

その感覚が生まれるまでは、そっと手伝ってあげたり、鉄棒の下をすり抜けていくのを見守ってあげたりしていていいんだと思います。

感覚の積み重ねがあって楽しんでいたものでしたね(@_@)

はじめてのほし組の子が怪我してしまったことが残念です。

でもこのデバイスを楽しめるよう、ちょっとはじめのころの“うんどう”を思い出してみることも必要ですね。

小さな鉄棒も『ぶら下がって』、『振る』ための準備にもなります。

だいち組の子どもたちを見ると「前回り」なんて思ってしまいますが、まずはぶらんと自分のからだをあずけられるようになればいいかな♡

そしてこんな何気ない場所でも、

しっかりと“うんどう”と向き合う姿が見られました。

たまたまできたこんなデバイスとデバイスのすきまも、

“うんどう”する子どもたちにとっては意味のあるものだったりします。

こういうところで油断できないんですね。

でも、お母さんたちのおかげで楽しいコースができたのではないでしょうか。

子どもたちはみんなコースの中で楽しく笑顔を見せてくれていたように思います。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

ほし組のお母さんたち、まずはわが子の“うんどう”に寄りそってあげてください。

ほし組のお母さんたち、まずはわが子の“うんどう”に寄りそってあげてください。

デバイスつくりは、

しばらくだいち組やたいよう組のお母さんたちを中心にやってもらいましょう。

でも一緒に参加するといろんなことが見えてきますから、余裕があるときはぜひ……(^_^)

初回からちょっと怪我もあったりして迷いも出てしまいましたが(私自身も落ち込みます)、

まずはわが子に“まなざし”をむけて、わが子の好きなこと、楽しいことを見つけてあげてください。

そうしているうちにきっとつくってあげたいデバイスが見つかってきたりします。

今の段階でなかなかお手伝いできなかったりすることは、

だいち組やたいよう組のお母さんたちも経験済みです(^_-)‐

最初からフル参加を目指さなくても大丈夫です( ^^) _旦~~

子どものペース配分はきっとお母さんがいちばん分かっているはずですから、

近所の公園で遊ぶくらいの気持ちで来てください。

そして心配だったらわが子の様子を一緒に眺めながら、柳川郁生とおしゃべりをしましょう。

よろしくお願いします♡

でもこんなベテランのようなサポートのできるお母さんの姿もありました。

ひっぱったり、おしたりして、

子どもをのっけるのではなく、

さりげなく支え(サポート)になる。

これができるなんてちょっとスゴイ!!

どんなふうに声をかけたり、どんなふうに接したり、どんなふうに見守ったり、

わからないことがいっぱいあると思います。

子どもたちだって、お母さんたちだって、初心者だから仕方がありません。

あゆみさんのように、一年ぐらいたつとデバイスの和のなかに優しさが見えるようになってきます。

(スイマセン引用シチャイマシタ<m(__)m>)

こんなふうに感じられるまではきっと時間がかかります。

それはひとまかせにしないのがこの『うんどうのオフィスアワー』だからです。

子どもたちの成長とともに一年ぐらいたつと、

お母さんたちの中にそれぞれなにか見つかるかもしれません。

そんな発見をみんなで共有していくのがこの『うんどうのオフィスアワー』です。

ぜひぜひおつきあいください。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

くどくどと語ってしまいましたが、そんななかで子どもたちにもさまざまな変化が現れます。

ギュッと踏んばっている感じが伝わりますよね。

すっごくひたむきで、

真剣な“うんどう”の様子が見てとれますよね。

そしてしっかりと『支える』手です☆

この手のひらと肘と肩の上にスッと体重をあずけられるような『支え』の感覚が生まれてくると、高いところへ気持ちよくあがれるようになります。

すると鉄棒の上だって、跳び箱だって、マットの上の逆立ちだって、

いろんな感覚へと広がっていきます。

そんなことがじつはこんなところで始まっていたりします。

這い這いでしっかりと手のひらをひろげて進めるようになってくると、自然と『支える』感覚が生まれてきます。

そして這い這いから4つ足へと展開することで、さらに体重を手や肩にのせて進む感覚も生まれてきます。

とってもイイことですよね♡

いろんな運動の感覚体験が子どもたちの動きをつくっていきます。

足でジャンプしているのですが、手やからだもジャンプしています。

腕の様子を見てもらえるとわかりますが、

こんなふうに全身身を使った跳び下りが

こんな全身を使った動きへとつながっていくんです。

これからも子どもたちには、

たくさんの運動感覚(動感素材)と出会ってほしいですね(^_-)-☆

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

やはり♡初心者♡も多いということで安全面には愛を注ぎましょう!!

そして次回もこんな感じで、

ゆったりとした時間が流れてくれるといいですね( ^^) _旦~~

“うんどう”は合目的的(楽しく)、経済的(楽に)でなければいけません。

どうすればもっとやりたくなるのか?

どうすればもっと頑張らないでできるのか?

そんなことをみんなで探っていきましょう\(~o~)/

・・・・・う~ん(-_-)/~~~とここまでつぶやいて正直言いたいことが伝わったのか不安です。

ですから一年かけて、二年、三年かけてお母さんたちと、子どもたちと、

向きあって取り組んでいきたいと思っています。

これからよろしくお願いします。

(不安だと文章量が増えてしまう柳川郁生より)

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月