つぶやきカルテ(11月25日)

オフィスアワーの原点を思いだして、ちょっとだけ工夫をしてみました。

なんとなくこじんまりとした感じになりましたが、ここからまたスタートって感じですネ。

つぶやきカルテ2010(11月25日)

ロープをつかってぶらさがるデバイスがありました。

じゅんこさんが、逆上がりのために両手でしっかり体を引き寄せる力を感じてほしいと願ってつくりました。

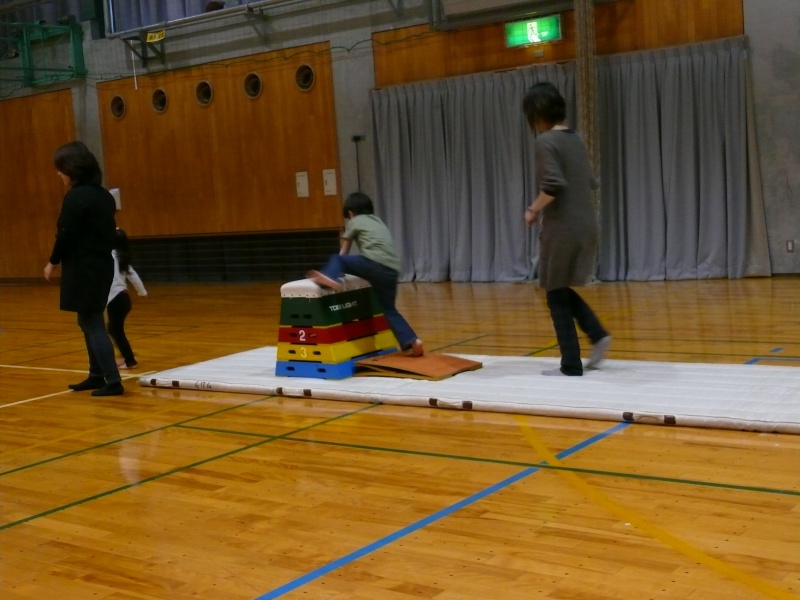

横向きにした跳び箱を3段、2段、1段と徐々に低くなるように置いたデバイスです。

かずよさんが、側転の感覚を見つけてほしいと願ってつくりました。

こちらの鉄棒では、前回りだけでは飽き足らず、少しずつ少しずつ「逆上がり」の欲がでてきました(笑)

お母さんと子どもがそれを願うのであれば、チャレンジしてみるのも悪くないと思いますヨ。

それからあきこさんが、平均台を置いて支える感覚を引きだしたいと願っていたので、両サイドに交互にフープを置いて子どもたちの運動を誘ってみました。

そして柳川郁生のつくった後方ジャンプのデバイスです。

後ろ向きに背中から落ちるなんて結構怖いことですが、見えないからこそ感覚でとらえなければならないところがポイントです。

それから側転も、だいち組だけ特別メニューでやってもらいました。

かなりの子どもたちが側転の感覚を習得してきているので、それをもっと気持ち良くするために運動と運動を組み合わせることを試みました。

失敗をくりかえしながら、少しずつやり方を見つけていく。そんなうんどうへの工夫が見られました。

そしてたいよう組、ほし組の子どもたちにも少し運動を理解しやすい形にしたデバイスを試みました。

うまく子どもたちは走りや、ジャンプのいきおいを使ってうんどうに取りくんでいました。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

あきこさんが“母達ももっとコミュニケーションをとりながら……”なんて言っています。

これは共通演習『芸術と子ども』(創発)の学生たちもそうなんです。この授業で初めて顔を合わせた学生たちは、まず遠慮から入ったりするのでうまく意見が言えません。

でも、みんなで一緒につくる作業を始めだすと手といっしょに少しずつ口も動き始めます。そして次第に子どもたちを通して仲良しになっていきます。

なにか話し合いのテクニックがあるのではなく、みんなが集まってなにかをつくるということが、コミュニケーションにすごく影響を与えたりします。

ほんとうにこうやって黙々と作業をしていって、それから次第に口が動き始め、そして会話ができるようになって……するとやがて緊張しなくても意見が言えるようになってくるんですネ。

そして今回のオフィスアワーでは、お母さんたちが“願い”をもって、子どもたちの“うんどう”を考えてくれました。それがうまく別なお母さんたちにも伝わっていけば、きっと“うんどう”の世界をつくれると思います。

だってじゅんこさんのように、“からだでなにか感じとっているんだろうなあ”なんて感じられるようになっているのですから。

それからえつこさんのように、開脚跳びは“縦に置いた方が跳びやすそう”なんてことに気づいていたりするんですから。

物理的に考える人は、すぐに跳び箱を横向きに置きます。だってその方が短いから跳びやすいと思うからです。でも実は跳べない子にとっては、短い跳び箱に内腿が引っ掛かったときは死ぬほど怖い思いをするのです。もしそれが縦に長い跳び箱であればいつでもストンと座れるのに、横だと座ろうと思った瞬間に前のめりに倒れてしまうかもしれない心配がよぎります。だから横向きの跳び箱は怖かったりするのです。

そんな感覚を見つけだすことも大切ですよネ。

そして“うんどうの積み重ねが、やっと形になりかけてきた気がする”んですよネ。

この「気がする」というのが、“うんどう”を感性でとらえ始めたということだと思います。

意識の中でそう感じる、それがその人の感覚ですから。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

だいぶ子どもたちが“うんどう”と向きあえることが分かったでしょうか。

お母さんたちにも子どもたちがどんな運動を望んでいるのか、少しずつ聞きだせるようになったのではないでしょうか。

ぜひそれをうまく導いてあげましょう。それは指導するということではなく、誘(いざな)うということです。

……それと腕がグニャッとなって逆立ちや側転を受けとめられないのは、ひろきくんの筋肉が足りないのではなく、「支える」体験の中でまだ楽な場所(感覚)が見つかっていないということです。

すっとまっすぐに立つことに足の筋肉を使っている感覚はないですよね。それといっしょで、逆立ちは手で立つことなので、楽な立ち方が見つかるよういろんな“うんどうの積み重ね”が必要になるんです。

そのためのデバイスをいっしょに考えていきましょう。

4.次回のオフィスアワーに向けて

あえて名前はお出ししませんが、悩んでいるお母さんもいますネ。またこんなところでわが家の事情を暴露すると○おりさんにおこられそうですが……。

私は、親子のやり取りの中で「怒る」「理解させる」「喧嘩する」を使い分けているつもりでいます。あくまでもつもりで、時どきその区別が自分でも怪しいときもありますが。そしてそのなかで「喧嘩する」はなるべく○おりさんに譲っています。なんだかんだいって親子なんだから、感情をぶつけて、仲良く喧嘩してもいいんじゃないということです。そんなやりとりを見ながら、マアマアマアなんて暢気に気持ちをなだめに入ったりすればいいかななんて思っています。

きっとこのオフィスアワーも、もっともっとみんなのコミュニケーションが深まってくれば、そんな役割をしてくれるお母さんたちがゴロゴロいるのではないでしょうか。

でも最後には「うるさい!私だってわがまま言うんだっ!!」って開き直れる○おりさんを、カッコいいと思ったりしています(これは本心です)。

……なんて書きましたが、最近はそんなことはほとんどありませんよ(汗)

なのでここで言ったことはナイショにしておいてください(汗汗)

(こんなことブログに書いてよかったんでしょうか?また余計なことを書きました。なのであまり参考にしないでください。)

つぶやきカルテ(11月18日)

19日(金)は午後から「マット運動の指導」にでかけ、そのあとは20日(土)の鮭釣りのため気仙沼に行ったりしていたので「つぶやき」のブログアップが遅れてしまいました。

この週末にのぞいてくれた方、どうもスミマセンでした。

というわけで

つぶやきカルテ2010(11月18日)

です。

1.どんなことをしていましたか(子)

バドミントンから始めたり

1枚の踏み切り板から始めて

ジャンプジャンプへとつなげていったり

鉄棒をしたり

マットの壁をよじ登ったり

バスケットボールをしたり

それぞれいろいろと運動をしていました。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

子どもたちのために鉄棒を準備したり

でもあまり子どもたちがやってくれないので、お母さんたちがやってみたり

それぞれが楽しんでいた感じですネ。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

ひととおりの時間が過ぎたころ、じゅうぶんに運動していたはずのりくとくんが「バク転したい」と言ってきました。

それからやはり思う存分運動を楽しんでいたはずのれんくんが「もっとなにかしたい」と言ってきました。

なぜでしょう?

きっと「うんどう」をしていなかったからモノタリナカッタ……のでは? と思いました。

気持ちよ〜く遊んだ後は気分爽快です。

心もからだもリフレッシュしますよね。

でも、必ずしもなにかを見つけるとは限りません。

このこども芸大で展開している「うんどう」は、自分の運動感覚になにかを見つける発見を大事にしています。繰り返し繰り返し運動を体験することで、「あ!もしかしたら」「あ!なるほど」「あ!こうすれば」といった運動感覚の発見があります。だから「うんどう」のあとに『分かったぞ』という満足感や、『分かりそうだぞ』という期待感が生まれたりするのです。

しっかりとからだを動かしたけれど物足りない……

この気持ちは、だいち組だからこその感性かもしれません。

だからこそもっとこの物足りなさを満足させてあげたらよいのではないでしょうか。

そんな課題が見えた今回のオフィスアワーでした。

4.次回のオフィスアワーに向けて

いろいろと考えてくれたお母さんがいます。アリガトウゴザイマス。

それらをヒントにしながら次回を考えましょう。

まずは原点にかえって、

体育館にくるときと、入ってくるときは、お母さんと手をつないできてください。

お母さん(お家の人)がいっしょに来れないときは、お母さんの用事がすむまでいっしょに待っていてください。

体育館に入ってきたら荷物は入り口付近に置かず、南側奥までもってきて置いてください。

これはまさよさんの気持ちをヒントにしました。

なんとなく私がいるところにみんなが近づいてきて、なんとなく自然にみんなとあいさつができたらなと思ったのです。

「はーい!集まって。では、始めま〜す」もいいけれど、ちょっと一斉授業みたいになってしまうのではなんて思ってしまうので、まずはこんな感じで試してみます。

悩みましょう(笑)

楽しく悩みましょう。

前回いろいろと言ってお母さんたちを悩ませてしまいましたが、困らせようとしているのではありません。

「悩む」=「困る」ではなく

「悩む」=「工夫する」

ということで考えてください。

学生たちの取り組みも、ここでひとつの転換をむかえます。“困ったから”“難しいから”“大変だから”と理由をつけてなにか簡単でやりやすい楽な方向へ考え方が向かうと、一気に企画を考えること自体が苦痛になります。

しかし“だったら”“もっとこうすれば”とどんどん工夫を見つけようと考えが向かうと、少しずつ楽しさが見えてきたりします。

なんとなく分かるでしょうか?

キーワードは『発見』です!

みんなで“運動感覚の発生”(ヤッターッ!て瞬間)を見つけましょう。

つぶやきカルテ(11月11日)ポッキーの日

読んでいただけたでしょうか?

別に柳川郁生はレオ=レオニの大ファンというわけではありません。でもなんとなく好きで、エリック・カールとかも定番で、なんだかんだわが家には150冊以上の絵本があるようです。

この話も長くなるので割愛しますが、幼児と関わる最初の経験をしたときに私がみつけたいごこちのいい場所が絵本コーナーだったのです。なので長男が生まれた時からしばらくはずっと絵本を買い続け、気がついたら結構いっぱいになっていました。

つぶやきカルテ2010(11月11日)

まきこさんがいうように、先週のトラウマか(笑)という感じで始まった今回のオフィスアワー。

さて、どうなったのでしょうか。

1.どんなことをしていましたか(子)

まずはシンプルにマットを並べて、かがりちゃんやじょうたろうくんたちが「側転」を始めていました。

家できっかけをつかんだ「側転」という運動への気持ち、そして「うんどうの日」で展開した感覚との結びつき、そういうものがつながっていってまきこさんが言うような“うんどうに向き合えるスイッチ”が入ったんですネ。

それから最近、だいち組の子どもたちが遊びに夢中でなんて声がでました。仲間で遊ぶ気持ちはとてもいいことで、「やめなさい!」なんて言えません。そしてこの体育館を楽しい遊びの場にしてしまったのは彼らの責任でもありません。

過去の事例と比較するのはあまり良くないことかもしれませんが、このだいち組の仲間遊びは例年であればもっと早い時期に終了しています。毎年4月になると、だいち組の子どもたちはまるで卒業に向けて大人になっていくかのように仲間になりはじめます。本当に一人一人がつながっていってだいち組になるという感じです。だから秋の「親子・運動の日」のころには、ずいぶんと仲間と協力する姿を見せてくれます。

その一方オフィスアワーでは、夏休みが過ぎるころにはそれぞれの「うんどう」の『取り組み』を楽しむということへと、それまで遊びに夢中だった気持ちが向かいはじめる子どもが現れはじめます(全員ではないです)。でもそれは、コツコツとお母さんたちが子どもたちにまなざしを向けながら、本当にゆっくりゆっくり見守っていたからだと思います。

急に「今日からこれをしなさい!」なんて言うのは大人の都合で、じっくり時間をかけて少しずつ少しずつお母さんたちが寄りそっていたからできたのだと思います。

そんな点で焦りを感じているお母さんもいるようですが、まだまだ時間はあります。11月、12月、1月、2月、3月と、少しずつ少しずつ、粘り強く子どもたちと付き合ってください。だいち組の子どもたちは、今がぐんぐんと変化する時期だと思います。頑張るのではなく、楽しみにしましょう。

すぐに結果を求めるようなことはしないで、成長というものは今すぐになんて無理なんです。ちょっと先に、ずっと先に、そして卒業するころに、それなりの成長がみられるよう今チョットだけ何かをしてみたらいいのではないでしょうか。

それぐらい長〜くつき合ってください。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

結構トラウマが強かったようで(笑)

デバイスづくりが難航していたようですね。

ひとつアドバイスをするなら

「つくりながら試しましょう・試しながらつくりましょう」

かな?

じっくり考えて完成品をつくるのではなく、味見をしながら最終的に美味しければいいってことです。

これが教育的指導の場面であれば、しっかりとした分量である程度保証された美味しさにする責任があるのですが、このオフィスアワーは「鍋パーティー」みたいなものです。なんとなく全体の調和を壊さないようにいろいろな材料をもちより、ちょっとしょっぱいと思えば水を足したり、味が薄いと思ったら醤油を入れたり、もっとお腹をいっぱいにしたいと思ったらご飯を投入したりと、やりながら変えていけばいいのだと思っています。

ですから私もつくったデバイスをそのままにしないで、ちょっとずつちょっとずつその場で変化させています。「う〜ん、いまいち」と思ったらしばらく子どもたちの様子を眺めていじっています。

子どもたちの「うんどう」にまなざしを向けながらいろいろと工夫してみて、3時30分になにかがちょっとでも見つかったら大成功(イェイ!)

そんなふうに考えてみてください。

(それから、味付けのアドバイスはしますから呼んでくださいね。)

お母さんたちもそうやってまずは簡単につくってみてから、あれこれいじってみてはどうでしょう?創作料理みたいに、どんなものができるか分からないけど、美味しくできた時は嬉しいはずです。

これだってそうです。

真ん中をふわっとくぼませましたが、逆にどら焼きのように柔らかくふっくらとしていたらどうなんだろうなんて思ったりもしていました。

それからあきこさん、母自身の変化と言っていますが、きっとこうこちゃんも変化したってことですよね。子どもの成長を見ると親が育ち、親が成長すると子どもが育つということが、このオフィスアワーの中でもありますもんね。

そしてえつこさんのように、

『体の滞空時間が長くなったというか、フワッとした感じとか軽い、とか感じられることが少しずつだけど増えてきて、お〜ここまできたか、という感じ。毎回ちょっとずつ嬉しさを感じているところ。」

なんてどんどん嬉しいことが見えるようになってくるといいですね。

このコメントで嬉しいのは、「滞空時間」というのは時計で測れば見えるのですが、「フワッと」なんて測れません。「軽い」なんて言ってますが、物理的な重さは変わりません。でもその感じが見えてきているということです。つまり「見える」=「感じる」という感性が備わってきているということです。

いままで見えていなかったことが見える(感じられる)ようになったということです。

そしてもっともっと主観的にいい感じが見られたときに「いいね〜」と言ってあげてください。だんだんと本人にも「あれ?今の感じ……」「ん?やっぱり今の感じ……」「あ!そうだこの感じだ!」ということに気付けるようになってくると思います。この「いいね〜」という絶妙のタイミングを見つけた時に、我々運動学の指導者は「現行犯を捕まえた」といって、まるで自分の手柄のように喜びを感じるのです。

それが運動に志向を向けて取り組み(向き合い)、お互いがその喜びを共有するということです。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

ここで何人か変化があった子どもたちを紹介しましょう。

ね!

ね!

ね!

ね!

見てください!

このちょっと大きい子どもたちの運動する姿を。

これが今年度の一番大きな変化です。

幼稚園や運動教室で、こんな姿みられませんよね。

これが今年のオフィスアワーのお母さんたちのスゴイところかもしれません。

きっと突然初めて見る人はビックリしますよ。

なんでお母さんたちが……って

“アソビテになれるお母さん”

新たな発見です。

4.次回のオフィスアワーに向けて

今回は我慢できなくてデバイスづくりに手を出してしまいました。

次回はぜひお母さんたちの手で、

そして必要があれば柳川郁生の味付けも、

ということで今回も長くなってしまいましたが(ただ今11月13日午前1時)、少しずつ少しずつ理想の「うんどう」を探しながらつぶやき続けます。

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月