つぶやきカルテ2012(11月 8日)

積極的なデバイスづくりが展開されるようになってきました。

そしてブランコや滑り台のような受動的な遊具のようなデバイスではなく、

子どもたち自らが能動的に“うんどう”に取り組めるデバイスを中心とした展開になってきました。

そこでどんなふうに、どんな感覚で、どうからだを使って、どんな工夫をしてほしいのか……などなど、

お母さんたちの“ねがい”が少しずつ見えてきたのではないでしょうか?

いや!見えてきています!!

だから「こんなふうにしたら」「こうしてみましょう」なんて感じで、

柳川郁生もいっしょにデバイスづくりに参加できるようになってきました。

いっしょに考えることができるって、なんか楽しいです。

なので、考え方を深めるいい機会かなと思って、

を紹介したりしました。

いろいろとアイデアを出し合いながらデバイスづくりをしていきたいと思っているので……

1.どんなことをしていましたか(子)

こんなふうに鉄棒が置かれていましたが

すぐとなりにこんな高い鉄棒も並べられて、前回のようにスウィングのきっかけづくりが展開されていました。

子どもたちにもとびついた反動を利用したりしながら、スウィングする気持ち良さや、楽しさが伝わってきたかもしれません。

継続した展開も子どもたちの理解を深めるためにはいいですね。

マットをジグザグに並べての『走る』感覚のデバイスです。

見てください!この切りこんでいく感じの走り!!

かっこいい★バランス感覚ですよね。

これって実はジグザグに見えてジグザグじゃない、直線的なラインで走れるマットの並べ方がポイントなんです☝

ただマットが置かれただけでも、こんなふうに運動してくれる子どももいます。

さすがですね!

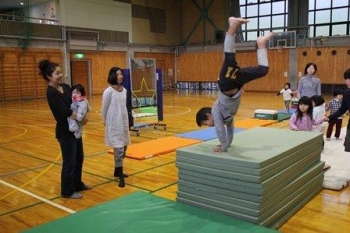

そのとなりでは側転をというお母さんたちの“ねがい”のコースがつくられ始めていました。

そしてなおさんがこの側転の感覚をみづきちゃんに……ということだったので、いっしょに体験していきましょうということでデバイスを並べていきました。

☆の形になれば側転のできあがり!って感じの以前共通演習『芸術と子ども』の授業のなかでつくったデバイスです。

それからまたとなりにもどると、跳んで支えるデバイスがつくられていました。

なんとなく子どもたちが溜まったり(詰まったり)していますが、なんかもっとちょうど良い高さとか、ちょうど良い助走の距離の確保とかの工夫があるともっと面白いかなと思っていました。

最後の方で登場しましたが、これも次回はいくつかのバリエーションや発展系とつなげていっても面白いかもしれませんね。

なんとなく楽しみが広がります♪

ふつうはこんなふうに渡るんですが、「支える」感覚のデバイスにする子どももいたりして、それも面白いですね。

ふつうはこんなふうに渡るんですが、「支える」感覚のデバイスにする子どももいたりして、それも面白いですね。

でもここであえて「この平均台を渡るバランス感覚って、いろんな運動場面のどんなことにつながると思います?」と問いかけてみたいと思います。

そんなことを考えてデバイスづくりの工夫をすると、また新たな発見があります。

ただ単に既成の概念で道具を置くのではなく、なんか違う使い方や、導き出し方のようなものを見つけていく工夫をするともっと面白くなると思いますよ。

「これだ!」って発見をしたり、自分に代わって子どもが発見してくれたりすると、その瞬間がけっこう楽しいもんです♡

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

最近はお母さんたちが積極的に研究活動をするようになってきました。

こんな感じかな? こうすればいいのかな?

いろいろと試してみることはとても大事です。

そのなかから子どもたちとの運動感覚の共鳴が生まれてきたりします。

それよりもまず、わが子の運動感覚の一番の理解者になれたりします。

おそらくお母さんたちはわが子の気持ちはとてもよくわかると思います。

ときどきよく分からなくなるのは大人の基準にあてはめた時かもしれません。

でも「どうしたの?」「うん、うん」といって子どもの気持ちを受け止めてあげるのは、

やっぱりお母さんたちが上手ですよね。

そこにわが子の運動感覚まで理解できるようになったら……幸せだと思いませんか。

『美味し~い』って顔をしたときの瞬間とおなじように、

わが子の『楽し~い』って感覚を自分の動感といっしょに共感できたら。

まなみさんもかなりの研究者になってきました(笑)

きらりちゃんたちのうんどうを見て、

音と迫力、力強さ、体のため、しならせ、勢い……いろんな感覚をまるで専門家のように見抜いています。

『体のため』なんてかなりの専門用語ですよ!

そしてそんな研究の成果を利用して、子どもたちの運動感覚を導き出してあげることだってできるようになるはずです。

なにか特別なデバイスをつくるのではなく、お母さんの“まなざし”、お母さんの“立ち位置”、お母さんの“ほほえみ”ひとつで、子どもたちの運動を導いてあげることができるはずです。

ただいま11月10日午前2時13分……このままつぶやき続けるか、そろそろ寝るか……

なんて思いつつ……

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

だいち組の子どもたちは、楽しいというよりは多少の達成感のようなものを意識できるようになってきたのではないでしょうか。

ですからお母さんたちはその先へ行かなければいけないのかもしれませんね。

まあその辺は一緒に考えていきましょうということで、あえてだいち組にとって刺激的なものをと思ってこんなことをしてみました。

こんな展開をたいよう組やほし組の子どもたちが見ているだけで十分伝わるものがあるはずです。

ゆみこさん いろいろ試してみましょうね。

4.次回のオフィスアワーに向けて

本当はもっとつぶやきたいこともあったのですが……「ピーマンのはなし」や、「マジックのはなし」……。

また書ききれなくなったので次回のオフィスアワーの中でお話しできればなと思っています。

まずはまた余裕があれば追加でつぶやきますが、となりで息子をこんな状態にしてしまっている悪い父親状態なのでこれぐらいにしておきます。

次回もまた楽しく、

明るく元気な時間をつくっていきましょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 7月 | ||||||

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月