つぶやきカルテ2011(12月 1日)

つぶやきカルテ2011(12月 1日)

ここのところ『まなざしカルテ』の数が少ないのを寂しく思っていますがつぶやきます。

『まなざしカルテ』を書いてもらえないのは、この時間の真意を理解してもらえていないということです。

この『うんどうのオフィスアワー』の意味をお母さんたちみんなに理解してもらって、子どもたちと楽しい時間を過ごしてもらいたくて始めた『つぶやきカルテ』です。

そしてそれを創発カリキュラムとして展開する共通演習『芸術と子ども』の学生たちに伝え、その学生たちの思いをお母さんたちや、こども芸大のスタッフ、このブログに関心を持ってくれている人たちに伝え、みんなの思いをつなげて子どもたちの“うんどう”をつくっていきたいと思って始めたのがこの『うんどうブログ』です。

だからそのためにこの“つぶやき”を始め、そしてブログにしたのです。

そして今回もまた柳川郁生は“つぶやき”ます。

でもそこにお母さんたちのまなざしがなく、学生たちの愛情がないのであれば、

それは寂しいことです。

でも学生たちは、子どもたちのために授業時間外に研究室に集い、

コツコツと12月8日のワークショップの準備をしています。

子どもたちが楽しくうんどうしてくれることを願って、

“うんどう”を考え、運動感覚を想像し、みんなが分かりあえるストーリーをつくり、

みんなが授業の合間に集まって一生懸命に準備を進めています。

『まなざしカルテ』を書いてください。

1.どんなことをしていましたか(子)

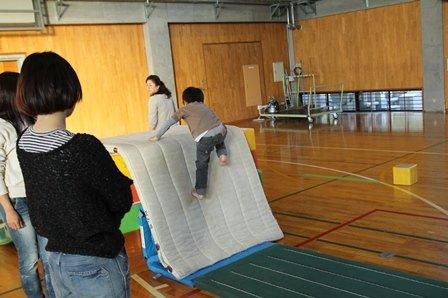

こんなスタートから

こんな坂がつながり

こんなふうに登って

跳び下りるデバイスができました。

ほし組やたいよう組のお母さんたちが、子どもたちの様子を見ながら考えてくれました。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

お母さんたちがつくり始めると

何ができるんだろうと子どもたちも興味を示します。

子どもたちにとって自分のお母さんがつくった料理(デバイス)は、

誰か知らない人がつくったものより気になります。

つくるお母さんも、

きっとわが子を喜ばそうと思ってつくった方が楽しいはずです。

なんとなく料理をしていないお母さんの子どもたちは、楽し〜く、自由♡に遊んでいます。

こんなふうにいっしょにすることが大事ですよ。

でも最近子どもとの関係みたいなことばかりにこだわっていたので、

ちょっと純粋に“うんどう”もいじりたくなってしまいました。

それで思わず……でしゃばりました。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

みてくださいあこちゃんの視線の先を

ちゃんと

見ていますよ。

だからこんなに小さくても

うんどうの

見つけられるのかもしれません。

楽しさを

ともみさんが、「回を重ねる度に運動が楽しくなっているように最近やっと思えてきました。らんの跳び箱をとびたい!という気持ち、とんだら気持ちいー!!うれしい!!に、変えられたらなあ〜と思います。(長い目で見て)」。

この“長い目”、いいですね〜。

いっしょに見ていきましょう、長い目で。

4.次回のオフィスアワーに向けて

かずよさんが、「だいちの子供達は、個々のうんどうに向き合う時間が増えてきたので、側転が出来るようになりたい、バック転したい、などのコーナーを作って母と子で向き合ってみたいです。」。

卒業を意識してお母さんたちの要求が強く出てきました。

でもそれって要望ではなく“願い”ってことですよね。

その願いを伝えるために

いっしょに跳びましょう!

いっしょに“うんどう”しましょう。

みんなで一緒にとことんつき合って

気持ちのいい!!感覚を、うれしい!!感覚を、

伝えていきましょう♡

つぶやきカルテ2011(11月24日)

つぶやきカルテ2011(11月24日)

大変遅くなってしまいましたが、一通りの業務を終えてやっとつぶやきます。

今回のお母さんたちのまなざしはとてもいいものだったのに、

なかなかつぶやけずにいました……スミマセン

1.どんなことをしていましたか(子)

こんな台を使った坂道が今回のデバイスのきっかけとなりました。

歩いて渡ったり、またがったり、それぞれに取り組んでいます。

この坂道も登場しましたが、前回の取り組みを生かすために、

途中から平均台のぼりの後に逆向きに接続していました。

こんなふうに跳び箱も設置してみました。

だいち組の女の子たちの跳び箱ブームが少し冷めてきたところで、

おくれて徐々に男の子たちが跳び箱と向き合うようになってきました。

それからデバイスのスタートがこんなふうになっていました。

平均台のぼりの後には、こんなジャンプが取り入れられていました。

どちらのデバイスも子どもたちには好評で、単なるデバイスが置いてあるよりも人がそこに介在している方が子どもたちの興味がそそられているようです。

でも正直言うとここにお母さんがかかりきりになってしまい、

わが子が置き去りになっていることがもったいないなと思っていたりします。

できれば手を添えずに見守ってあげられるデバイスを工夫できるといいのかなと思っています。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

とにかく今回の空間は

お母さんと子どもたちが

すごく寄りそっていました。

いつもよりちょっとほし組のお母さんと子どもたちの数が多かったせいでしょうか?

お母さんと一緒だと

すごく安心して“うんどう”を楽しめたり

ちょっとやってみようかなという興味が生まれたり

理解者であり証人者であるお母さんの存在が、

“うんどう”と真剣に向き合うことを可能にしたりしています。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

気がつけば子どもたちは

デバイスから姿を消し

お母さんとの距離をぐっと縮めていました。

この感じが『うんどうのオフィスアワー』の原点であり、

「ようこそ♡ほし組のお母さん♡」と言ってもいいぐらい、

やっとほし組のお母さんたちが子どもたちとスタートを切ったような日となりました。

ここから再スタートのような気分でほし組のお母さんたちと、

子どもたちの運動を囲んでいきたいなと思っています。

4.次回のオフィスアワーに向けて

この子どもたちの発見!

こんなことをスタートに“うんどう”を考えていくと、

子どもたちがくれたヒントから楽しい運動の企画(デバイス)が生まれてきます。

「ふ〜ん」と相手にするのではなく、

「おっ!」となにかを見つけ出そうと考えてみてください。

共通演習で子どもたちと接する学生たちにも言っています。

「子どもたちを子ども扱いするなよ。子どもって凄いんだから。」

子どもの発見を単なる遊びにするのではなく、

すごい遊びにしてあげることができると面白いよね。

「子どもだから……」って決めつけてしまうのは大人だったりするから、

みんな(学生)はそんなふうに子どもをバカにしないで見てみようよ。

そんなことを伝えています。

勝ち負けを競うわけではないけど

子どもたちに負けない元気をお母さんたちが持ちましょう!

倒立滑りをしたときにじゅんせいくんがおもわず

「気持ちいい〜」と言いました。

そうなんです。

この『うんどうのオフィスアワー』では運動をさせるのではなく、

そして教えるのでもありません。

運動の楽しさ、その感覚の気持ちよさを伝えるのです。

だからその感覚の気持ちよさを少しでも想像できるよう、

お母さんたちが元気でいてください。

そしてそのお母さんが想像した運動感覚の楽しさ(動感)を、

子どもたちの感覚に伝えてあげてください。

そんな小さな小さなやさしい積み重ねを、

コツコツと1年、2年と時間をかけて続けていきましょう。

毎回毎回がスタートです。

……ただいま12月 1日午前1時33分です。

つぶやきカルテ2011(11月17日)

つぶやきカルテ2011(11月17日)

久しぶりに金曜日のブログアップです↑

いろんな仕事の予定がキャンセルになったり移動したりで、

めずらしく明るいうちにつぶやけます↑↑

1.どんなことをしていましたか(子)

こんなふうに親子で跳び越えたり

4つ足でくぐってみたり

ひらりと支えてみたり

お母さんと子どもで同じ運動感覚を体験しながら

お互いの感覚の中につながりを見つけていきます。

難しく感じるかもしれませんが、

まずは気持ちからつながっていけばいいのかもしれません。

でも気持ちでつながるのが一番難しいのかもしれません。

そんなことをいろいろ試しながら、そして楽しみながら探ってみるのが

この『うんどうのオフィスアワー』の面白いところです。

それから跳び箱や鉄棒もしていました。

そして今回登場したこの坂道はずいぶんと子どもたちが楽しんでいました。

こうやってジャンプをしたり

後ろへ回ろうとしたり

こんなふうに手伝ってもらったり

子どもたちは「坂道」「すべる」「ふわふわ」「痛くない」いろんなことを感じて、思い思いのうんどうを展開していました。

それって「想像力」であり、それはこれまでの運動感覚の体験が素材となって想像されることなんですね。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

お母さんたちの工夫がいろいろと生まれました。

これは今年の『グッドアイデア賞』ですね!!

京都から来たそうくんのアイデアが元になりました。

素晴らしいおみやげをどうもありがとう♡

この坂道でこんなふうに後転が始まったのも

この台があったからかもしれません

ほら!こんなふうになるんですネ!

久しぶりに参加したゆみこさんはゆうたくんが“うんどう”と向きあってくれずもどかしい気持ちになっているようですが、

まずはこんなふうに『見る』という瞬間を少しずつつくっていければいいと思います。

なにか別なことで遊んでいながら、じつはみんなのしていることが目に映っている瞬間てあるんです。

みんなが運動している体育館に嫌がらずに来ているということは、もうすでにゆうたくんは『原志向位相(なじみの地平)』で運動をしています(最初の説明会を思い出してください)。

そしてみんなのことを見ていますから「?」……「!」って思えたとき、つまり『探索位相』というものが始まったときにやってみようかと目(まなざし)で伝えられればいいのです。

そんな時間がこの『うんどうのオフィスアワー』です。

そんなつながる瞬間を見逃さないよう、

参加するお母さんたちは子どもたちの“うんどう”のそばにいてください。

この時間は「運動」をさせるのではなく、

ともに“うんどう”をするのですから……

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

ここのところ“うんどう”と向きあうことを知ったしゅうまくん

頑なに拒んでいた「側転」にも取り組むようになりました。

これって体力とか筋力、指導法とかの問題ではないですよね。

ある意味運動の学習方法を自分で見つけたということだと思います。

そして「倒立」のやり方をしのちゃんと一生懸命考えていたはるとくんが、できるようになるヒントをくれたかずよさんに伝えたことばが

「誰でも最初はできないんだよね。

でも、いっぱいやってわかってきて少しできるんだよね。

少しできたらもっとわかることがあるんだね。

ぼくもできるようになってきたのはそうなのかな……」

かずよさんのまなざしが聞きとってくれたことですが、

もうすでにはるとくんはお母さんたちよりも先に『運動学』を理解しています。

なんかとっても嬉しいです♡♡♡

だいち組はかなり運動学的な志向性で運動に向きあうようになってきました。

ある意味確信犯的な段階である『図式化位相』に達して、

工夫をしながら運動に取りくむ『動感志向体験』という領域にまでその運動の世界が広がったということです。

そのために今ほし組やたいよう組の子どもたちは、

『原志向位相』から運動の世界に入りはじめ、

『探索位相』⇒『偶発位相』と少しずつ運動の志向をひろげる準備をしている段階です。

ここでお母さんたちが子どもたちの“うんどう”に技術的なことを求め過ぎて専門家にまかせてしまうと、お母さんも子どももそんな感覚の世界に気づかないままになってしまうかもしれません。

ちょっとゆっくりとした歩みですが、いっしょに見守っていきましょう。

それから

4.次回のオフィスアワーに向けて

るかちゃんの「逆上がり」に刺激されて

かおるちゃんとかがりちゃんもやってみました。

今後の

お母さんたちとの取り組みが楽しみです。

そしてこの取り組みにはお母さんたちの願いが“感覚”となって、

こんな補助のしかたを通して子どもに伝わるようになるといいと思います。

柳川郁生がこの補助をするときはたんなる板になっているのではなく、

いっしょに「逆上がり」をしている感覚を伝えています。

これって難しく思うかもしれませんが

こうやって“うんどう”の世界にいっしょに跳びこむことや

こんなふうに目を合わせることがスタートになったりします。

“うんどう”の世界の中でお母さんとともにすごすことのできる今の時期を大切にしましょう。

お母さんの過去の運動歴は関係ありません。

逆に“できない感覚”をスタートにして、

いっしょに運動感覚を探していくことができると面白いですよ。

「あ!そうか!」って発見があったり、

その発見を「ね!」って伝えてあげることができたり、

すっごく、すっごくおもしろい(楽しい)感覚を共有することができると、

既成概念ばかりにとらわれた‘運動’というものの見え方が、

もっとやわらかい“うんどう”というものにかわってくるはずです。

言いたいことはまだまだありますが、子どもたちの表情や目が見えるよう“うんどう”のそばに腰を下ろして、もっとお母さんたちと話をしたいと思います。

つぶやきカルテ2011(11月10日)

つぶやきカルテ2011(11月10日)

ただいま11月16日 午前0時26分。

日付けも変わったので前書きはほどほどに本文へいきます。

1.どんなことをしていましたか(子)

いろんな行事が重なりゆっくりのスタートとなりましたが、少しずつみんなが集まってきました。

前回に引き続きこんなデバイスが登場しました。

いい感じのジャンプですね。

ふみきり板のけり方をなんて思っていましたが……

子どもたちは逆に外して跳びたいということでした。

これぐらいの高さだと子どもたちにとっては自力で上がれちゃうんですね。

こんな運動にもコツコツと取り組む志向性が生まれていました。

『手で止まるんだよ』なんていう動きの工夫を伝えると、ほら!ちゃんと理解しています。

運動の感覚を感じることができる“動感”が生まれてくると、自分の動きを工夫することができるようになります。

だからこんなふうに跳べるようになっちゃうんですね。

それから今回は先輩(卒業生)の登場もあり、刺激を受けたのか

なんだか自然と体操道場みたいになりました(笑)

それぞれがいろんな取り組みをしながら

少しずつ『倒立』の感覚へ

ちかづいていきます。

そしていろんな工夫ができる“動感”をもっているから、ちょっときっかけのヒントを伝えるとこんなふうに「!」発見できます。

こんなふうに運動が‘分かる’と「やったー!」って感じで楽しいんですよね♡

そんなことをだいち組の女の子たちはとっくに知っていて、

もう志向的な取り組みを自力で展開しています。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

かおるさんが、

なぎくんが倒立のピンと伸びる感覚をつかんだ瞬間に居合わせられて嬉しかった……

オフィスアワーの醍醐味ってこれかな!(^^)!と思いました……

なんて書いていましたがまさにそうなんですね。

前にも言ったと思うんですが、

「あれ?できちゃった」「お!分かった!!」「やった〜!!」

なんて瞬間に居合わせたことを、

運動学の人たちは“現行犯を捕まえた!”なんて言って、

これに幸せを感じているんですね〜♡

それからせれんちゃんとなおりさんが、こつこつといろんな“うんどう”を展開していますね。

ぜひぜひ自然とほかのほし組の子どもやお母さんたちもいっしょにやってみると、次へとつながる展開になるかもしれませんね。

なんかそんなふうに思って見ていました。

でも二人っきりの雰囲気も大事なので、あくまでも自然とそうなるといいなということです。

あとひでこさんにも話したことと関連してですが、

前回の『芸術と子ども』のワークショップの感想で、

「私たちは(うんどうのデバイスで)直接的な結果をつくるんではなくて、そこへ至る過程(プロセス)を促しているんだ。」

というようなことに気づいた学生がいました。

それをわかってくれたことにちょっとびっくりしてしまいましたが、とても嬉しかったです。

ぜひそんなふうに考えてみて、いま結果を出そうと思って子どもたちに「やりなさい」というのではなく、やっぱり寄りそいながらその過程(プロセス)を一緒にたどっていくのがこのオフィスアワーかななんて再認識しました。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

今回はもう「1.どんなことをしていましたか(子)」に書いてしまいましたね。

みんなそれぞれの課題をもって取り組むのが今年の子どもたちの特徴かなって感じです。

お母さんの“まなざし”と子どもの“志向性”。

う〜ん、深い研究課題ですね。

4.次回のオフィスアワーに向けて

無理なく、あっさりとブログアップする予定だったのですが、

もうすでに深夜2時が近づいています。

次回の課題は楽しいオフィスアワーと、無理のないブログアップですね。

つぶやきカルテ2011(10月27日)

つぶやきカルテ2011(10月27日)

前回とはうって変わって、またゆったりとした感じのオフィスアワーとなりました。

そのとき、そのときでアグレッシブだったり、ゆるかったり、

「それでいいんじゃないかな」がこの時間の特徴です。

このオフィスアワーを始めたばかりのころは、

柳川郁生自身が「次は……」、「もっと……」なんて感じで、

ここでの活動を意味あるものにしたいという気持ちがにじみ出ていたりしました。

それでこのつぶやきが始まったのですが(笑)

でも最近は、

子どもやお母さんたちのまなざしの育ちを3年間という期間で考えるようになりました。

するとこんな日があってもいいし、

こんな日が必要だったりもするしということが見えてきて、

なんだか傍目にはゆる〜い感じの展開を許せるようになってきました。

でもその中でしっかりと妥協しない、

確固たる運動学者としての頑固さはもっているので、

単なる遊びの時間にはしませんから……

ということでつぶやきます。

1.どんなことをしていましたか(子)

まずはそれぞれ思い思いの遊びから始まりました。

フラフープやサッカー、バドミントンやなわとびなど、まずはパッとやりたいことを見つけて取り組みます。

そして今回はこんなデバイスがメインになりました。

自分の身長より高いマットに向かって走ってきて、

ど〜んと跳びのるデバイスです。

とにかく今回は他のコースはほとんど活用せず、

ひたすらこれをしていた感じです。

でもきっとこの“うんどう”のなかにいろんな意識や感覚がはたらいていたのでしょうね。

そんなことが見えるようになったお母さんが最近増えてきています。

「ああ、そっか〜!」「なるほど〜」「お!」なんていろんなことを見つけながら

“うんどう”が観れる(観察できる)ようになるとおもしろいですョ♡

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

子どもたちができそうでできないことがあるということを理解しはじめました。

だから自分でやってみるということが増えてお母さんの役割が薄れてきたりしています。

それってよく考えるとイイコトですよね。

われわれ指導者にも良くあるのですが、

ここまで自分で思うがままに動けるのであれば、

私としては淋しいけれど「ヨカッタネ♡」ってことが……

でもその成長の過程を見てきているから

「うん、うん」と承認してあげることもできるし、

「う〜〜ん?」とともに考察することもできるし、

「ウン!!」と共感することもできるんだと思います。

わりと最近になってからですが、

かおるさんがそんなことに気づいたから、

いっきに見えているうんどうの世界が変わったように思います。

『感覚』『伝える』なんてワードがごくごく自然とまなざしカルテに書かれています。

「運動神経」「教える」ではないところがいいですネ。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

今回は踏み切りのこんなところにこだわって観察していました。

この二人の共通点がわかるでしょうか?

踏み切り板を踏み切るときに、

どれぐらい遠くからジャンプをして踏み込んでいるのかを何人かのお母さんと学生と観察してみました。

そのことを見えるように視覚化したのがこのカラーマットを置いた意味です。

はじめはちょっと跳ぶ感覚、助走の先取りに混乱をきたした子もいましたが、

すぐに踏み切り板手前の大きな一歩から踏み切っていました。

……わかりますか?

それとこのジャンプはどうでしょう?

しっかりと踏み切られた脚はぴ〜んとつま先まで伸びてきます。

膝を伸ばすんではなくて、最後まで蹴りぬくと自然と伸びてしまうんです。

そんなことを観察しながら、

それを引きだすデバイスのねらいを試していくことができるとおもしろいですョ。

「膝をのばしなさい」と指導するのではなく、

どんな運動をしたときにひざが伸びてしまうのかを探り、

その感覚をつなげていくといつのまにか膝が伸びている。

そんな誘(いざな)いが理想です。

高〜い鉄棒に跳びつこうとするとき、膝やつま先はどうなっていますか……?

そしてそんな跳んだり

走ったり

支えたり

ぶら下がったり

そんな“うんどう”の世界へお母さんたちが誘ってくれています。

「やりなさい」ではなく「やってみようか」、

そんな問いかけからスタートするような雰囲気が、

ほし組のお母さんたちにも生まれてきているように感じます。

4.次回のオフィスアワーに向けて

最近思っていることは、だいち組のお母さんたちの見えていること(まなざしの中身)を、たいよう組やほし組のお母さんたちに伝えたいなということです。

それから今の段階で同じものが見えていなくてもいいんですよということです。

なにかそのへんのことをみんなで共有するための視点で、

しばらくこのオフィスアワーの活動を観察しようと思っています。

ちょっとブログアップの時期に間が空き過ぎたのと、

はりきりすぎの疲労と風邪っぽい感じでまきこさんのようにもわもわっとした内容になってしまいました(笑)

というわけで少しずつ回復したいと思っていますので、

次回もよろしくお願いします。

といっても次週からまた小学校の器械運動指導期間が始まり、スケジュールが……

つぶやきカルテ2011(10月20日)

つぶやきカルテ2011(10月20日)

1ヵ月ぶりのオフィスアワーとなりましたが、なんだかいつも通りの……というか、

1ヵ月前のオフィスアワーからつながりをもった“うんどう”が展開されていた感じです。

じょうたろうくんがもってきてくれた「サスケ」のイメージと、

お母さんたちの実現力がいい感じで作用しましたネ。

それよりなにより子どもたちや、お母さんたちのこの時間に対する

‘思いが継続’していてくれたことが一番なのでしょう。

1.どんなことをしていましたか(子)

「サスケ」のこんなイメージを起点にして

こんなデバイスができあがりました。

今日の子どもたちはこれに夢中です。

仕掛けの面白さもありますが、お母さんたちで囲んでいるということもきっと子どもたちにとっては楽しく感じたり、ちょっとあぶなそうなことも安心してできる要因の一つなんでしょうね。

(でも、お母さんたちにもっとわが子にまなざしを向けてもらうためには手のかからない工夫も必要なんですが……)

どっちも大事ですネ(笑)

踏み切り板をつなげて、こんなデバイスもありました。

走り抜けたり、ジャンプをしたり、子どもたちは自分で運動を選んで展開していました。

ほかにもいろいろありましたが、

今日はちょっと省略。

運動の変化の方で紹介します。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

とにかくお母さんたちのまなざしが広く、深くなってきました。

ゆきこさんは、「(動きの)つながり」「感じて」「支えるという感覚」などという客観的な視点では見えないものを感じられるようになり、「お!いまのかんじ!」「いいかんじだね!」なんていうことが見えてきています。

どうですか?

ほかのお母さんたちも自分のまなざしを、

『まなざしカルテ』を見返してふり返ってみてください。

初めのころは他の子の“運動”と比較して「できる・できない」と評価していたり、力がない、気持ちが続かないなど足りないこと(欠点)を探したりしていた視点から子どものうんどうを見ていませんでしたか。

でも少しずつどんなことが好きで、どんな表情を見せて、どんなことに夢中になるか、子どもたちが“うんどう”を好きになれるよう、お母さんたちのまなざしも豊かになったでしょうか。

かずよさんのまなざしは、自分の動感としのちゃんが感じている動感との間でしっかりと共感が生まれています。

「久々に手をつないで出来るデバイスつくりもやってみたいですネ。」という気持ちは、

きっとその感覚を手と手を通して実感したくなったのでしょう。

運動の最初の成功は『まぐれ』です。

偶然できてしまったことをもう一度やろうと思ってもうまく思いだせなかったりします。

ですがまた工夫をしていくうちにだんだんと確率が増し、その運動のやり方が定着します。

できていた運動ができなくなってしまうことがあります。

ですがまた工夫をしていくうちに思いだすと、その運動のやり方が強くこわれにくい感覚の協調となります。

これを運動学では再統合といいます。

えつこさんに見守られて、ゆいこちゃんはこれをしていたんですね。

跳べなくなってしまった跳び箱を、少しずつ思いだしながら工夫をしていく取り組みができるようになったのは、とてもスゴイことだと思います。

そしてそんなゆいこちゃんに、

「とべるときととべないときどこの時点でわかる?」なんて質問して、

「とんだとき!」なんて感覚の答えを引きだせるようになったえつこさん。

これは促発に必要な能力の中の観察力の『借問能力』(どんな感じでその運動を行ったのかを聞きだせる)、難しくいうと「現前化されている運動感覚の能力を借問して、微妙な運動能力の地平構造まで聞きだす能力」ということです。

スゴイ!!

だから自信に満ちあふれた表情や、余裕のある表情にまなざしが向くんですネ。

こんな“まなざし”の域に達するには、これまでの‘運動’という既成概念にとらわれることなく、子どものような真っ白な志向で“うんどう”に向きあえるようになることが重要です。

そのためには1年、2年と「まなざしカルテ」を書きつづけながら、

子どもの“うんどう”に寄りそうことが大切です。

ほし組のお母さんたちはまだ2年以上あります。

ゆっくりゆっくりでいいですから、少しずつず少しずつでいいですから、

続けていってみてください。

今日の授業で‘農業の基本は持続性である’なんてことをやりました。

どんなことでも生命と連帯しあう相互性の中で生きている。

だから持続していくことが大切……ということでしょうか。

……ちょっと大げさかな……?

でもゆっくり、運動形成の五位相でいうところの“原志向位相”(なじみの地平)を忘れずに、

ゆったりとした時間の流れをつくりましょう。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

こんな支えることから始まって

こんなふうに支えたり

さらにはこんなふうに支えたり

そしてこれだって支えるで

こんな支える倒立や

支えて切りかえす跳び箱の開脚跳びや

支えて回る側転へとつながっていきます。

子どもたちが楽しむうんどうの中にこんな“動感素材”を願いとして創っていくのがこのオフィスアワーの時間です。

そしてこんなふうに踏み切り板でジャンプしたり

走ったりしながら

こ〜んなきれいな運動(走り)が生まれてきます。

ともみちゃんのこの走りだってそうです。

ほら!この軽やかな後ろ姿♡

柳川郁生は、運動のよさっていうのは

‘速い’とか‘強い’とか客観的な事実だけが大事なのではなくて、

‘美しい’とか‘楽しい’や‘気持ちいい(感覚的に)’という主観的なことも大事だと思っています。

というよりもむしろ、この美しい、軽やかな動きを、

物理的な尺度で他人と比較する必要なんてないんじゃないかとさえ思っています。

だからじゅんこさんのようにいい顔が見れた時は、

その場ですぐに褒(ほ)めちゃってください。

その瞬間を逃してはだめです。

あとで褒めても嬉しさは半減してしまいます。

そして褒(ほ)めるっていうのは煽(おだ)てるのではなく、

スゴイね、いい感じだねってことを認めてあげるってことです。

そしてお互いに「うん♡うん♡」って感じで認めあえると

すごく嬉しい気分になりますよ。

・・・・・・想像してみてください。

見てください!

この姿勢だって……

‘しなやかに伸びた腕’、‘無理なくスウィングをつくりだす腰の角度’、

‘スッとその振りを大きく広げていく足先の伸び’

そんなふうに見ていくととっても素晴らしい運動です。

それをちゃんと感じているこうこちゃんの顔はいい感じですよね♡

4.次回のオフィスアワーに向けて

こうやってブログをアップしていると、時間がなくて書けないのではなくて、

つぶやきが多すぎるということが原因なのだということが分かります。

でもそれだけお母さんたちのまなざしのコメントがひろがりをもってきたということです。

本当は個別につぶやかなければいけないかもしれないのですが、

それをするともっと大変です。

なので子どもたちの“うんどう”を生で見ながら語り合いたいと思います。

もっともっと話しかけてきてください。

そうすればこのブログも短くなる……かな?

あ、それからまきこさん。

サッカーもおにごっこも、なわとびも、フラフープも

“うんどう”でいいんじゃないでしょうか。

うんどう=体操の部分は柳川郁生がしっかり張り付いて留守番していますから、

お母さんたちは子どもたちといろんな運動をしてきてください。

私はなるべくこっちで待っている役をしつづけようと思っています。

なので次回は……

つぶやきカルテ2011(9月15日)

つぶやきカルテ2011(9月15日)

とてもいい雰囲気のオフィスアワーになってきましたが、ここでちょっとお母さんたちに課題を出してみました。

『子どもたちのデバイスにお母さんたちの願いをこめてみましょう♡』ということです。

おそらく何が自分の願いなのかもまだ気づけずにこの“うんどうのオフィスアワー”に参加しているお母さんもたくさんいると思います。

まずはそれでいいのです。

それが次第に子ども自身の願いが見えるようになってくると、お母さん自身の願いに気づけるようになるはずです。

柳川郁生自身も「逆上がり」「開脚跳び」「側転」というような直接的な運動の完成が願いではなく、ギュッと支えた感じとか、フワッと浮き上がった感じとか、グルンと天と地がひっくり返ってもどってきた感じとか、その瞬間に見せる子どもたちの「あ!」という表情を見たいというのが願いです。

そんな感覚との出会いの発見をたくさんしてもらう場にしたくてこの“うんどうのオフィスアワー”を展開しています。

まだまだこれから、おつき合いをよろしくお願いします。

……と、まとめの言葉みたいになってしまいましたが、またつぶやきますネ。

1.どんなことをしていましたか(子)

まずはくぐることで這い這いをしたり、4つ足で歩いたりしながら『支える』感覚をスタートさせます。

そして低い平均台に手をつきながら、おしりがフワッと浮いてくるぐらい『支える』感覚をつなげていきます。

次は跳び箱を使って「跳ぶ」ではなく『支える』感覚を主題にしたデバイスです。

しっかりと『支える』感覚が志向できた子どもたちは、鉄棒にだってのることができます。

逆にいえば、この『支える』感覚が分からない状態で鉄棒にのることはとても怖くて、痛いことだったりします。

まずはたいこさんが「今ひとつ『支える』感覚というのが分からない……」と投げかけてくれたので、『支える』を起点にデバイスをつくってみました。

こんなふうに地面についていた手を少しずつ高いところへ導きながら、

『支える』感覚を増幅させていきます。

最初はこんな感じで始まった『支える』感覚が

やがてこんなふうにフワッとした感覚と出会い。

自らの志向体験が楽しくなってきます。

するとこんなふうにさかさまになった自分を支えたり

ピンと張った自分の肘の上にからだをのせて、気持ちよ〜く側転ができてしまったりするのです。

(この頭とマットの間にできた大きなスペースを見てください。すごいでしょう!!)

こうやってコツコツと身につけていった『支える』感覚が、いろんな運動につながってくるんですネ。

今はこんな感じの「逆立ち」も『支える』感覚が理解できてくると、いずれビシッと肘を張った「倒立」になっていきます。

それまではさかさまになった時の自分の上下や前後の感覚が分かるようになってくれば、またいろんな動感素材(運動感覚の素材)が身についてくるのです。

そう考えて、あえて運動の完成形を目指さずに展開することも大事ですョ。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

デバイスづくりに取り組んでみて、イマヒトツだったお母さんが多かったと思いますが、まずはそれをスタートにしましょう。

柳川郁生が始めて出会う小学生たちにまず言うことは「『できない』というのはスタートなんだよ」ということです。

そこからいろんな偶然や、発見があって、少しずつ分かってきて運動ができるようになるんです。

だから『できた!』=『わかった!』なんです。

いろいろと試しながら発見をしていきましょう。

発見をするためには観察をしましょう。

わが子の表情を見のがさないように……お母さんだから見える子どもの気持ちがあるはずです。

それはきっと柳川郁生には敵わないもののはずです。

そしてそしてあきこさんのように自分で体験してみることも大事です。

美味しいご飯をつくるためには、お母さんは美味しいお料理を食べていたほうがいいに決まってます。

というのは柳川郁生の勝手な理論ですが、やっぱりそうだと思います。

先日横浜の『bills』という世界一の朝食のお店に行きました。そこで食べたスクランブルエッグはとっても美味しかったです。すると最近さおりさんのつくるスクランブルエッグが‘ふわとろ’のおいしいスクランブルエッグになりました(笑)。

お父さんはお母さんに美味しいものを食べてもらわないといけませんね。

なんて余談になりましたが

動感志向体験

といって、実際にその運動ができるように取りくむ体験は指導者にとって不可欠のことです。

「こんな感じでやるとこんなふうになってしまうんだ↴」「あ!こうするといい感じ♡」「お!これがコツかも?」なんてことが分かってくると、「ね♡美味しいでしょ」って感じで運動の感覚を伝えたくなってくるのです。

きれいな花を見つけたとき、空を真っ赤に染める夕焼けを見たとき、大きな虹が空いっぱいに広がったとき、だれかにも見せてあげたくなったりしますよね。

自らが志向して発見した動感がすっごく気持ちよかったとき、だれかに伝えたくなっちゃうんですよね。

ですからお母さんたち、けがをしない程度にやってみること、試してみること、すご〜く大事だと思います。

だからただ単に運動の形を教えるのではなく、“歓び”や“幸せ”も伝えることができるようになるのだと思います。

あきこさんたち、その側転がストンとできた時の感覚と歓びをこうこちゃんたちに伝えられたら最高ですよ〜♡

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

子どもたちはどんどん変化していってます。

いろんな表情を見せてくれていっています。

「側転はわたしはできない」というともみちゃんのことばは、まさにたいこさんが言うように「側転」という運動を認知した第一歩、スタートなんですネ。

ですからそんな小さな子どもたちの変化を見のがさないようにしながら、オフィスアワーを続けていきましょう。

4.次回のオフィスアワーに向けて

「親子・うんどうの日」(今年から‘運動’ではなく“うんどう”になったはずです。)に向けてしばらくお休みになります。

ちょっと残念ですが、いろんな準備をしておいてください。

10月からはだいち組だから、たいよう組だから、ほし組だからということはお母さんたちには当てはめないで、みんなでこの時間をつくっていきたいと思っています。

それって高度な取り組みをするってことではありません。

愛情たっぷりの取り組みにするってことです。

でもそれが実はとっても高度な取り組みかもしれません。

『愛』の力で“うんどう”を展開するってことは、きっとこのこども芸大でしか実践できていないことかもしれませんから……

楽しい時間をつくりましょう。

つぶやきカルテ2011(9月 8日)

つぶやきカルテ2011(9月 8日)

いつも遅くなってしまっている“つぶやき”ですが、オフィスアワーの終わりにちょっとお話ししたように少しみんなと考えたい時期になってきました。

とはいえ9月15日の後しばらくお休みさせていただきます。

9月22日 大学祭準備のため体育館使用ができません。

9月29日 大学卒業式準備のため体育館使用ができません。

『親子・うんどうの日』を控えて残念ですが、大学行事で使用するため仕方がありません。

よろしくお願いします。

1.どんなことをしていましたか(子)

やりたいことがあるので、自分たちで準備です。

そして開脚跳びに取り組みます。

やりたいことが見つかって、少しずつ志向体験が始まります。

ここで展開している『うんどう』というものが少しずつ子どもたちに理解されていっています。

こんな運動(ボール投げ)も始まりました。

なんとなく運動のバリエーション(デバイス)がさびしいので、こんなのや

こんなのを追加してみました。

お母さんたち次回はもうちょっといろいろ試してみましょう、つくってみましょう。

遠慮はいらないし、うまくいかなくてもいいです。

そこをフォローするために柳川郁生がいますから……

ちょっとこんな感じで高くしてあげるだけでも、やる気が出たりします。

やる気が出ると勢いも出てきます。

勢いが出ると勢いのある走りが出てきます。

勢いのある走りが出ると力強い蹴り(ジャンプ)が出てきたりして、こんな風に前転ができてしまったりします。

そう考えると、そのうんどうづくりが子どもたちに伝わった時に嬉しくなるのです。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

お母さんたちのまなざしがわが子に向けられています。

お母さんたちのまなざしがわが子の運動に向けられています。

お母さんたちのまなざしがわが子の運動を応援しています。

とてもいい“まなざし”になってきたと思います。

だからここでもっとそのまなざしを深めていきたくなりました。

そしてもっと広げていきたくなりました。

深めるというのは、もっともっと運動について考えを深めて子どもたちを誘ってあげるということです。

広げるというのは、そのまなざしをもっともっとすべてのお母さんたちと共有して、このオフィスアワーに参加しているすべての子どもたちに向けられるようにするということです。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

こつこつと積み重ねた取り組み(準備)が

こんな風に実を結びましたね♡

こんな風に見事なできばえでなくても

この助走の長〜い距離だってすごいことの現れです。

最初は自分に近いところにしか運動の感覚がないのに、デバイスまでのこの長〜い距離に運動の感覚をもてるようになったということなのです。

伸長化能力

のひとつで、自分の感覚が自分の身体の外にまで伸びていき、ずっと先の運動につながっているということです。

そう考えると場を広く使うということもとても大切です。

子どもたちはずっと先のデバイスに感覚をつなげて、助走の最初の一歩を踏み出すのです。

4.次回のオフィスアワーに向けて

一人一人のお母さんが、わが子のために、みんなのためにデバイスを考えてみましょう。

一人で考えつかなかったらだれかと相談してみましょう。

相談する人が見つけられなかったら柳川郁生に相談してください。

でも一番の相談相手はわが子ですよ。

「なにがしたい?」なんて具体的なことを聞くんではなくて、「どんなことがしたい?」とちょっと抽象的な聞き方をしてあげて、それがどんなことなのか一緒に考えてあげてみてください。

「なにがしたい?」「鉄棒」ではなく、

「どんなことしたい?」「ぶらんぶらん」「じゃあ、どうしようか?」「ロープをぶら下げて……」「高いところにつかまって……」「鉄棒もいいかも……」なんていろんな運動が見つかってくるはずです。

つぶやきカルテ2011(9月 1日)

つぶやきカルテ2011(9月 1日)

大変遅くなりました。

やっとつぶやきます。

先週は久しぶりに体操の仲間に会えて、とても充実した時間を過ごせました。かつては「日本の体操は……」なんて世界で生きていたものですが、今ではすっかり離れてしまっています。

でもその世界でずっと活躍している人たちにまた会えたので、嬉しくてずいぶん楽しんでしまいました。

やっぱりいいですネ♡

1.どんなことをしていましたか(子)

お母さんたちはここを歩いて渡ってもらおうとしていましたが、こんなふうに誘ってみました。

『支える』感覚のスタートです!

ここは『回る』感覚ですが、手で『支える』ことができるようになってくるともっとスムーズに回ることができますヨ。

そして跳び箱が置かれています。

このへんが少しお母さんたちの願いのあらわれかなと考えたので、あとで少し変更をしてみました。

あまり唐突に課題を与えるのではなく、いくつかの解決方法のようなものを散りばめておいてからやってみては……?

ということです(笑)。

こちらはひでのりくんお気に入りの「マット登り前転」です。

ひでのりくんは、これを「でんぐりがえしコースター」にパワーアップしたいそうです。

ぜひみんなで考えてあげてください。

すご〜くいい一言ですョ♡

こんなふうに高くしたデバイスも

ちょっと工夫(ロープを置いた)しただけで楽しくジャンプです。

鉄棒も身近な存在になってきました。

シンプルだけれどどんどんダイナミックになっていく鉄棒のスウィングです!

この先にやってみたいことがあるのですが、もう少し様子を見ましょう。急にやったらきっと本人がビックリしてしまいます。……それまではナイショです。

だいち組を中心にフラフープもおこなわれています。

なんとなくコツを伝えるような会話も生まれているようです。

自分の動感に気づいているということですネ。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

夏休みが明けると、いつも子どもたちは急成長をしています。

なんかちょっと大人になったり、顔がきりっと引きしまったり、おしゃべりが上手になったり、それぞれの子どもたちがいろんな成長をしています。

すると『うんどうのオフィスアワー』での子どもたちのようすも変わってきます。

子どもたちが変化すると、それを見ているお母さんたちも変化します。

子どもたちのうんどうにまなざしをむけていたから、その変化に気づき、その成長に喜ぶことができたと思います。

さあまたこれからまたしばらくこの『うんどうのオフィスアワー』におつき合いいただき、いっしょに楽しんでいきましょう。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

開脚跳びのためにおしりをもち上げる感覚を……ということを意識してデバイスをいじってみました。

自然とうんどうを楽しみながら、フワッとおしりが持ち上がる感覚を見つけます。

こうだよって教えてあげるのもいいことですが、運動の最初の成功は『まぐれ』(偶発)です。

あれ?という偶然が運動の最初の発生です。ですからそんな偶然が起こるようなデバイスを考えるのが私のやり方です。

するとこんなふうにしながら

こんなふうに手で支えることが始まり

少しずつ自分を支える感覚を見つけ

おしりがじょじょに持ち上がってきたりしながら

開脚跳びに必要な運動の感覚が生まれてくるのではないでしょうか。

それから今回の大発見!!

昆虫学者が新種の虫を発見したぐらい嬉しいものを見せてもらいました。

側転が生まれる瞬間です!!!

4.次回のオフィスアワーに向けて

この瞬間を見ることができたお母さんたち、ラッキーでしたね♡

これからゆっくりと時間をかけて、わが子の側転がどう育つのかを見守ることができますヨ。

できた喜びだけでなく、成長のようすをみられる喜び、こっちの方も感じることができるときっと幸せです。

めぐみさん、その通り!

コースづくりはやっぱりみんな難しいです。でもわが子のうんどうの様子を見続けていくとなにかが見つかってきます。

そしてこれも“偶然”だったりします。

みなさんもいろいろとお手伝いしながら、まなざしを向け続けてください。

あれ?という感じでなにかが見つかったりします。

つぶやきカルテ2011(7月14日)

つぶやきカルテ2011(7月14日)

お待たせいたしました。

やっと手をつけていますが、まずはほし組のお母さんたちにとっては初めての取り組みのしめくくりであり、たいよう組やだいち組のお母さんたちにとってもそれぞれの年代になっての初めての取り組みです。

いろいろとふり返ってみたいと思います。

1.どんなことをしていましたか(子)

まずは7月14日に子どもたちがしていたことを簡単に紹介します。

まずは踏み切り板を使っての連続ジャンプです。

ちょっと間がつまっていてやりにくい感じにしのちゃんとかずよさんが気づきました。

そこでちょっと重ねる踏み切り板の間隔を変えてあげると……

みんな跳びやすくなった感じですね。

こんな発見が大事です!

そのあとにはこんな「跳ぶ」感覚のデバイスがありました。

ぜひぜひこの跳んだあとの着地の柔らかな受けとめ(運動弾性)が、どんなふうに発生するのか見つけられるとおもしろいですよ。

そして跳び箱があればこの通りですネ。

少しずつ少しずつこんな運動につなげていく感覚のデバイスを、次回からもう少し段階的に考えてみましょう。

なにかよいアプローチのしかたが見つかってくると、楽しいですよ。

「支える」感覚と「回る」感覚を合わせたブリッジ返しのデバイスもありました。

それから「支える」感覚で跳びのって、前に回るこのデバイスも子どもたちに好評です。

ほかにもこんなふうに「回る」感覚のデバイスがあり、お母さんたちがいろいろとねらい(願い)をもって工夫をしています。

いろんな“願い”が工夫にあらわれていていいですね♡

それから鉄棒のスウィングのデバイスもありました。

ほんとうにからだを使って運動を発生させることの楽しさを見つけはじめています。

ぐんぐんと勢いをつける自分の感覚に気づけるようになっています。

すごい!

さらにはこんな「倒立(逆立ち)」も。

見ているお母さんたちが「それは違うよ」なんて硬い考えを押しつけず、優しく見守れるところもすごい!ですね。

こんなふうにさかさまになった感覚を余裕をもって感じられることも、きっとこれからの運動に役立つはずです。

「倒立」という型や形にこだわるのではなく、さかさまという感覚を大事にしてくれるお母さんたちのまなざしは素晴らしいです☆☆☆(星みっつ)。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

5月、6月、7月を通してつくられてきたお母さんたちのまなざしです。

こやってお母さんたちが、子どもたちの“うんどう”の世界と同じ高さで過ごすようになってきました。

いつでもわが子に微笑みかけたり、子どもからの信号を受けとったり、すぐに視線を合わせたりすることができる素晴らしい環境ができています。

まずはこの子どもたちの運動感覚に近づいていける、お母さんたちの居場所が自然とつくられてきたというのが、

この2011年度『うんどうのオフィスアワー』前半の素敵な成果ではないでしょうか♡♡♡(ハートみっつ)。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

子どもたちは少しずつ少しずつ自分なりの“うんどう”とのかかわり方を見つけはじめたと思います。

だいち組のようなはっきりとした取り組みの見え方はまだまだ先だったりします。

場になじんだり、場を理解したりする時間も、子どもたちそれぞれのペースがあります。

そこにちょっとずつ変化があらわれてくるのを待ちましょう。

待っているときっとその変化を見つけられます。

じっとまなざしを向けながらそれを見つけられたとき、きっと嬉しくなるはずです。

運動ができた、できない、という変化ばかりに気をとられずに、それぞれのペースであらわれてくる子どもたちの志向性の変化に気づけるようにしてみてください。

4.次回のオフィスアワーに向けて

夏休みが終わると「親子・運動の日」が近づいてきます。

今年度のこの『うんどうのオフィスアワー』での取り組みと、お母さんや子どもたちの気持ちをうまくこの日につなげていきたいと思っています。

正直今年のスケジュールは予想以上に厳しいものです。

これから8月に入ると怒涛のレポート作成指導期間に入ります。

こうなるともう柳川郁生に残されたゆとりはなくなります(汗)

ということでお母さんたちにもいろいろと相談させてもらいます。

それからこども芸大のスタッフのみなさんにはたくさん助けてもらいます。

夢のような理想を掲げますが、本気でみんなの気持ちをつないでこのイベントを楽しいものにしたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 7月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月