つぶやきカルテ(6月12日)

たくさんの参加と、たくさんの“まなざし”カルテで嬉しい状態で展開しています。

そしてなによりお母さんたちの積極的な取り組みとチャレンジ(笑)がスッゴクいいですね(^_-)-☆

そんな勢いをもらって、今回は早めに更新できました。

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

まずはここからはじまりましたね。

このデバイスの“ねがい”はどんな感覚との出会いでしょう。

一見子どもたちが大好きなデバイスにどんな感覚の発生があるのか、考えてみてください。

みたとおり子どもたちに大人気のこのデバイス、

意味も分からず与えているだけではいけませんよ……。

とあえて自問自答……(^_-)-☆

今回は、

デバイスづくりをすべてお母さんたちにまかせました。

どんな“ねがい”なのか聞きたかったですね。

こんなデバイスも・・・・・・

そして走りこんでいって

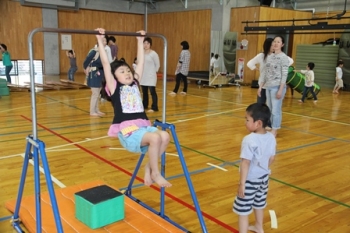

鉄棒が置いてありました。

それぞれのデバイスにこめられた“ねがい”があるのか。

鉄棒を使ってこんな感覚と出会ってほしい☆

こんな運動へと展開してほしい♡

ただの置きっぱなしにならないよう、考えてみましょう。

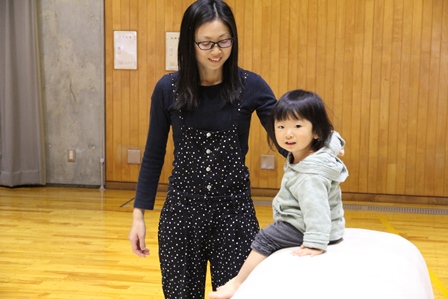

だからこの『支える』。

もっと『支える』

こんなやり方もあるが

『支える』ことからこんな発展がある。

それからこんな発展もある。

はなこさんが

‘メインになるようなデバイスに他の動きをつなげていくように考えているのかな……?’

なんて推測していたりしました。

まほさんの“まなざし”のように

’側転したいみたいだからという、優しさと、楽しさと、達成感と、

その他、いろいろな気持ちがつまったデバイスは、やはり子どもたちにも伝わるようで……’

なんて感じで少しずつデバイスの意味(“ねがい”)のつながりが見えてくるようになるといいですね。

実はこの『支える』感覚のデバイスの連続が優しい気持ちのつながりなんですね(^_-)-☆

それを具体的なかたちや方法で子どもたちに提供できるようになるのには、

1年も、2年もかかってしまうものだと思います。

ただ子どもたちにとってお母さんの存在は世界一の理解者ですから、

スポーツ指導の専門家より深い愛情を注げますよ♡

ここは’ロールケーキ’

これにはまっているのがことねちゃん(^^♪

これだ!!って発見があったんでしょうね。

ブランコやすべり台みたいな受動的な楽しさではなく、

自分の感覚で内観する能動的な楽しさを発見したんでしょうね(^_-)-☆

そして走ってつなぎでしたね。

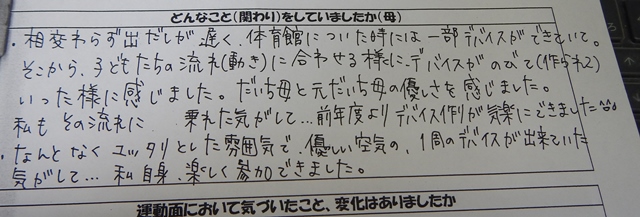

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

なんだかお母さんたちの

職人っぷりが頼もしくなってきましたね。

そんな姿に圧倒気味のほし組のお母さんたちですが、

次代の職人になろうとしっかりその姿を見ていてくれています。

こちらも頼もしいですね。

そんなお母さんたちがつくったデザートに、

子どもたちがワッと群がりましたね(^^♪

そんなエネルギッシュな展開のあるなかで、

ゆっくり、じっくり、時間をかけて運動を味わえると、

その喜びが、子どもたちにはもちろん実感として、母たちには充足感として、

余韻が残るような味わい深い“うんどう”につながるのかな……

という思いのお母さんの“まなざし”もありました 。

そうなんですね。

実は体育館のいろんなところで、コツコツと“うんどう”に向きあいはじめ、

少しずつ小さな喜びの実感をもちはじめた子どもたちが出はじめましたよ。

それが次の子どもたちをほめるコーナーです\(~o~)/

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

今回はデバイスづくりをお母さんたちにまかせたことで、じっくりと子どもたちの様子を見ていることができました。

そのなかでオッと思ったのがこの日のけいたくんでした。

もくもくとデバイスに向きあい。

じつはこの前にけんたくんにお願いするような感じで見本を見せてもらい、それをすぐるくんにも伝えていました。

じつはこの前にけんたくんにお願いするような感じで見本を見せてもらい、それをすぐるくんにも伝えていました。

とにかく丹念に、自分のペースで、自分のやり方で、

そして体験し、観察することで動きの理解を深め、

まるで哲学するように“うんどう”の世界と対話していました。

だからきっとこんなふうに、

一つ一つのステップを確認するような、

ひたむきな表情ができるんだと思います。

なんだかこの日、

“うんどう”に対する志向性というものが、

けいたくんのなかで少し強くあらわれはじめたのかもしれません。

今回はたまたまけいたくんのことで触れましたが、

そんな変化が、それぞれの子どもたちの中で起こってくるはずです。

とはいえ今子どもたちは友達づくりも楽しい時期です。

子どもたちには無理やり変化を押しつけないで、自然な流れの中で、デバイスの工夫を利用しながら、

少しずつ少しずつ“うんどう”の動感志向体験の世界へ誘(いざな)っていきましょう♡

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

次回はだいち組のお母さんたちなしでの時間になります。

あんまり楽しみにするとだいち組のお母さんたちに失礼ですが、

おかげで恵まれている今年のほし組やたいよう組のお母さんたちが、

ちょっと振り返ってみる良いチャンスだと思います。

思いっきりこじんまりと展開してみるか、ちょっとダイナミックな展開をしてみるか、

どちらの展開をしましょうか。

いずれにせよ楽しみです。

つぶやきカルテ(6月5日)

まもなく月曜日の夜7時。

今からつぶやいて何時にうちに帰れることか……

それでもつぶやくのは、

この『うんどうのオフィスアワー』で展開している運動の感覚(キネステーゼ)を

みんなで共有したいからです。

お母さんたちとおなじ”まなざし”で、

子どもたちとおなじ”まなざし”で、

柳川郁生とおなじ”まなざし”で”うんどう”を感じること(動感)を共有できたら、

きっとゆるやか~で優しい“うんどう”の世界をつくりあげることができると

思っているからです。

この理想的なゆる~い世界を本気でつくりたいと思っていますので、

あやしいこの『うんどうのオフィスアワー』におつき合いくださっているみなさん、

よろしくお願いします。

ということで

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

まずは柳川郁生がつくったデバイスの前に、

お母さんたちがスロープマットをつなげてくれました。

いきおいよく走りこんだり

こんなふうに這いつくばったり、

いろんな楽しみ方がありますね(^_-)-☆

その先につくったのは『支える』デバイス。

小さなトンネルを手をつきながら進み

その支えた感覚を手のひらに残しながら

手をついて先へ進み

おしりをもちあげ、さらにしっかり支えていきます。

はじめのうちは、

こんなふうに遊んでいるだけだったりしますが、

やがてしっかりと支えることを習得していきます。

するとこんなふうに、

鉄棒でもスッと支えることができるようになっていたりするんですね(^_-)-☆

怖がったり、痛がったりするところを無理やりさせるのではなく、自然とスッと支えられるようにしてあげるといいんですね♡

前回りへとつながっていったりします。

でもそうでなくてもいいんです。

まず鉄棒でぶらさがったり、さかさまになったり、

からだをゆらしたり、軽く鉄棒を握ったりなど、

さまざまな運動感覚を体験しておくことで、

ほかにもいっぱい運動とつながっていきます。

そのあとはジャンピングマットがつながっていましたが

走ったり、跳んだりだけではなく、

ここでもいろいろな運動が子どもたちによって発生します。

たくさんの運動感覚と出会えるように、

限定しないということも大切ですね。

その先ではこんなふうに、

『走る』『跳ぶ』『支える』『回る』感覚を

順番につなげてマット上での前転が発生します。

さらにこの先でも

『走る』『跳ぶ』『支える』感覚をつなぐデバイスです。

ほらこんなふうに走っていった勢いをそのまま踏切に利用して、『支える』感覚へとつなげていっています。

うまく走れたとき、うまく跳べたとき、

うまく支えられたときに、このフワッとした感覚を得られるんですね。

しょうこさんが、

子どもたちのつくる渋滞について心配していましたが、

じつはこの感覚のつながりが渋滞トラブルを解決してくれるのです。

『状況投射化能力』

絶対ゼロ点である今の状況(並んで待ち構えている状態)と、

その先でこれから動感化される運動(走って、跳んで、支えてという一連の流れ)が、

カンのようなものとして潜勢的に存在する(やる前からなんとなくわかる)のです。

だから自分の進むラインの途中に人が入ることがイヤで、

じっとその感覚のつながるラインが空くまで待ったりすることができるようになるのです。

よーく見ていてください。

だいち組の子どもたちは行儀よく順番を守っているのではなく、

自分がいちばん気持ちよく運動が行えるタイミングを待っているのです。

もしかしたら、波を待つサーファーといっしょですね( ^^) _旦~~

そんなことで、

ほし組の子どもたちもいずれ自然とその“うんどう”の波を待てるようになると思います。

その瞬間を見逃さないよう、お母さんたちも油断しないでいてください。

Catch the moment!

運動学の仲間たちの間では「現行犯をつかまえろ!」なんて言います(^_^)v

子どもたちが変化を見せた瞬間を見つけたときって、すっごく嬉しくなります♡

だいぶ横道にそれてしまいましたが

みんなここで『支える』という感覚や

カッコよく跳び下りることで、

弾むように柔らかく衝撃を受けとめる運動弾性を

習得していたりしました。

最後のコーナーはジグザグ走からのつながりで、

切りかえしジャンプ?のようなデバイスです。

ジグザグの走りから左右の切り返しの感覚をつないで

上体を動きの中心軸とするような感覚が生まれたりしますね。

この腰つきと上体の角度が

段々とカッコよくなってきているのが分かりますか。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

なみえさんの“まなざし”を使わせてもらいます。

前述の『状況投射化能力』で触れましたが、

「目標を持ってるような走り方」を感じたというのは、わが子の志向性が見えてきたってことですね(^^♪

気持ちが聞こえるっていうのは、“うんどう”の志向性が見えてきたってことです。

“まなざし”ですね♡

えみさんも全体の流れのようなものが感じられるようになってきたみたいです。

まだまだ焦る必要はありませんが、少しでもみんなが笑顔で“うんどう”の世界を共有できるように、

応援していきたいと思っています。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

子どもたちが切りかえしジャンプの棒を登り始めてしまいました。

これって子どもたちの暴走でしょうか?

いいえこれはアクシデントではなく

ハプニングです(^_^)v

こうすると楽しいぞ!という、子どもたちの発見なんです\(◎o◎)/!

だからそんな時は

それをいただいちゃえばいいんですね(^_-)-☆

ほら!楽しいに決まっています!!

いいよね!この“うんどう”の発生☆

子どもたちのハプニング力のおかげで、

新しいストーリーが生まれたりするんですね☆☆

ハプニング歓迎♡が、

柳川郁生の“うんどう”の世界です( ^^) _旦~~

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

かなりのハイペースで今年の『うんどうのオフィスアワー』が展開しています。

でも、次々と積み上げていくような展開ができないのがこの時間の取組みです。

つねに解消化をしながら、一回性のくり返しで“うんどう”を展開します。

前回の経験をもとに今をつくっていきます。

また運動学的なことをつぶやき始めるとなかなか家に帰れなくなるのでこの辺にしますが(笑)

とにかくたくさんのお母さんたちが

超ポジティブに参加してくれています。

これまでの『愛』の“まなざし”に

『勇気』の“まなざし”が加わりました。

怪我の無いよう、無理の無いよう、

頑張りすぎないよう、

そしてなにより頑張らせすぎないよう、

優しく優しく子どもたちの“うんどう”に

“まなざし”をむけていきましょう♡

ということでまもなく9時30分……思ったより早くお家に帰れそうです。

つぶやきカルテ2014(5月29日)

暑くなってきましたね。

でもスポーツに汗はつきものです(^_-)-☆

汗をかいてスッキリが醍醐味だったりします☆

20年以上前に私の恩師(正木健雄)の調査で、

沖縄の子どもと山形の新庄の子どもの体温調整能力を比較したら、

ほとんど変わらなかったという結果が出ました。

つまり暑いから汗をかいて熱を発散したり、

寒いからキュッと毛細血管を縮めて熱が逃げないようにする自律神経の働きが、

南国の子どもでも、雪国の子どもでも差がなかったということです。

子どもたちの自律神経を刺激して、汗をかけるからだにしましょう!

(熱中症には気をつけながら!)

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

ここから始まるよということが、わかりやすいデバイスですね。

お母さんたちの“ねがい”がうまく子どもたちに伝わるようになるまでは、こんなシンプルな分かりやすさが必要かもしれませんね♡

そのあとにすき間をあけてマットが並べてありましたが、そこにカラーコーンを倒してちょっと“ねがい”を分かりやすくしてみました。

ただ単に『走る』のではなく、

軽やかな足どりをつくるような工夫です☆

流れの中で軽やかな足どりや、ステップが生まれてくるといいですね。

‘速く’走れるようにという客観的な結果にとらわれず、’軽やかに’とか、’流れるように’とか、’弾むように’なんて感じで主観的な運動の見かたができると、もっともっと子どもたちの心地よさを引きだしてあげることができると思いますよ。

気持ちいい!楽しい!そう感じれば、もっともっとやりたくなるんですね。

『跳ぶ』感覚のデバイス?

う~ん?“ねがい”は?

そしてこの先にあったデバイスは撮り忘れていました。

坂道のデバイスは手と足の協応と、足の踏ん張りや、腕の支えの感覚をつくってくれますね。

今回の高さはほし組の子どもたちにとって手ごろな高さだったかもしれませんね。

まずは登りたくなるように、そしてもっと登りたい!と感じてきたらもっと高く!、もっともっと登りたい!!と感じたらもっともっと高く!!というようにもっとに合わせてデバイスを工夫すると、子どもたちの“ねがい”とお母さんたちの“ねがい”がつながってきます。

「ロールケーキ」なんて言いましたが、一瞬見失った自分の感覚が引っくり返ることで戻ってくる。

「ロールケーキ」なんて言いましたが、一瞬見失った自分の感覚が引っくり返ることで戻ってくる。

ゆみさんが’これが「支える」感覚との出会いだったのでしょうか。’とまなざしをつづっていましたが、そうなんですね。

こうやって子どもたちはいろいろな感覚と出会っていくのが、この『うんどうのオフィスアワー』の“ねがい”なんです。

こんなふうに鏡を使ったりして工夫することで、子どもたちがさまざまな運動感覚と出会ってくれたら嬉しいなと願っています。

前回りや逆上がりみたいな既成の運動課題に

こだわりすぎないで

それはなんでもいいなんていう無責任な提供のしかたではなく、広い広い母の愛の世界なんですが……

そこへたどり着くためには、長い時間を費やして2年後、3年後にたどり着けたらいいですね(^_-)-☆

この時間の取り組みは、前の正解が今ではなく、今の正解が次の正解でもないという、

流れていく時間の中で常に変化し続けるような運動の志向性が重要になります。

なんだか難しいですが、

その時その時の空気を読むお母さんたちの感性が大事ってことです(^^♪

コースの最後のつなぎは『走る』から

くぐるにしてみました。

立った姿勢から手をつく姿勢へ変化させることも、手をついたり、転んだり(から)⇒転がる⇒回る⇒回転⇒前転なんて感じで、どんどん“うんどう”の世界が広がっていったりするんです。

手をつくってことは、

運動要素の出発点のひとつとしてとっても大事です☆

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

ほし組のお母さんたちが積極的にデバイスづくりを手がけてくれました。

まずはつくってみるということ、試してみるということ、とても大事ですね。

専門家の運動指導だってそうだと思います。

その子にとってこんなやり方はどうだろう?、この時期にこんなことをしてみたらどうだろう?、

いろんなことを試してみて、いろんな発見をしていくのです。

そんななかで子どもたちはたくさんの“まぐれ”と出会って、運動が発生し、習得していくのです。

そしてうまくいかなかったとき、私は「ごめん!」とすぐに謝って解消化をします。

その子にとってこのやり方、この与え方の時期は間違っていたと感じたら、

すぐにその運動の解消化(忘れさせる)を図り、また新たなやり方を試してもらうのです。

そんな工夫がうまくいったときに「やった!」という感覚の共鳴が起きたりします。

「ね!」って感じで子どもたちと感覚がつながるのです。

まだまだ時間はかかると思いますが、そんな感覚を見つけるために“まなざし”を向け、

子どもたちの“うんどう”の志向性を誘(いざな)っていきましょう。

いろいろと試しながら一年後、二年後、そして三年後を楽しみにしましょう♡

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

この時期はほし組を歓迎する期間で、だいち組にとっては少し物足りなくなってしまうかもしれませんね。

ちょっとずつちょっとずつパワーアップもして、

あこがれの存在となるようなだいち組のデバイスがあってもいいかもしれませんね。

それでもほし組の子どもたちの積極的な運動志向は、とてもいいですね☆

きっとお母さんたちの積極的な思いや感覚が子どもたちを誘(いざな)っているからでしょうね(^_-)-☆

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

デバイスがなんとなくグダグダしてしまったり、

子どもたちの興味がいまいちだったりしても、

いろいろ工夫しながら試してみてください。

はなこさんのように‘めげずに挑戦’。

そんな気持ちも大事だと思います(^^♪

子どもたちだけに‘めげずに挑戦’させるのではなく、

一緒に挑戦すればいいんですね。

とにかく今年はお母さんたちみんなが子どもたちの“うんどう”のそばにいてくれています。

子どもたちに“うんどう”をさせているのではなく、

いっしょにつくろうと思ってくれています。

だから『うんどうのオフィスアワー』なんですね\(~o~)/

つぶやきカルテ2014(5月22日)

今年度の『うんどうのオフィスアワー』はたくさんのお母さんと子どもたちに参加してもらい、

とてもうれしい状況になっています。

初めて参加するお母さんたちも、

だいち組やたいよう組のお母さんたちの頼もしい取り組みに刺激を受けているようですね(^_-)-☆

かなり速いペースで活動がレベルアップしています。

そんなときはあまり頑張りすぎないで、ちょっと余裕を持つことも大事ですね。

でもそんなお母さんたちに刺激されて、柳川郁生もいろいろと解説(おせっかい)をし始めています。

まあでも、優しい“まなざし”でいきましょう♡

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

まずはなんとなくマットを並べておきました。

これならほし組も、たいようやだいち組もコースに入りやすいかなということと、お母さんたちのデバイスつくりの目安にしてほしいなと思ったのでした。

こうやって逆さまになることや

足をもち上げることが

少しずつスウィングの感覚へ発展していきます。

鉄棒をつかむこと・ぶら下がること・足をあげること・逆さまになること・体をゆらすこと・いろんな運動の“まぐれ”が発生することで、次の運動が生まれてきます。

“まぐれ”を起すことがデバイスづくりの面白さです(^^♪

よじ登るデバイスです。

ここには『走る』『跳ぶ』『支える』という感覚の要素も含まれていますね。

はじめはこうやって全身を協応させてよじ登りますが

いつしか走った勢いをうまく踏みきりにつなぎ、ヒョイッとからだを支えて軽やかに上がれるようになります。

これは腕の力ではありません。

力を使わないで上がれるようになるんですね。

頑張らないでできること(経済的)が、上手ってことです。

『支える』感覚のデバイス。

一見すると面倒くさそうな運動ですが、こども芸大の子どもたちはこの運動の心地よさをよく知っています☆

だから一つ一つ丁寧に実施するんですね♡エライ!

そしてこの『支える』感覚を出発点にして、少しずつ切りかえしの感覚も習得していくと

やがて側転をしてみたくなったりします(^_^)v

そしてほし組のお母さんたちが中心になって創ったデバイス。

これは『支える』感覚なのかな?

お母さんたちの“ねがい”を次回はぜひ聞いてみたいと思っています。

これも『支える』感覚のデバイスですね。

まずはこんな感じで子どもたちにとってわかりやすいデバイスが優しくっていいですね♡

そのまま『支える』感覚つながりで雑きんがけのデバイス。

これも子どもたちにとっては楽しい“うんどう”遊びになるんですね( ^^) _旦~~

お母さんたちがつくったデバイスのとなりに、ちょっと別なデバイスをつくったりしました。

子どもたちの好みや、年齢に応じて変化があってもよいかなと思ってつくっておきました。

這いつくばるのは嫌だ!という子もいたので

トンネルの横にこんなデバイスをつくっておきました。

これも大人から見ると・・・?よく分からないかもしれませんが、子どもたちにとってはこの天と地が引っくり返るような感覚のなかにある「絶対零点」との出会いや、『支える』感覚がからだの中にピッと決まった瞬間が面白いのだと思います。

単純な運動に自分の感覚が開くようになるということが起きてくると、“うんどう”することが楽しくなってきます。

楽しくなってくるともっとしたくなったり、またしたくなったりします。

子どもたちって疲れるんじゃなくて、つまらなくなるとやりたくなくなっちゃうんですね(@_@)

だから“楽しく”ってことがとっても大切です。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

ほし組のお母さんたちがデバイスつくりにチャレンジしてくれましたね。

よいデバイスをつくることよりも、

この5月の段階でほし組のお母さんたちが話し合い始めたことが素晴らしいと思います♡

実は昨年度はお母さんたちがそれぞれの“ねがい”を共有するのにちょっと時間がかかりました。

自分がつくってみたデバイスを子どもたちがどんな顔でやっているのか見てみると、

きっと嬉しくなってもっとつくりたくなったり、またつくりたくなったりしますよ(^^♪

それから自分でも体験してみるお母さんも増えてきましたね。

怪我しない程度にやってみること、どこが楽しいんだろうと感じてみること、

なにが難しいんだろうと探ってみること、実際にやってみることはとっても大切です!(^^)!

とても素晴らしいことだと思います。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

次の楽しさの習得が発生してきますね。

こんなふうに張った一本のロープであっても

跳びこえたり

側転したりと

それぞれの運動が展開していきます。

そしてこれが少しずつ子どもたちの中で共有されてくるようになると、

いつしかほし組の子どもたちも、

たいよう組や、だいち組の子どもたちがやっているような運動に志向をむけたりしています。

楽しみですね♡

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

またみんなでデバイスづくりをしましょう。

またみんなで話し合いましょう。

またみんなで“ねがい”の共有をしましょう。

そうすればこの『うんどうのオフィスアワー』がみんなの時間になります。

よろしくお願いします。

(ただ今5月26日22時22分。なんだか意識も朦朧としてきたので家に帰ります。)

月曜日はハードすぎる(@_@;)(笑)

つぶやきカルテ2014(5月15日)

今年の『うんどうのオフィスアワー』はずいぶんと多くの参加があり、嬉しいですね。

“まなざし”カルテも早くも読み応えのある内容になっていたりして、こちらも嬉しいです。

というわけで、嬉しい気持ちでつぶやきます\(~o~)/

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

スタートは『支える』感覚。

小さい子はここを住みかにしてしまうけど、だんだんとここがどんな役割りかを理解していきます。

そしてマットが長くつながっていれば、

『走る』感覚のデバイス。

体育館の端までつながるマットを見ただけで、走りだしたくなりますね。

あいだにつくった適度なすき間(スペース)が、自然と軽やかな足どりを生み出してくれます。

走った先にはかけあがるor跳びつくデバイス。

うまく助走のスピードをつなげられるようになると気持ちがいいですよね。

そんな“ねがい”を伝えたくて、お母さんたちは角度を変えてみたり、目標の鈴をつけてみたり工夫をしていましたね。

上ったあとは横の肋木(ろくぼく)へ移動し、支えたりぶら下がったりする感覚へと展開します。

そしてまた『支える』感覚のデバイス。

このトンネルは、小さな子も楽しめるし、スケルトンなので住みかにもならず、とても便利なデバイスのひとつですね(^_-)-☆

これも『支える』感覚のデバイス。

しっかりと進行方向を見定めたこの目つき。

パッと開いてゆかをとらえる指。

スッと伸ばしてからだを支える肘の伸ばし。

などなど……

なんだかカッコいいですね☆

この『支える』感覚がこんなふうに鉄棒でも役に立っているんです。

こんな高いところにいても怖くないのは、しっかりと安定した支えができるからなんです。

そして安心して支えられるから、そこから前回りができたりもするんですね(^_-)-☆

だいち組とたいよう組のお母さんたちが中心になってダイナミックなデバイスをつくっていたので、ほし組のお母さんと子どもたちが一緒に遊べるかな?と思ってこんなデバイスをつくってみました。

クルクルと走ることが楽しくなるような○(マル)を描くデバイスです。

平均台の先にあったこんなデバイスでは『回る』感覚が展開しています。

でも実はこれも『支える』感覚があるからこそ、しっかりとおしりがもち上がり、腕の間に頭が入って回転できているんですね。

鉄棒はぶら下がったり、足をかけたり、思い思いのことをしながら、偶然ひっくり返ってしまったり、偶然ゆれてしまったり、“まぐれ”が起きるのを楽しみにしていてください。

「脚上げて振りなさい」とか、まだうまく支えられないのに「前回りしてみなさい」なんて誘ったりしなくても、少しずつ少しずつ必要な運動が“まぐれ”として発生します。

それまでは鉄棒楽しい♡って思っていてくれるように見守ってあげてください。

まだ届かないうちはこんなふうにお母さんがつかまらせてあげてもいいと思います。

ぶら下がることから偶然ゆれることにつながって、やがてスウィング(振ること)を自分でできるようにとなっていきますから。

だから実はゆみこさんがふみきり板を置いてちょっと後ろから跳びつくようにしたり、しっかりとからだを伸ばして跳びつかないととどかないような鉄棒の高さをイメージしたり、着地地点を斜めにすることで足先が遠くへ伸びるようになんてことを“ねがい”にこめていたんですね。

つまり“ねがい”の中に“まぐれ”を生みだすための工夫がされていたのだと思います。

そうですよね?ゆみこさん(^^♪

なかなか最初のうちは

そんなふうに“まぐれ”を生み出す工夫を考えつくのは難しいかもしれません。

でも早くもほし組のお母さんたちの“まなざし”(コメント)に、

「感じた」とか「発見」なんて言葉が現れはじめました。

これはお母さんたちの中に子どもたちの動きの意味や、

デバイスの工夫の意味が少しずつ感じられるようになってきたんだと思います。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

新しく参加してくれているお母さんたちも、積極的にチャレンジしようと思ってくれています。

わが子の大好きな“うんどう”が見えてきたらぜひサポートしてあげてください。

そのためにはまずわが子のそばにいてあげてください。

こうやって子どもが誘いに来てくれて

よくある場面はここがお母さんたちの溜り場になって、子どもたちの“うんどう”とは違う世界をつくってしまったりするんですが……、この通り今年のお母さんたちは“うんどう”の世界へ子どもたちと一緒に入りこもうとしてくれています。

ぜひこのイイ感じは続けていってほしいですネ(^_-)-☆

大人が先に飽きないこと、大人が先にキレないこと、大事だと思います。

でも焦らないでくださいね。

ちょっとずつちょっとずつデバイスにこめた“ねがい”が分かるようになってくると、

こんなふうな“ねがい”を子どもたちに伝えたいななんていうアイデアが生まれてきますから。

それまでは無理せず、簡単で優しいデバイスを考えてみたり、

柳川郁生にいろいろと聞いてみたり、注文してみたりしてください。

一緒に考えていきましょう。

そしてそれをみんなで共有していきましょう。

とにかく一年先、二年先、そして三年先を楽しみにするのがこの『うんどうのオフィスアワー』です。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

だいち組、たいよう組は、それぞれの成長があり嬉しいですね。

オフィスアワーの慣らし運転が終わったら、徐々にパワーアップ、スケールアップもしていきましょう!

そして邪魔をしてしまうと思って遠慮しているお母さんもいますが、

まずはそれが子どもとしての正常な行動だとみんな思っています。

だんだんと子どもたちの中に“うんどう”の楽しみ方が理解できてくると、

自然と流れが生まれてきます。

それまではしょうがないんですね。

学生たちにも言います。

「今日はこれしちゃダメ」「ここではこれしちゃダメ」「邪魔しちゃダメ」「並ばなきゃダメ」

なんてダメばっかり言われて“うんどう”をしたら楽しくないですよね。

だから“うんどう”って楽しいってことに早く気づいてもらえるよう、

まだまだ理解できなくても子どもたちをたくさん参加させてほしいと思っています。

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

次回は半面を大学生たちが使います。

これはしっとりと“うんどう”をしたり、じっくりと“うんどう”に向きあったり、

ねっとりと(笑)“うんどう”を説明したりするチャンスかもしれません。

その場の状況を見ていろいろと考えますが、少しこじんまりとした展開の中で、

みんなの優しい気持ちを共有する時間になるといいなと思っています。

大広間で展開するのもいいけど、たまには小部屋で和気あいあいと♡

楽しみです( ^^) _旦~~

つぶやきカルテ2014(5月 8日)

週末も休みなくイベントがあったので

(http://hyoryo.blog117.fc2.com/blog-entry-1681.html)

やっとつぶやけます(@_@)

というわけで週明けの月曜日となってしまいました……

今年度2回目の『うんどうのオフィスアワー』でしたが

新しいほし組の子どもたちも、

もうここがなにをする世界なのか

しっかりと理解しているみたいですネ♡

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

『跳ぶ』感覚のデバイス。

ヨイショッと跳ぶのか、

トントンと跳ぶのか、

子どもたちの『跳ぶ』感覚の変化を導きだします。

『支える』感覚のデバイス。

下に置いた鏡が『支える』感覚を自然とパワーアップさせます。

そしてこのくぐりのけるデバイスも、

『支える』感覚を使います。

それと手足を協応させる大事な要素もありますね☆

『走る』感覚のデバイス。

走る楽しさはどの子ども知っていますが、

こうやってなめらかな斜面変化があると、

さらに感覚的な面白さを発見できるみたいですネ♡

どんなところを走るのか、どんな景色の中で走るのか、外部環境的な面白さもあるけれど、

からだの中で感じる内部感覚的な面白さ(身体知)もとても大事なんです(^_-)-☆

『跳ぶ』感覚のデバイス。

『跳ぶ』局面だけでなく、

受けとめる局面(運動弾性)もよく見てくださいね!(^^)!

と、お母さんたちに解説しました。

こちらも『跳ぶ』と『支える』感覚のデバイス。

うま~くフワッと手のひらと肩の上に体重がのるようになってくると、

跳び箱を跳んだり、逆立ちをしたり、鉄棒の上でスッと支持したり、

次の運動への発展につながったりします。

この『うんどうのオフィスアワー』で展開する“うんどう”は、完成を目指すのではなく、

さまざまな‘運動’へつながっていく【動感素材】とすることが“ねがい”なのです。

しっかりとからだを伸ばして、手が目標にとどく感覚ができあがってきます。

「徒手伸長能力」:実在の皮膚からある「隔たり」をもち、運動志向性が密度濃く漂う外縁層に始まって、果ては、はるか遠く離れた対象物にまで及ぶ広範な現象野に関わる能力

と言います。

『ぶら下がる(振る)』感覚のデバイス。

となりでは前回りをしたり、ちょっと課題をもって取り組む子どもたちの姿も見られましたネ(^_-)-☆

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

だいち組やたいよう組のお母さんたちの“まなざし”カルテの中に

「おだやかに楽しくできるデバイス……」「ほしの子たち……キラキラした姿を見ることができるようなデバイス……」「みんなが楽しめる……コースづくり……」「まずは楽しい雰囲気作り……ほしさんが来やすいような」なんて、

思いやりのコメントがいっぱいでした♡♡♡

そんなみんなの思いが,

子どもたちや、お母さんたちみんなに伝わるようなデバイスができるといいですね。

それからだいち組やたいよう組の子どもたちも、

なんとなくほし組の子どもたちに親切にしているような感じですよね♡

そんなカッコいい子どもたちが輝くようなデバイスの準備も,

ひそかに進んでいるみたいで楽しみです。

そしてあるお母さんから

「これって器具(デバイス)のセットのしかたとかって決まっているんですか?」

と聞いてもらえました。

そこで待ってましたとばかりに「いいえ!これはお母さんたちの即興です!!」

と得意げに自慢しちゃいましたが(笑)

その日その日の子どもたちの状況(人数や年齢、体調や行事、興味や関心、性格や好み、などなど)

に合わせていつもいい加減につくっていくこの“うんどう”の世界ってスゴイですよね\(◎o◎)/!

おなかがすいた子どもたちに、冷蔵庫のありあわせでパッとつくってしまうんだけれど、

それは単なるありあわせではなく工夫のごちそうだったりします。

そんなデバイスをつくりたいなと、いつも思っています。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

デバイスの中に子どもたちそれぞれが、

それぞれの楽しみ方を見つけてくれていたりします。

走るだけじゃなく、こうやって転がったって楽しいんですよね。

コースの中ではたくさん転んで欲しいと思っています。

こんなふうに安全に転がれる場所があれば、子どもたちはたくさん転ぶ体験をすることもできます。

そうすれば上手に転べるようになります。

サッカーだってバレーボールだって、たくさん転ぶ場面が見られます。

転ばないからではなく、上手に転ぶから怪我をしないんですね。

そして上手に転んで、カッコよく転がれるようになると、体操競技みたいに美しく回転できたりすると考えてみれば、

もっともっとコースやデバイスの中で転んじゃってもいいんじゃないかな( ^^) _旦~~なんて思っています。

クルッと

回転してみたり

ヒラリと

跳びこえちゃったりすることも

新しい“うんどう”への展開につながっていきます。

さあ!次回、ここからどう発展させるか楽しみです。

でもあくまでもそこは“ねがい”にして、‘ねらい’すぎないようにしましょうね(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

そしてどうしても言いたかったことをもうひとつ

(もうすでに21時30分、そろそろ家に帰りたいのですが……)

この手が♡イイ♡と思いませんか(^_^)v

そしてほら!

こうなるんですね☆☆☆

「パッと手のひらを開いて触ってみる」

そんな“うんどう”も、実はこんなところから生まれたりします。

子どもたちの“うんどう”の変化……見逃さないようにしましょうね(^_-)-☆

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

もっともっとみんなで“うんどう”や感覚を共有できる時間にしていきたいですね。

それができあがってきて安心感が生まれてくれば、

きっとこのブログも短めになってくると思います。

今は一生懸命言葉で伝えなければと必死ですが、

なるべく子どもたちを囲んだ“うんどう”の世界の中でお母さんたちとお話がしたいと思っています。

また次回もよろしくお願いします(^_-)-☆(^_-)-☆(^_-)-☆

つぶやきカルテ2014(5月 1日)

いよいよ始まりました☆

ひさしぶりの体育館でしたが、みんないつも通りの勢いで登場してくれました。

そんな雰囲気に、初めてのほし組の子どもたちも臆することなく遊んでいます。

走ったり、肋木に登ったり、体育館を好きになる準備が始まりました。

お母さんと過ごす時間もイイ感じで流れていますね♡

これからまた新たな一年、よろしくお願いします。

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

まずは凸凹道から始まりました。

なんとなくコースへ誘うには

わかりやすいデバイスですね。

そして『支えて』登るデバイス。

初めのうちは渋滞しますが、

この時間を繰り返すうちに段々と子どもたちは、

自分たちのペースやスペースをうまくつくっていきます。

そのへんの変化も楽しみです。

『跳ぶ』デバイスです。

ほし組の子どもたちもつられて跳び下りていましたが、

まだまだ慎重でも構いません。

自分のうんどうの感覚をもっている子どもは、

じつは慎重に“うんどう”と向き合っていったりします。

そしてこのデバイスで大事なことは、高いところから跳び下りることではなく、全身をつかって動くということです。

脚だけではなく、手や背中、視線や膝のやわらかさなど、

さまざまな運動の感覚です!

この跳び方にはそんな感覚の発生が感じられますよね。

跳び下りた後のマットは、

弾むエアーマットをつなげてみました。

自然と軽やかなステップを生んでくれたり

さらにジャンプが発生したり

もっとダイナミックに動きたくなったり、

ここでもさまざまな“うんどう”が始まりました。

足から脚へ、手から腕へ、

そしてうんどうがからだいっぱいに広がってくると、

いろんな“うんどう”が生まれてきますよ(^_-)-☆

ここは坂道スライディングでしたが

子どもたちはそれぞれ自分で楽しい“うんどう”を見つけてくれていました。

いずれ全身をピ~ンと伸ばし、

ギュッと締める感覚がついてくると、

スライディングの気持ちよさを楽しめるようになります。

それまでに横転がりなどで全身をピ~ンと伸ばし、

ギュッと締める感覚をつくっておいたっていいんです。

ここはトンネルくぐりのデバイスです。

手や足の全身を協応させること、

しっかりとした『支える』腕や背中の感覚を発生させることなど、這い這いや四つ足にも大事な運動の感覚要素があります。

ここは『ぶら下がる』そして全身を使って『振る』感覚のデバイスです。

そして実は『跳ぶ』感覚が、

お母さんたちの“ねがい”でもあります。

しっかりと腕を伸ばして鉄棒まで自分の感覚が伸びるようになると、ジャンプができて、鉄棒をつかむことができます。

その感覚が生まれるまでは、そっと手伝ってあげたり、鉄棒の下をすり抜けていくのを見守ってあげたりしていていいんだと思います。

感覚の積み重ねがあって楽しんでいたものでしたね(@_@)

はじめてのほし組の子が怪我してしまったことが残念です。

でもこのデバイスを楽しめるよう、ちょっとはじめのころの“うんどう”を思い出してみることも必要ですね。

小さな鉄棒も『ぶら下がって』、『振る』ための準備にもなります。

だいち組の子どもたちを見ると「前回り」なんて思ってしまいますが、まずはぶらんと自分のからだをあずけられるようになればいいかな♡

そしてこんな何気ない場所でも、

しっかりと“うんどう”と向き合う姿が見られました。

たまたまできたこんなデバイスとデバイスのすきまも、

“うんどう”する子どもたちにとっては意味のあるものだったりします。

こういうところで油断できないんですね。

でも、お母さんたちのおかげで楽しいコースができたのではないでしょうか。

子どもたちはみんなコースの中で楽しく笑顔を見せてくれていたように思います。

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

ほし組のお母さんたち、まずはわが子の“うんどう”に寄りそってあげてください。

ほし組のお母さんたち、まずはわが子の“うんどう”に寄りそってあげてください。

デバイスつくりは、

しばらくだいち組やたいよう組のお母さんたちを中心にやってもらいましょう。

でも一緒に参加するといろんなことが見えてきますから、余裕があるときはぜひ……(^_^)

初回からちょっと怪我もあったりして迷いも出てしまいましたが(私自身も落ち込みます)、

まずはわが子に“まなざし”をむけて、わが子の好きなこと、楽しいことを見つけてあげてください。

そうしているうちにきっとつくってあげたいデバイスが見つかってきたりします。

今の段階でなかなかお手伝いできなかったりすることは、

だいち組やたいよう組のお母さんたちも経験済みです(^_-)‐

最初からフル参加を目指さなくても大丈夫です( ^^) _旦~~

子どものペース配分はきっとお母さんがいちばん分かっているはずですから、

近所の公園で遊ぶくらいの気持ちで来てください。

そして心配だったらわが子の様子を一緒に眺めながら、柳川郁生とおしゃべりをしましょう。

よろしくお願いします♡

でもこんなベテランのようなサポートのできるお母さんの姿もありました。

ひっぱったり、おしたりして、

子どもをのっけるのではなく、

さりげなく支え(サポート)になる。

これができるなんてちょっとスゴイ!!

どんなふうに声をかけたり、どんなふうに接したり、どんなふうに見守ったり、

わからないことがいっぱいあると思います。

子どもたちだって、お母さんたちだって、初心者だから仕方がありません。

あゆみさんのように、一年ぐらいたつとデバイスの和のなかに優しさが見えるようになってきます。

(スイマセン引用シチャイマシタ<m(__)m>)

こんなふうに感じられるまではきっと時間がかかります。

それはひとまかせにしないのがこの『うんどうのオフィスアワー』だからです。

子どもたちの成長とともに一年ぐらいたつと、

お母さんたちの中にそれぞれなにか見つかるかもしれません。

そんな発見をみんなで共有していくのがこの『うんどうのオフィスアワー』です。

ぜひぜひおつきあいください。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

くどくどと語ってしまいましたが、そんななかで子どもたちにもさまざまな変化が現れます。

ギュッと踏んばっている感じが伝わりますよね。

すっごくひたむきで、

真剣な“うんどう”の様子が見てとれますよね。

そしてしっかりと『支える』手です☆

この手のひらと肘と肩の上にスッと体重をあずけられるような『支え』の感覚が生まれてくると、高いところへ気持ちよくあがれるようになります。

すると鉄棒の上だって、跳び箱だって、マットの上の逆立ちだって、

いろんな感覚へと広がっていきます。

そんなことがじつはこんなところで始まっていたりします。

這い這いでしっかりと手のひらをひろげて進めるようになってくると、自然と『支える』感覚が生まれてきます。

そして這い這いから4つ足へと展開することで、さらに体重を手や肩にのせて進む感覚も生まれてきます。

とってもイイことですよね♡

いろんな運動の感覚体験が子どもたちの動きをつくっていきます。

足でジャンプしているのですが、手やからだもジャンプしています。

腕の様子を見てもらえるとわかりますが、

こんなふうに全身身を使った跳び下りが

こんな全身を使った動きへとつながっていくんです。

これからも子どもたちには、

たくさんの運動感覚(動感素材)と出会ってほしいですね(^_-)-☆

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

やはり♡初心者♡も多いということで安全面には愛を注ぎましょう!!

そして次回もこんな感じで、

ゆったりとした時間が流れてくれるといいですね( ^^) _旦~~

“うんどう”は合目的的(楽しく)、経済的(楽に)でなければいけません。

どうすればもっとやりたくなるのか?

どうすればもっと頑張らないでできるのか?

そんなことをみんなで探っていきましょう\(~o~)/

・・・・・う~ん(-_-)/~~~とここまでつぶやいて正直言いたいことが伝わったのか不安です。

ですから一年かけて、二年、三年かけてお母さんたちと、子どもたちと、

向きあって取り組んでいきたいと思っています。

これからよろしくお願いします。

(不安だと文章量が増えてしまう柳川郁生より)

つぶやきカルテ2013(2月27日)

今年度最後の『うんどうのオフィスアワー』でした。

なかなか色(カラー)の出ない印象があったのですが、

最後に向けてパーッと桜色に色づいたような優しい色(カラー)になりました。

今年のお母さんと子どもたちの色(カラー)はこの時だったんですね。

毎年毎年いろんな色(カラー)があるのがこども芸大の伝統だね♡

なんてゆみさんとみょうに納得していたりしました( ^^) _旦~~

おかあさんたちの最期の作品作りのおかげで

子どもたちにたくさんの笑顔が生まれましたね(^_-)-☆

真剣だったり、

一生懸命だったり、

夢中だったり、

ちょっと悔しかったり、

それでもやっぱり

楽しそうな顔を見せてくれました。

やっぱり子どもたちが

嬉しそうな顔をしてくれると

幸せな気分になれますね♡

そしてもう終わろうかな……

なんて思ったのですが、

ずっとずっと飽きることなく

“うんどう”を楽しんでくれました

そして最後に

「ありがとう」なんて言ってくれましたが

こちらこそ「ありがとう」でした。

つぶやきカルテ2013(2月20日)

だいぶ期間が空いての活動でしたが、とってもいい感じでしたね。

まなみさんいわく“母と子の時間が流れていました”

まさにそんな理想的な展開になってきました。

今年度の『うんどうのオフィスアワー』もこれから!って感じですね(^_-)-☆

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

「支える」感覚でトンネルをくぐります。

そのまま「支えて」雑きんがけです。

まさえさんは最初足の動きに注目したそうでしたが、

次のデバイスとのつながりから「支える」感覚が引きだされていきましたね(^_-)-☆

そうこれも「支える」からよじ登って、ぶら下がるです。

そして小さな凸凹を走るデバイス。

大きな凸凹を走るデバイス。

そのいきおいと「支える」感覚を使って……

さらにぶら下がるへと……

なんかすべてのデバイスがつながっていると思いませんか。

こんなふうにみんなの“ねがい”がつながると、

子どもたちはみんな楽しそうに“うんどう”してくれますね♡

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

今回もやっぱりお母さんたちがそれぞれ“ねがい”をもってくれました。

そしてみんなで共有しました。

もっと早くと思ったお母さんもいました。

でもやっとここへたどり着けました。

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

今回の『うんどうのオフィスアワー』で思ったことは、手(腕)でした\(◎o◎)/!

こうやって自分を支える手(腕)

支えていってよじ登る手(腕)

凸凹のマットを走るために自然とバランスをとり始める手(腕)

よじ登ったり、ぶら下がったりする手(腕)

そんな気づかないようなつながりが

新しい運動感覚の発見につながっているのかもしれません( ^^) _旦~~

技術を教えて型にはめる(鋳型化)ではなく、

一人一人の“うんどう”が表情豊かになる感じってわかります(^_-)-?

のびのびと楽しそうな“うんどう”の姿が体育館に広がっているような気がします。

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

ちひろさんから……(スイマセン公表させてください<m(__)m>)

“1㎜の変化”

親としては、1mの成長を望む所ですが、“1㎜の成長”少しずつ少しずつ

それでもちゃんと伸びている。もっと早く、もっと高く、なんでできないの?

ちゃんとやりなさい。言いたいことはたくさんあれど、ちょっとずつの

成長をちゃんと見れる目を守りたいなぁと思います。とび箱は、ゆっくり

でも少し成長の芽を見守れるようにしたいです。

『ちょっとずつの成長をちゃんと見れる目』

だから“まなざし”カルテでした。

そしてそんなお母さんたちがこども芸大のすごいところなんでしょうね☆

ありがとうございます。

♡嬉しいです♡

今年度最後、みんなのやさしい“まなざし”で……♡

つぶやきカルテ2013(1月30日)

やっと期末の処理にめどがついたのでつぶやきます。

大変遅くなりました(@_@)

1.どんなことをしていましたか(子)

(ここはお母さんたちがデバイスにこめた“ねがい”を、共有するコーナーです♡)

体育館の対角線を使って、

長~いコースができました。

この長さが子どもたちにいきおいを与えてくれました。

この踏みきりにむけて跳びこむ感覚、いいですね☆

そのあとは思いきり跳んで

高いところから低いところへ、

たまたまですが下りる運動が続きました。

着地点をとらえる視線が少しずつ次の展開へつながっていきます。

こうやって見ると高い高さですよね。

そして高いところへ登るデバイスがつくられていました。

そして高く跳ぶデバイス。

高いところでバランスをとるデバイス。

そして高いところへ跳びつくデバイス。

こうやって振り返ってみると、

なんだか“うんどう”の世界をひろげるようなデバイスが

多かったかもしれませんね(^_-)-☆

2.どんなこと(関わり)をしていましたか(母)

(ここは柳川郁生が発見したお母さんたちのスゴイところを、ほめる(すごいね!と感心する☆)コーナーです♡)

お母さんたちが

“ねがい”を伝えあっています。

こんな展開を待っていたのですが、

やっとたどり着いた感じです。

みんなでつくるこの感じ、

来年につなげていきたいですね。

それから先日『卒業フォーラム』を見せてもらった時に、

池田先生に子どもたちのリズムの様子を見ながら

「こんなことできるのってよその子どもたちと比べてスゴイの?」

って聞かれました。

私は「ふつうですよ」と答えました。

こども芸大の子どもたちの運動は‘ふつう’です。

他の子どもたちより秀でた運動ができるようにしているのではなく、

“うんどう”を楽しむ志向性を育てたいと願っているのですから。

だから『卒業フォーラム』のときにすごいと思ったのは、子どもたちの息づかいでした\(◎o◎)/!

リズムをする子どもたちの息づかいが伝わってきます。

呼吸ではなく息づかいです。

苦しいのではなく、みんなが真剣だから聞こえてくる静寂の音でした。

その小さな息づかいを消さないこども芸大の世界ってすごいなって思いました。

おそらくよそであれば大人たちにかき消されてしまう音だと思います。

それを消してしまわない優しい力のようなものが、

こども芸大にかかわる大人たちと子どもたちすべてにあるような気がしました。

そしてもうひとつ、

側転をするお母さんたちの姿に

「これはスゴイですよ!」と答えました。

よそとくらべてすごいところは、

やっぱりお母さんたちの存在ですね(^_-)-☆

本気になった女の人のやさしさってスゴイですよ\(◎o◎)/!

そんなことをきのう見た作品「ある精肉店のはなし」をみて感じたことと重ねあわせてしまいました。

(そのことは http://hyoryo.blog117.fc2.com/blog-entry-1594.html で……)

お母さんたちの“まなざし”がつくる

“うんどう”の世界はスゴイです☆

まだまだこれからですが……<m(__)m>

3.運動面において気づいたこと、変化はありましたか

(ここは自画自賛。子どもたちの発見をほめるコーナーです♡)

とにかく子どもたちはいきおいをもらって

こんなに楽しそうに

こんなに気持ちよさそうに

こんなにのびのびと走れたのでは……ナイス!デバイス!!です!(^^)!

そのいきおいが

子どもたちの“うんどう”を誘発してくれたようです。

縮んでいた手足が大きく伸びはじめ

運動感覚の世界が遠くへ

高く伸びていきました。

4.次回のオフィスアワーに向けて

(ここはお母さんたちに次回もよろしくとお願いするコーナーです♡)

お母さんたちが“ねがい”をもったデバイスはイイですね♡

子どもたちがとてもいい表情を見せてくれます。

いつしかリズムで見せてくれたような息づかいのなかで、

お母さんと子どもたちの“うんどう”の世界も展開できたら嬉しいだろうな……

もうすぐ今年度は終わってしまいますが、春からは来年度が始まります。

つなげていきましょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 7月 | ||||||

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月